LONG FORM

Bonavota racconta Bonavota: storia di un ex superlatitante

Bonavota racconta Bonavota: storia di un ex superlatitante

di Pietro Comito

Coordinamento editoriale: Manuela Serra

Coordinamento editoriale: Manuela Serra

Il conflitto tra 'ndrangheta e redenzione. Dalle origini all’ultima cella. Svezzato nella guerra di mafia di Sant’Onofrio: una sfilza di processi (anche per omicidi) e di assoluzioni. Le sue dichiarazioni spontanee al maxiprocesso Rinascita Scott: «Non avevo il coraggio di uccidermi, volevo fossero i carabinieri a farlo»

Voleva togliersi la vita, narra, ma non ebbe il coraggio di farlo. Il desiderio di morire però, dice ai giudici che l’ascoltano, era fortissimo dopo quella condanna all’ergastolo che riteneva ingiusta. «Aspettavo a casa, che venissero ad arrestarmi». Poi uscì ed iniziò a camminare. Sperava, continua, che fossero i carabinieri ad ammazzarlo. Era in strada, li sentì arrivare alle sue spalle. Il passo divenne spedito, quindi iniziò a correre, ma non per fuggire, sostiene, ma per provocare la loro azione, nella speranza che gli sparassero per fermarlo. Avessero esploso i primi colpi in aria e non si fosse arreso, pensava che gli avrebbero scaricato addosso un caricatore, come avviene in certi action movie. «Mi sono messo a correre come mai avevo fatto in tutta la mia vita».

Nessuno però gli sparò, perché i carabinieri non sono assassini e non sparano alla schiena. Corse ancora e nessuno lo inseguì, forse perché quelli non erano i carabinieri, forse erano fantasmi, le ombre del passato. E così, l’ultimo latitante, scomparve tra le viscere di Genova. «Ho dormito come un barbone, tra i barboni». Poi il vuoto nel racconto. Fino all’arresto, la mattina del 27 aprile, nella Cattedrale di San Lorenzo: «Non sono il Pasquale che cercate», disse ai militari che lo presero mentre era raccolto in preghiera, solo tra i banchi. L’ultimo goffo tentativo di celare ancora la sua reale identità o, forse, l’autorappresentazione di un uomo che si racconta redento nella fede.

Dimenticanza o redenzione?

È una storia carica di conflitti e contraddizioni quella di cui Pasquale Bonavota dà di sé e della quale, in attesa del giudizio nel maxiprocesso Rinascita Scott, egli scrive di suo pugno una nuova pagina. Il padrino del clan del clan di Sant’Onofrio che si prese mezza Roma, Genova, Moncalieri e Carmagnola in Piemonte, con affari e propaggini all’estero, accusato da un nugolo di pentiti di essere stato un killer feroce già a sedici anni, protagonista e vincitore di una cruenta faida, un boss bambino servito e riverito nelle carceri («Con lui in carcere anche una donna ci avrebbero portato», asseriva un suo compagno di cella), rispettato dai mammasantissima della provincia, cede così il passo – nel suo racconto – ad un uomo che si abbandona ad un pianto ininterrotto perché riconosciuto colpevole di un omicidio che afferma di non aver commesso, che parla «con Gesù» come se fosse stato «un compagno di scuola», con la rabbia di chi affidandosi a lui, dopo aver messo da parte il passato, s’è sentito abbandonato. Mettere da parte, dimenticare, però, non vuol dire rinnegare e, soprattutto, pentirsi e redimersi.

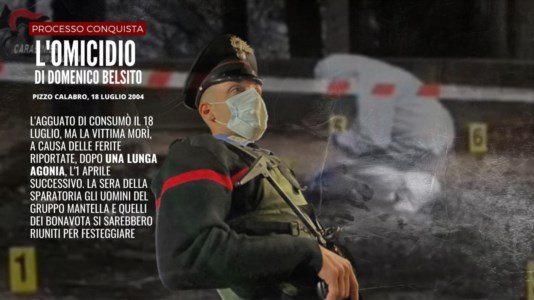

Gli omicidi e le assoluzioni

La sentenza pronunciata della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro nel novembre del 2021, non appellata dalla Procura generale, dice che Pasquale Bonavota, fino alla cattura considerato il più importante latitante di ’ndrangheta, negli omicidi di Raffaele Cracolici e Domenico Di Leo, uccisi il 4 maggio ed il 12 luglio del 2004, non ebbe ruolo. Malgrado ciò, braccato dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere spiccata nel contesto della colossale maxioperazione Rinascita Scott, egli non si consegnò. «Non ero latitante, ma innocente», sostiene. Rimase alla macchia anche quando, nel luglio 2022, il gup di Catanzaro lo assolse dall’accusa di essere uno dei mandanti dell’omicidio di Domenico Belsito, avvenuto il 18 luglio, sempre del 2004, a Pizzo Calabro. Tre delitti – Cracolici, Di Leo e Belsito, in rapida successione – orditi per eliminare i rivali e confermare il potere dei Bonavota sul territorio: Pasquale, però, dice lui, e dicono quelle due sentenze, non c’entrava.

Il maxiprocesso

Resta, però, il maxiprocesso Rinascita Scott, con i pentiti a valanga a corroborare le accuse. È lui ad avere «il ruolo di capo società e – ribadiscono il procuratore Nicola Gratteri ed i pm Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci e Andrea Mancuso – prendeva insieme agli altri esponenti apicali dell'organizzazione le decisioni più importanti, curava gli interessi del sodalizio nella zona di Roma e nei settori del gioco d'azzardo e del traffico di droga». Resta, anche, il processo Replay, quello iniziato a Torino, poi arrivato in Calabria, quindi trasferito a Roma, che dopo ben diciannove anni dalla retata (correva il 12 dicembre 2004), è destinato alla prescrizione nel giudizio di appello: al centro, una vasta rete di narcotraffico che avrebbe coinvolto anche vecchi arnesi della Banda della Magliana e referenti dei Casamonica, sei anni e sei mesi di carcere la pena in primo grado per fatti dei primi anni 2000. Il passato, dunque, che ritorna, per un uomo che tra le righe lette in videocollegamento con l’aula bunker di Lamezia dal carcere di Genova, il 18 maggio scorso, si dichiara redento, senza però mai abiurare davvero una storia che lo consegnò al nuovo millennio come il vertice di uno dei casati mafiosi più potenti della Calabria.

Le confessioni del «soliloquio»

Eppure, parte di quella storia fu lui stesso a raccontarla in una storica intercettazione dalla clamorosa portata autoaccusatoria, che però non fu sufficiente per una sentenza di condanna. Era il processo Uova del drago: condannato in primo grado a cinque anni, assolto in un doppio giudizio appello (dopo un primo annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, del 27 ottobre 2015), il 12 novembre 2014 ed il 30 giugno 2016. L’intercettazione venne ribattezzata «il soliloquio» dai carabinieri del Norm di Vibo Valentia e dall’allora pm antimafia Marisa Manzini.

Sono trascorsi quasi vent’anni da quel pomeriggio d’estate: era il 13 agosto 2003, gli inquirenti iniziavano a trascrivere dalle ore 17.47 ciò che la microspia installata nella Mercedes di Pasquale Bonavota captava. Il presunto padrino, che allora aveva appena 29 anni, avrebbe parlato ininterrottamente per circa un’ora, raccontando le vicende della guerra di mafia che lo videro protagonista, sin da quando era appena un adolescente, al fianco del padre Vincenzo e degli zii, in conflitto con il cartello Petrolo-Matina-Bartolotta. «Sulla buon’anima di mio padre, noi facevamo le cose…», ammetteva al suo interlocutore, un amministratore locale indicato come il «consigliori» della cosca che verrà anch’egli assolto. Raccontava di agguati e di armi, di omicidi consumati e di agguati scampati, una sequela impressionante di sparatorie delle quali sarebbe stato, per sua ammissione, tutt’altro che spettatore. «A sedici anni non ti tremavano le gambe?», gli chiedeva l’uomo seduto con lui in auto. «Eh, se mi tremavano…», replicava. E più avanti: «Dalla nostra famiglia, mannaggia la puttana lorda, non è mai stato fatto un fatto senza che non ci fosse uno di noi…».

Sulla buon’anima di mio padre, noi facevamo le cose…

Pasquale Bonavota

Faida: genesi e fine

La faida era finita da più di dieci anni. Ebbe origine il 28 gennaio del 1990, quando proprio Pasquale Bonavota, appunto sedicenne, assieme allo zio Rosario Cugliari e a Francesco Calfapietra, uomo di fiducia di Vincenzo Bonavota, divenne il bersaglio di un agguato degli uomini del clan guidato da Rosario Petrolo. Pasquale rimase illeso, lo zio gravemente ferito, Calfapietra ucciso. «Allora, quando hanno sparato a mio zio Saro, che dall’ospedale di Vibo Valentia lo portavano a Reggio, io e mio padre avevamo la pistola addosso – raccontava nella sua Mercedes in quell’agosto del 2003 – e all’Ospedale chi cazzo c’era?! Che avevamo paura che l’ammazzassero… Solo io, sedici anni, e mio padre». La risposta doveva essere tanto implacabile quanto immediata. Così, soli tre giorni dopo, don Vincenzo Bonavota fece arrivare da Mileto un terribile gruppo di fuoco per uccidere i Petrolo: era composto da Pasquale Pititto, Peppe Prostamo e Michele Iannello, che quattro anni dopo ucciderà in uno scellerato tentativo di rapina sull’autostrada il piccolo Nicolas Green e, una volta dentro, inizierà a collaborare con la giustizia. Proprio Iannello sarà la prima gola profonda ad accusare Pasquale Bonavota. Seguì una escalation che culminò, il 6 gennaio 1991, nella strage dell’Epifania: i Petrolo-Matina-Bartolotta dovevano annientare i Bonavota, ma colpirono solo innocenti, provocando due morti e undici feriti.

«Allora, quando hanno sparato a mio zio Saro, che dall’ospedale di Vibo Valentia lo portavano a Reggio, io e mio padre avevamo la pistola addosso e all’Ospedale chi cazzo c’era?! Che avevamo paura che l’ammazzassero… Solo io, sedici anni, e mio padre»

I pentiti: il primo e l’ultimo

Subito dopo la mattanza, una gazzella con due carabinieri a bordo iniziò un drammatico inseguimento lungo la provinciale per Pizzo: avevano intercettato la berlina sulla quale c’era uno dei sicari, che alla fine, stretto in una morsa, gettò via la pistola e si arrese. Si trattava di Rosario Michienzi, che verrà condannato all’ergastolo e vuoterà il sacco. Che menzionerà i nomi dei tre killer più temuti della fazione avversa, tra questi «Pasquale Bonavota». Verrà processato, Bonavota, da minorenne, mentre il suo clan, nel 1996, sarebbe stato il primo, nella provincia di Vibo Valentia, ad essere riconosciuto come associazione mafiosa e, fino ai dieci anni successivi, anche l’unico. Perfino i Mancuso, fino ad allora, non erano mai stati riconosciuti dalla giustizia italiana come organizzazione ‘ndranghetista. Pasquale, però, uscì assolto, come in tutti i grandi processi che segnarono gli anni 2000, vissuti alternando periodi di detenzione cautelare a periodi di libertà, tra Roma e il Piemonte. Si fece imprenditore, specie nel settore delle slot machine e dei videopoker, riciclando i soldi del narcotraffico.

Così almeno racconta il superpentito Andrea Mantella, il suo più grande accusatore, per il quale, proprio nella Capitale, Bonavota avrebbe acquistato bar, pizzerie e tavole calde, legandosi agli Alvaro di Sinopoli e, in particolare, al boss Carmine detto Cupertuni. Affari, proprietà e soldi, parte dei quali custoditi in cassette di sicurezza in Svizzera, grazie ai suoi rapporti con il boss di Filadelfia Rocco Anello, o celati sotto terra «nei boccacci».

«I Bonavota avevano comprato il bar Luna e poi piazzava le macchinette, sia quelle cosiddette mangiasoldi, sia quelle dei caffè, perché si cerca sempre di legalizzare le attività... Con Bonavota una volta siamo andati a salutare Carmine Alvaro con cui ero stato in carcere per una storia di sequestri di persona. Era il 2003 e ci ha detto “qui è nostro”».

Il suo avvocato

L’avvocato Tiziana Barillaro è il difensore di fiducia di Bonavota: «Ha una storia giudiziaria ricca, ma ad oggi non è colpevole di alcun reato». Già, la rivendicata redenzione, reale o falsa che sia, resta un fatto intimo, ma la penalista guarda in primissima battuta alle sentenze e, quindi, ai fatti accertati: «Sempre assolto, sempre», incalza. Questi i fatti. E poi: «Da quando si trasferì a Roma, siamo alla metà dei primi anni 2000, Bonavota è finito fuori dai radar. Viene chiamato in causa dai pentiti e soprattutto da Andrea Mantella, ma il suo narrato non è semplicemente privo di riscontri, è un smentito, in radice, dai fatti».

La latitanza è una scelta che non ha processualmente aiutato il suo assistito, la professionista lo sa. Ed il sistema di protezione, assicurato da alcuni familiari, anche attraverso l’utilizzo di criptofonini, è roba da primule di rango. Poi ci sono le effigi sacre e quelle foto in abiti clericali accanto ad un prelato: l’ambiguo rapporto con la fede di un presunto mafioso? Un abile travestimento per restare alla macchia? Cosa? «No, assolutamente no – spiega l’avvocato Barillaro – Il mio assistito rivendica un rapporto con la fede autentico. Ecco il senso delle immagini sacre, non esistono trame mafiose». E le foto in cui appare con abiti clericali? «Sono la prova del percorso spirituale intrapreso in carcere. Ci sono foto scattate in carcere che lo provano, tanto tempo fa. Non so che uomo sia stato, ma so che uomo è oggi, uno che nulla più ha a che fare con contesti criminali. Lo dicono gli atti giudiziari».

In attesa di giudizio

Così, dunque, l’avvocato di Pasquale Bonavota, che nel corso del dibattimento, specie in sede di controesame dei collaboratori di giustizia, ha lasciato filtrare uno dei temi chiave della sua difesa: il suo matrimonio. «Al giudice del processo Uova del drago, quasi quindici anni fa ormai – spiega l’avvocato Barillaro – scrisse una lettera con frasi di questo tenore “L’amore cambia le persone”». Il tema della redenzione, dunque, che ritorna. Sarebbe stato dunque l’incontro con quella giovane insegnante, una «ragazza davvero di ottima famiglia» – sostiene il difensore – lo spartiacque della sua vita. «Ne è davvero profondamente innamorato». Un fatto intimo, anche questo, che ritornerà, probabilmente, nella discussione al maxiprocesso, nel quale – stralciata la posizione del presunto capocrimine Luigi Mancuso e del presunto capo locale di Zungri e del carcere di Vibo Peppone Accorinti – Pasquale Bonavota rappresenta forse il presunto padrino di maggiore spessore.

La pubblica accusa porta su di lui elementi che non sono stati scalfiti in sede di giudizio cautelare ed il narrato poderoso e spesso sovrapponibile dei collaboratori di giustizia. Su questo giudicherà il Tribunale. Mentre la eventuale redenzione umana, se non accompagnata dalla collaborazione con la giustizia, specie su quei fatti di un passato mai fino in fondo esplorato che Pasquale Bonavota afferma non gli appartenga più, rimarrà probabilmente un aspetto privo di rilievo. Resteranno così i fatti a dire se sia, oggi, colpevole o innocente.