Una sensibilità forgiata nel dopoguerra, tra passioni civili, legami personali e scelte di indipendenza: il percorso pubblico della cantante rivela un modo unico di coniugare impegno, affetti e libertà creativa

Tutti gli articoli di Attualità

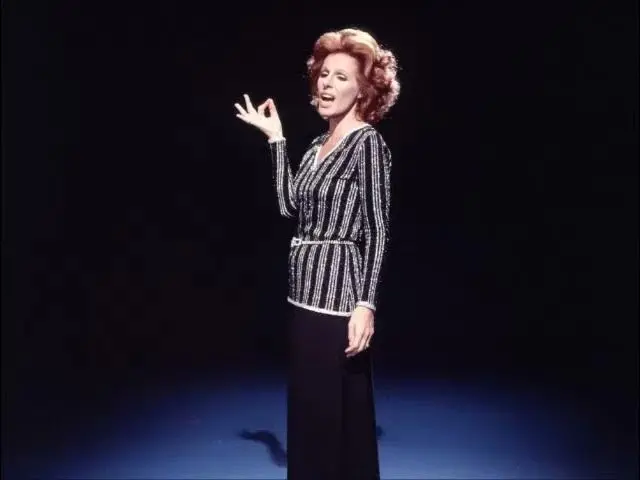

PHOTO

Per comprendere appieno la costellazione intellettuale e politica che plasmò la sensibilità di Ornella Vanoni, è necessario collocarla nel quadro storico del secondo dopoguerra italiano, un’epoca in cui il socialismo non era soltanto un’ideologia, ma una matrice morale e culturale. Il Partito Socialista Italiano (PSI), con figure come Pietro Nenni, incarnava una tradizione di resistenza e rigenerazione. Proprio Nenni, con il suo carisma e la sua militanza, fu al centro di importanti tensioni politiche e culturali nell’Italia del Novecento.

Vanoni stessa rivendicava quel legame: in una sua dichiarazione televisiva affermò apertamente che la politicizzazione iniziò durante un suo sentimento amoroso per Nenni. «Quando ero innamorata di Nenni mi sono occupata di politica» ha detto, aggiungendo che, da sempre, con orgoglio, ella si definisce “socialista”.

Questa dimensione sentimentale-politica è cruciale per leggere il suo socialismo: non si tratta di mera adesione meccanica a un partito, ma di un sentire metafisico, una sorta di appartenenza esistenziale. Vanoni non era una militante tradizionale: il suo socialismo è gentile, raffinato, scandito da rapporti personali e non da strategie di potere, come sovente accade negli ambienti strettamente politici.

Negli anni Ottanta, quando Bettino Craxi raggiunse il vertice del PSI, la politica italiana visse una stagione carica di modernizzazione, sfarzo e controversie. La Milano bene, con le sue luci al neon e la sua vitalità sfavillante, divenne il simbolo di un socialismo riformista, più vicino al centro che all’ortodossia proletaria.

In questo contesto, la Vanoni intrecciò un rapporto complesso con Craxi: da un lato, vi era un sincero rispetto personale; dall’altro, una scelta di preservare la propria autonomia. La prova più tangibile di questo delicato equilibrio è la lettera inviata da Ornella Vanoni a Bettino Craxi il 9 maggio 1987, in essa, la cantante lo ringrazia per l’offerta di una candidatura parlamentare, ma declina per «impegni di lavoro».

Tale rifiuto non va interpretato come anatema politico. Piuttosto, emerge come un gesto di autolegittimazione: Vanoni amava la politica, ma non voleva vederla dettare ogni battito della sua vita; per lei, esistere come artista libera e non come deputata a tempo pieno rappresentava una priorità irrinunciabile.

D’altra parte, nelle sue dichiarazioni successive, Vanoni non rinnegò mai la stima per Craxi, anzi, lo stimava moltissimo. Tra i due oltre ad una profonda stima vi era anche un grande rapporto di amicizia.

In quella filigrana in cui si annodavano canto, carisma e potere, l’amicizia tra Ornella Vanoni e Bettino Craxi non si configura quale accessorio ornamentale della mondanità politica, bensì quale vincolo autentico, sorretto da una complicità umana singolare e da una condivisione di esperienze che trascendevano la mera contingenza partitica. La Vanoni in varie interviste ha rimarcato quanto il suo rapporto con Craxi fosse intessuto di confidenze. E così il rapporto tra i due si disvela come la sostanza viva di un legame non cerimoniale, ma profondamente umano.

La loro consuetudine non rimase circoscritta ai salotti e alle conversazioni politiche, ma trovò compimento anche in momenti di più intima peregrinazione: fonti giornalistiche riportano che la Vanoni prese parte a un viaggio in Senegal, accanto a Craxi e alla sua compagna Anna Maria Moncini, testimonianza inequivocabile di una familiarità che travalicava ogni rigida demarcazione tra sfera privata e ruolo pubblico.

Questa amicizia – nutrita di reciproco riguardo, di mondana complicità e di una tensione ideale che non veniva mai meno – costituiva per la Vanoni una sorta di orizzonte interiore: in Craxi ella non riconosceva soltanto il leader socialista, ma un’interlocuzione carismatica e severa, un uomo con il quale misurare la propria libertà di giudizio, senza cedere neppure per un istante alla tentazione dell’adulazione o dell’appiattimento. In tal senso, l’intesa che li legava assume il volto di una rara convergenza tra il mondo della scena e quello della politica, in cui ciascuno preservava la propria identità pur lasciandosi, inevitabilmente, toccare dall’altro.

Ma il progetto politico più concreto di Ornella Vanoni – al di là delle sue dichiarazioni e delle sue amicizie – prese forma con la sua candidatura nella città di Milano. Nel 2011, appoggiò la lista civica ”Milano al Centro”, in sostegno di Letizia Moratti, candidandosi formalmente. Tuttavia, l’esperienza risultò effimera e poco fruttuosa: il risultato elettorale fu modesto, confermando che il suo coinvolgimento non era radicato in una base politica solida.

Tuttavia, pur dichiarandosi apertamente "socialista", nel corso della sua vita, Ornella Vanoni espresse un socialismo non dogmatico, bensì fluido e in costante dialogo con le trasformazioni sociali. Non era prigioniera di un’etichetta, ma nutrita da valori.

L’eredità politica di Ornella Vanoni si misura nella coerenza di una vita che ha saputo armonizzare arte e ideali. Il suo socialismo non era un’eredità ereditabile, ma una scelta interiore, un codice affettivo, una melodia morale.

Lei declinò l’offerta di Craxi non perché ignorasse il potere, ma perché avvertiva che la sua vera vocazione era altrove — nella voce, nel canto, nella vibrazione dell’istante. E il suo “socialismo gentile” rimane un esempio di come l’impegno politico possa essere anche un fatto di grazia, un atto di amore, una presenza discreta ma potente nella storia culturale italiana.