Dal premio di Crotone al “caso Cutro”, fino alle riprese del “Vangelo secondo Matteo”: la regione fu per lo scrittore un laboratorio di verità e contraddizione, specchio del suo sguardo sul Sud e sull’Italia

Tutti gli articoli di Cultura

PHOTO

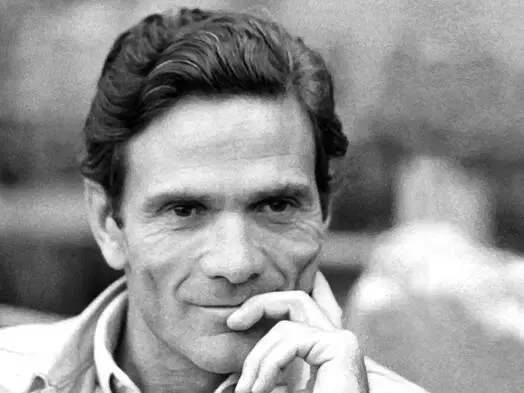

Cinquant’anni dopo la sua morte, il network LaC rende omaggio a Pier Paolo Pasolini con articoli, approfondimenti e speciali Tv. L’appuntamento culminerà il 2 novembre con una giornata intera di memorie e approfondimenti dedicati alla figura e all’eredità del grande intellettuale.

---------------------

«Riparto, mi perdo nelle Calabrie, sempre più Calabrie... Non c'è dubbio, non c'è il minimo dubbio che vorrei vivere qui: vivere e morirci, non di pace… ma di gioia. Comunque è chiaro che quello che si vocifera del Sud, qui c'è. Non è mica una chiacchiera che qui profumano zagare e limoni, liquirizia e papiri...il mio viaggio mi spinge nel Sud, sempre più Sud...»

Così scrive Pier Paolo Pasolini nel 1959, al volante di una Fiat 1100, percorrendo quella che lui chiama «la lunga strada di sabbia». Da Ventimiglia a Palmi, poi spinto da un'ossessione deliziosa fino alla Sicilia più meridionale, per risalire infine la costa orientale fino a Trieste. Un viaggio che diventerà un lungo reportage per la rivista milanese Successo. Un viaggio che cambierà il suo sguardo sul Sud. E il suo sguardo sulla vita.

La Calabria non è per Pasolini una semplice tappa turistica, un'escursione folkloristica, un set cinematografico suggestivo da sfruttare. È qualcosa di più profondo. È un'epifania. Un miracolo antropologico. Un luogo dove il tempo ha un altro ritmo, dove la preistoria convive ancora con la storia, dove la sacralità del mondo contadino resiste ancora – anche se a fatica, anche se in ritirata – all'assalto della modernità corruttrice.

«Qui profumano zagare e limoni, liquirizia e papiri», scrive. Non è retorica. Non è cartolina. È la scoperta di un mondo che credeva perduto o che non aveva mai visto così autentico, così integro, così vivo.

È l'Italia che ancora non è stata omologata dal boom economico. L'Italia che ancora parla dialetto, che ancora vive secondo ritmi antichi, che ancora possiede «il mistero della realtà» – come diceva dei suoi amati sottoproletari romani.

Ma il viaggio di Pasolini in Calabria inizia prima. Inizia con le parole, come sempre per un poeta. Inizia sui libri, tra le pagine, nella lingua.

Nel 1952, sette anni prima del viaggio fisico, Pasolini pubblica la Poesia dialettale del Novecento, antologia monumentale in cui dedica alla Calabria pagine folgoranti. La definisce un'isola, come la Sardegna e la Sicilia. Non geograficamente – sa bene che la Calabria è penisola, appendice dello stivale italiano – ma culturalmente. Isolata, periferica, dimenticata, tagliata fuori. E proprio per questo intatta. Preservata. Autentica.

«La Calabria ha conservato ugualmente intatto il sapore dell'epoca più antica: sì che, dicono, è possibile in Calabria afferrare come un brivido nell'aria il sapore della preistoria.»

Preistoria. Non in senso negativo, come arretratezza da superare, come condizione da modernizzare. Ma come dimensione autentica, non ancora contaminata dal progresso omologatore. Come tempo sospeso, dove gli uomini vivono ancora in rapporto diretto con la terra, con i miti, con i riti antichi. Come luogo dove è ancora possibile – forse l'ultimo luogo in Italia – respirare un'aria diversa da quella dei centri urbani industrializzati.

Il dialetto calabrese lo affascina profondamente. Per Pasolini i dialetti non sono folklore da preservare nelle sagre di paese. Sono resistenza. Sono politica. Sono un modo di restare fedeli a se stessi in un mondo che vuole cancellarti, uniformarti, renderti identico a tutti gli altri.

«Utilizzare il dialetto a metà degli anni Quaranta significa accedere a esperienze e affetti dei parlanti», scrive. È rivoluzione. È antifascismo. È rifiuto dell'omologazione linguistica che vuole tutti italiani standard, tutti parlanti la stessa lingua, tutti consumatori della stessa cultura di massa che arriverà presto con la televisione.

La poesia calabrese – scrive Pasolini – è «poesia di evasione»: un ritorno ideale «a una nobiltà paesana e familiare, da un ideale viaggio compiuto dai diplomati o laureati calabresi per un'Italia burocratica, corrotta, cattiva». È la tensione al ritorno. È la nostalgia di un mondo che si sa perduto ma che si continua a cercare. È il rifiuto di accettare l'Italia corrotta, quella dei politici, dei burocrati, della mafia al potere.

Il 7 novembre 1959 Pasolini arriva a Crotone. È venuto per ricevere il Premio istituito dal sindaco comunista Silvio Messinetti su indicazione del segretario regionale del PCI, Mario Alicata. La giuria è prestigiosa, presieduta da Giacomo Debenedetti. Ci sono Giuseppe Ungaretti, Carlo Emilio Gadda, Alberto Moravia, Giorgio Bassani, Leonardo Sciascia, Leonida Rèpaci, Arnoldo Mondadori, Valentino Bompiani.

Gli danno il premio per Una vita violenta, romanzo che racconta le borgate romane, la vita di Tommaso Puzzilli, sottoproletario che muore in una rissa. Un romanzo che era stato escluso dallo Strega e dal Viareggio – troppo crudo, troppo vero, troppo scomodo per i salotti letterari benpensanti.

Pasolini è felice. Più che felice: commosso. «Sono felice di non aver vinto lo Strega o il Viareggio», dichiara pubblicamente durante la cerimonia. «I protagonisti del mio romanzo, anche se vivono nella capitale, appartengono al Mezzogiorno d'Italia, ed era giusto che qui a Crotone trovassero la giusta comprensione».

È una dichiarazione importante. Pasolini riconosce nei sottoproletari romani lo stesso substrato culturale dei contadini meridionali: sono entrambi esclusi, marginalizzati, portatori di una cultura altra che la borghesia italiana vuole cancellare.

Pranzo al ristorante Girarrosto. Riso al burro, filetto alla griglia, macedonia di frutta. Totale: 1640 lire. Un pranzo sobrio, da sportivo – Pasolini amava la corsa, camminava velocissimo, aveva un fisico asciutto, nervoso. La ricevuta è conservata negli archivi. Dice qualcosa su quest'uomo: anche nel trionfo resta essenziale, non si fa travolgere, non dimentica chi è.

Quello stesso giorno il premio viene diviso con Sud e magia di Ernesto De Martino, l'antropologo che sta rivoluzionando gli studi sul Mezzogiorno con le sue ricerche sul tarantismo, sulla magia, sui riti popolari. Pasolini e De Martino si conoscono, si stimano. Condividono la stessa visione: il Sud come luogo della memoria collettiva, delle tradizioni millenarie, della fine del mondo intesa come disgregazione culturale.

De Martino in quegli anni sta lavorando a quella che sarà la sua opera più importante e controversa: La fine del mondo, pubblicata postuma nel 1977. Ma già nel 1964 pubblica su Nuovi Argomenti – la rivista diretta da Pasolini e Moravia – un articolo che ne anticipa le tesi: «Apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche». Pasolini lo legge con grande attenzione. Ne coglie le suggestioni profonde. La fine del mondo come disgregazione del senso, come perdita delle strutture culturali che danno ordine all'esperienza. È esattamente quello che anche lui vede accadere con l'omologazione consumistica.

Ma quella giornata di gloria a Crotone si porta dietro un'ombra lunga. Una querela. Una polemica che esploderà con violenza e che segnerà per sempre il rapporto ambiguo, contraddittorio, doloroso tra Pasolini e la Calabria.

Poche settimane prima, sul numero di settembre della rivista milanese Successo, Pasolini aveva pubblicato la sua Lunga strada di sabbia. Racconto del viaggio lungo le coste italiane. Quando arriva a Cutro – paesino dell'entroterra crotonese, arroccato su colline aride che sembrano dune del deserto – scrive parole che faranno scandalo: «A un disperdersi delle dune gialle in un altopiano ecco Cutro, il luogo che più mi impressiona di tutto il lungo viaggio. È veramente il paese dei banditi, come si vede in certi western. Ecco le donne dei banditi, ecco i figli dei banditi. Si sente, non so da cosa, che siamo fuori dalla legge, se non dalla legge, dalla cultura del nostro mondo, a un altro livello. Nel sorriso dei giovani che tornano dal loro atroce lavoro c'è un guizzo di troppa libertà, quasi di pazzia. Nel fervore che precede l'ora di cena, l'omertà ha questa forma lieta vociante: nel loro mondo così si fa. Ma intorno c'è una cornice di vuoto e di silenzio che fa paura».

Scandalo. Indignazione. Il sindaco di Cutro, Vincenzo Mancuso, della giunta DC-MSI, si sente offeso. Denuncia Pasolini per diffamazione. La polemica diventa nazionale. La Democrazia Cristiana se ne impossessa, la cavalca. Pasolini è già un bersaglio perfetto: comunista, omosessuale, provocatore, intellettuale scomodo. Adesso ha anche insultato un paese del Sud. Ha chiamato banditi cittadini onesti. È imperdonabile.

I giornali montano il caso. Cutro contro Pasolini. Il Sud offeso contro l'intellettuale arrogante del Nord. La gente semplice contro l'artista snob che disprezza i poveri.

Ma Pasolini non arretra. Non si scusa. Non ritratta. Risponde. E la sua risposta – pubblicata su Paese Sera il 28 ottobre 1959 – è una delle pagine più belle, più lucide, più dolorose che abbia mai scritto sul Mezzogiorno: «Anzitutto a Cutro, sia ben chiaro, prima di ogni ulteriore considerazione, il quaranta per cento della popolazione è stata privata del diritto di voto perché condannata per furto: questo furto consiste poi nell'aver fatto legna nella tenuta del barone. Ora vorrei sapere che cos'altro è questa povera gente se non 'bandita' dalla società italiana, che è dalla parte del barone e dei servi politici? E appunto per questo che non si può non amarla, non essere tutti dalla sua parte, non avversare con tutta la forza del cuore e della ragione chi vuole perpetuare questo stato di cose, ignorandole, mettendole a tacere, mistificandole.»

Ecco la verità. Banditi non come delinquenti. Banditi come esclusi. Come reietti. Come vittime di un'ingiustizia secolare che li ha privati di tutto: terra, diritti, dignità, cittadinanza.

Quaranta per cento della popolazione senza diritto di voto perché condannata per aver raccolto legna nella tenuta del barone. È feudalesimo. È schiavitù. È la negazione della democrazia. E nessuno ne parla. Nessuno si indigna. Tutti fanno finta di niente. Tranne Pasolini. Che vede. Che capisce. Che denuncia.

«È appunto per questo che non si può non amarla, non essere tutti dalla sua parte.»

Amare. Non compatire, non studiare da lontano con distacco sociologico, non folklorizzare. Amare. Stare dalla loro parte. Contro i baroni, contro i politici servi del potere, contro chi vuole perpetuare l'ingiustizia nascondendola, mistificandola, facendo finta che non esista.

È questo lo sguardo di Pasolini sulla Calabria: uno sguardo d'amore. Ma non sentimentale. Non paternalistico. Non folklorico. Uno sguardo che vede l'ingiustizia e la denuncia. Che vede la bellezza e la celebra. Che vede la contraddizione e non la nasconde, non la risolve in una sintesi comoda.

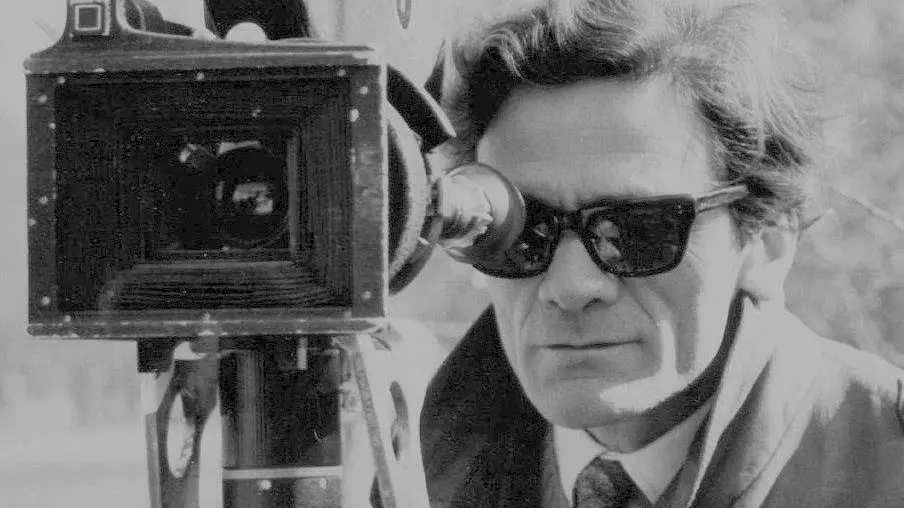

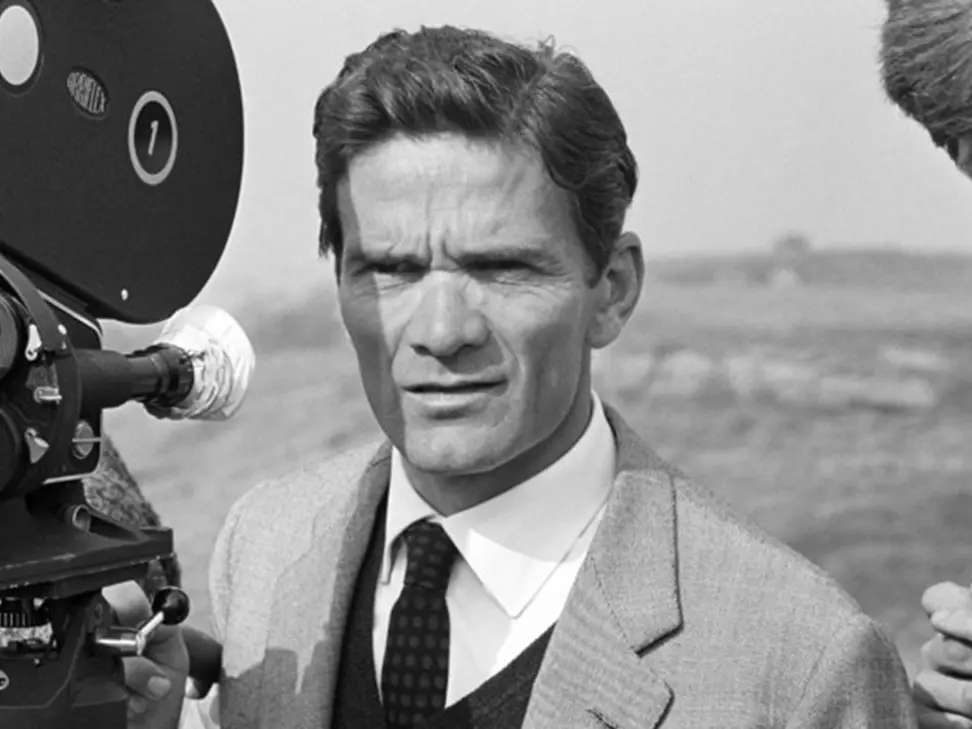

Pasolini torna in Calabria nel 1963. Stavolta con la macchina da presa. Sta girando Il Vangelo secondo Matteo, il film che molti considerano il suo capolavoro assoluto. Cerca i luoghi giusti per ambientare la vita di Cristo.

Va in Palestina. Ma la trova troppo modernizzata, troppo cambiata, troppo lontana da come doveva essere duemila anni fa. Non è più la terra di Gesù. È diventata altro: città, strade asfaltate, hotel, turisti. Non può girarci il suo Vangelo.

Torna in Italia. Scopre i Sassi di Matera – quell'incredibile città scavata nella roccia che sembra presepe vivente. Poi scende in Calabria. Le spiagge della costa ionica, Le Castella con il suo castello aragonese che emerge dal mare, Isola Capo Rizzuto. E soprattutto Cutro. Sì, proprio Cutro. Il paese dei “banditi”. Il paese che lo aveva denunciato quattro anni prima.

Quei calanchi gialli, quelle colline aride e spoglie che sembrano dune del deserto, quel paesaggio aspro, luminoso, accecante sotto il sole – è lì che Pasolini colloca Cristo. Perché quella terra ha ancora il sapore della preistoria sacra. Quella terra parla ancora la lingua degli esclusi, dei poveri, di chi non ha niente ma possiede «il mistero della realtà».

Gli attori sono non professionisti. Presi dalla strada, dalle campagne, dalle borgate. Come Margherita Caruso, ragazza calabrese che interpreta Maria giovane. Come Rosario Migale, partigiano calabrese che fa uno dei discepoli. Gente vera. Volti scavati dalla fatica e dalla povertà. Mani callose. Occhi che hanno visto la sofferenza e la dignità insieme.

Cristo è interpretato da Enrique Irazoqui, giovane studente spagnolo dal volto ascetico. Ma intorno a lui c'è la Calabria. La Calabria contadina, arcaica, biblica. La Calabria che resiste ancora al tempo, alla modernità, all'omologazione.

Il Vangelo secondo Matteo esce nel 1964. È un trionfo. Vince il Leone d'Argento a Venezia. L'Osservatore Romano – il giornale del Vaticano – scrive che è il miglior film su Gesù mai girato. Pasolini, il comunista ateo eretico, riesce dove la Chiesa non è mai riuscita: restituire Cristo alla sua umanità. E alla sua rivoluzione. Farne davvero il profeta degli ultimi, degli esclusi, dei «banditi» dalla società.

La Calabria è protagonista di quel miracolo cinematografico. Quei paesaggi sono diventati eterni. Quei volti di contadini e operai sono diventati apostoli e madonne. Quella terra aspra è diventata la Terra Santa.

Ma c'è un altro viaggio che Pasolini fa in Calabria. Un viaggio meno noto, più intimo, più umano.

Conosce Sharo Gambino, scrittore di Serra San Bruno, paese montano del Vibonese. E Andrea Frezza, regista e sceneggiatore vibonese che sta realizzando documentari sulla Calabria. Loro lo accompagnano nell'entroterra. Nei paesi dell'altopiano della Sila, nelle valli del Crati, nelle montagne dell'Aspromonte. Lì dove la Calabria è ancora più Calabria, ancora più isolata, ancora più autentica.

Visitano piccole frazioni sperdute. Come Ariola di Gerocarne, nel Vibonese. Quattrocento metri sul livello del mare. Per arrivarci percorrono strade che sembrano carta vetrata, piene di buche, sterrate. Incontrano la gente. Ascoltano le loro storie.

Ad Ariola c'è un problema che sembra piccolo ma non lo è: il fiume che separa la frazione dal resto del mondo diventa pericoloso quando piove. Si gonfia, tracima, isola il paese. I bambini non possono andare a scuola. Gli anziani non possono farsi curare. Le donne non possono andare al mercato. Serve un ponte. Ma i soldi non ci sono. O meglio: ci sono ma vanno altrove, in opere più importanti, in province più importanti, in regioni più importanti. Ariola può aspettare. Ariola è periferica. Ariola non conta.

Pasolini ascolta. Capisce. Si indigna. Fa quello che può con gli strumenti che ha: parla, scrive, fa conoscere il problema ai giornali, alla gente che conta. Non è molto. Ma è qualcosa. È la presenza di chi non dimentica. Di chi non considera il Sud solo una location suggestiva per i suoi film, un set cinematografico da sfruttare, ma un luogo dove vivono persone con problemi concreti, con diritti negati, con dignità calpestata.

Il ponte verrà costruito. Anni dopo, troppi anni dopo. Ma verrà costruito. E gli abitanti di Ariola non dimenticheranno mai che tra quelli che si sono battuti per loro c'era anche quel poeta comunista venuto dal Nord che li aveva ascoltati, che aveva capito, che non li aveva trattati come folklore ma come cittadini.

Nel 1964, dopo aver girato il Vangelo in Calabria, Pasolini torna a riflettere su questa terra in modo più analitico, più politico. Scrive: «In Calabria è stato commesso il più grave dei delitti, di cui non risponderà mai nessuno».

Quale delitto? L'abbandono. L'oblio. Lo sfruttamento secolare di una terra e del suo popolo. Il genocidio culturale. La negazione dei diritti. La condanna alla miseria e all'emigrazione.

Scrive parole durissime, taglienti come lame: «La Calabria è stata sempre periferica e quindi bestialmente sfruttata, anche abbandonata. Da questa vicenda storica millenaria non può che risultare una popolazione molto complessa, o per dir meglio con linguaggio tecnico 'complessata'. Un millenario complesso di inferiorità, una millenaria angoscia pesa nell'animo dei calabresi, ossessionata dalla necessità, dall'abbandono, dalla miseria.»

È un'analisi spietata. Ma non è disprezzo. È compassione nel senso etimologico: soffrire insieme. Pasolini sente quella sofferenza come sua. Perché vede nei calabresi ciò che ha sempre visto nei sottoproletari romani: la dignità nella miseria, l'autenticità nell'esclusione, la bellezza nella rovina, la resistenza culturale nell'oppressione.

E aggiunge, con una tenerezza che contrasta con la durezza dell'analisi: «Tu forse sai che i 'complessi' psicologici impediscono uno sviluppo normale della personalità: così i Calabresi sono molto infantili e ingenui – e questo è del resto il loro grande fascino, la loro più bella virtù.»

Infantili. Ingenui. Parole che oggi suonerebbero offensive. Ma per Pasolini sono un complimento. Perché l'infanzia è il tempo dell'autenticità, prima che la società ti insegni a mentire, a nasconderti, a conformarti. L'ingenuità è la capacità di fidarsi, di credere, di sperare nonostante tutto. È l'opposto del cinismo borghese, della furbizia piccolo-borghese, dell'opportunismo che domina nella società italiana.

I calabresi hanno conservato questa ingenuità – dice Pasolini – perché sono rimasti ai margini. Perché non sono stati ancora completamente omologati. Perché resistono, anche se inconsapevolmente, al modello dominante.

Ma per quanto ancora? Anche in Calabria arriverà la televisione, il consumismo, l'omologazione. Anche qui le culture particolari saranno distrutte. Anche qui i dialetti moriranno. Anche qui le tradizioni diventeranno folklore per turisti.

Pasolini lo sa. Lo vede venire. E soffre per questo. Perché ama quella Calabria che sta per scomparire. Quella Calabria autentica, arcaica, preistorica. Quella Calabria che parla ancora la lingua del sacro.

In quegli stessi anni gira Comizi d'amore, straordinario documentario sui tabù sessuali degli italiani. Intervista la gente comune per le strade, nelle piazze, nei campi. Operai, contadini, studenti, intellettuali. Chiede loro cosa pensano del sesso, del matrimonio, dell'omosessualità, del divorzio, dell'aborto.

Alcune scene sono girate in Calabria. Le risposte sono quelle che ci si aspetta da una società ancora profondamente tradizionale, cattolica, patriarcale: pudore, vergogna, pregiudizi. Ma anche – sotto la crosta della morale ufficiale – una vitalità, una carnalità, una capacità di ridere e scherzare che Pasolini ama.

Perché è questo che cerca in Calabria: la vita nuda. Non filtrata dall'ideologia borghese, non addomesticata dal conformismo piccolo-borghese, non edulcorata dal buonismo progressista. La vita come pulsione, come istinto, come forza che resiste nonostante tutto.

Pasolini ha con la Calabria un rapporto fatto di amore e disillusione insieme. Vede la bellezza ma anche la miseria. Vede la resistenza culturale ma anche la rassegnazione. Vede il passato che resiste ma anche il futuro che incombe minaccioso.

Sa che quella Calabria – quella che lui ama, quella autentica, quella preistorica – è destinata a scomparire. Il boom economico arriverà anche lì, con qualche anno di ritardo ma arriverà. Le autostrade, la televisione, il consumismo, l'omologazione. Tutto ciò che sta distruggendo le culture particolari nel resto d'Italia arriverà anche in Calabria.

E infatti arriva. Le borgate di Roma che Pasolini aveva raccontato negli anni Cinquanta, negli anni Settanta sono già cambiate, già omologate. I sottoproletari si sono imborghesiti. Hanno la televisione, la macchina, il frigorifero. Hanno perso la loro autenticità, la loro «sacralità». Sono diventati consumatori come tutti gli altri.

La Calabria farà la stessa fine. Con qualche anno di ritardo, con qualche resistenza in più nelle zone più isolate, ma farà la stessa fine.

Eppure qualcosa resta. Qualcosa che Pasolini ha salvato dal naufragio.

Resta Il Vangelo secondo Matteo, dove quei paesaggi calabresi sono diventati eterni. Dove quei volti di contadini e operai sono diventati apostoli e madonne. Dove quella terra aspra è diventata la Terra Santa. Dove Cutro – il paese dei «banditi» – è diventato la Palestina di Cristo.

Restano le sue parole: «Vorrei vivere qui: vivere e morirci, non di pace...ma di gioia.»

Gioia. Non pace. Perché la pace è rassegnazione, è accettazione, è morte. La gioia invece è vita, è lotta, è resistenza. È la capacità di dire sì alla vita nonostante la miseria, nonostante l'ingiustizia, nonostante l'abbandono.

Pasolini in Calabria ha trovato quella gioia. L'ha trovata nei volti della gente, nei paesaggi bruciati dal sole, nei dialetti aspri e musicali insieme. L'ha trovata in tutto ciò che ancora resisteva – anche se destinato a soccombere – all'omologazione consumistica.

Oggi la Calabria ricorda Pasolini. Convegni, libri, mostre, rassegne cinematografiche. Come se fosse un figlio della terra. Non lo è, ovviamente. È nato a Bologna, è cresciuto nel Friuli, ha vissuto a Roma. Ma in un certo senso lo è diventato. Perché la Calabria – come il Friuli di Casarsa, come le borgate romane, come i Sud del mondo – rappresenta per Pasolini qualcosa di essenziale: il luogo della memoria, della tradizione, della resistenza culturale.

Il luogo dove è ancora possibile – anche se sempre più difficile – essere diversi. Essere autentici. Essere umani in un modo che non prevede l'omologazione al modello dominante. Il luogo, in definitiva, dove è ancora possibile essere eretici.

E forse è questo il lascito più grande di Pasolini alla Calabria: non il film – per quanto bellissimo – non le parole – per quanto lucide – non le analisi antropologiche – per quanto profonde. Ma lo sguardo.

Uno sguardo che non si accontenta delle cartoline, che non si ferma al folklore, che non riduce una terra complessa a uno stereotipo. Uno sguardo che vede l'ingiustizia e la denuncia. Che vede la bellezza e la celebra. Che vede la contraddizione e non la risolve in una sintesi consolatoria, non la nasconde per quieto vivere.

Uno sguardo d'amore. Ma non cieco. Anzi: lucidissimo. Spietato nella sua chiarezza.

«In Calabria Pasolini aveva evidentemente riconosciuto quella dimensione umana arcaica, autentica, quella verità che ricercava», ha scritto qualcuno giustamente.

È vero. Ma non solo in Calabria. La cercava ovunque. Nei bassifondi romani, nei villaggi friulani, nelle borgate napoletane, nei deserti africani, in tutti i Sud del mondo.

La cercava in tutti i luoghi dove il potere non è ancora arrivato a tutto, dove resiste ancora un'umanità non completamente mercificata, dove è ancora possibile – anche se per poco

anche se in extremis – respirare un'aria diversa da quella dei centri commerciali, degli aeroporti, delle città omologate.

La Calabria era uno di quei luoghi. Forse l'ultimo in Italia. O uno degli ultimi.

Per questo Pasolini l'ha amata. Per questo ci voleva vivere e morire. «Non di pace...ma di gioia».

Quella gioia che viene dalla lotta, dalla resistenza, dal dire no quando tutti dicono sì. Quella gioia che non si compra, che non si consuma, che non si esaurisce. Quella gioia inconsumabile – come la poesia – che sopravvive a tutto. Anche alla morte. Anche all'oblio. Anche all'omologazione.

Anche a cinquant'anni di silenzio su chi l'ha ucciso e perché.

Pasolini è morto a Ostia. Ma una parte di lui riposa per sempre in Calabria. In quei calanchi gialli di Cutro. In quelle spiagge di Le Castella. In quei volti di contadini che sono diventati apostoli. In quella terra che lui ha amato e che lo ha ricambiato – alla fine, dopo le polemiche, dopo le incomprensioni – con un amore che dura ancora.

Cinquant'anni dopo, quella terra continua a custodire il suo sguardo. Il suo modo di vedere. La sua capacità di amare i “banditi”, gli esclusi, i dimenticati.

E continua a insegnarci che ci sono modi diversi di guardare il Sud. Che si può amare senza folklorizzare. Che si può denunciare senza disprezzare. Che si può vedere la miseria senza perdere di vista la dignità.

È una lezione che non abbiamo ancora imparato. Ma che Pasolini continua a darci, ogni giorno, attraverso le sue parole, i suoi film, il suo sguardo eretico che non si è mai piegato, non si è mai adeguato, non ha mai smesso di cercare la verità.

Anche quando quella verità era scomoda. Anche quando costava cara. Anche quando ti isolava, ti processavano, ti uccidevano.

Pasolini ha pagato con la vita la sua fedeltà alla verità. Ma quella verità – inconsumabile come la poesia – continua a vivere. In Calabria e ovunque ci sia ancora qualcuno che ha il coraggio di guardare senza distogliere lo sguardo.