Contrasti tra fratelli e nipoti per la gestione del patrimonio mafioso della cosca. Il rischio di incrinare i rapporti storici con il clan Mancuso e l’ossessione per le indagini: così cercavano di anticipare le inchieste della Dda

Tutti gli articoli di Cronaca

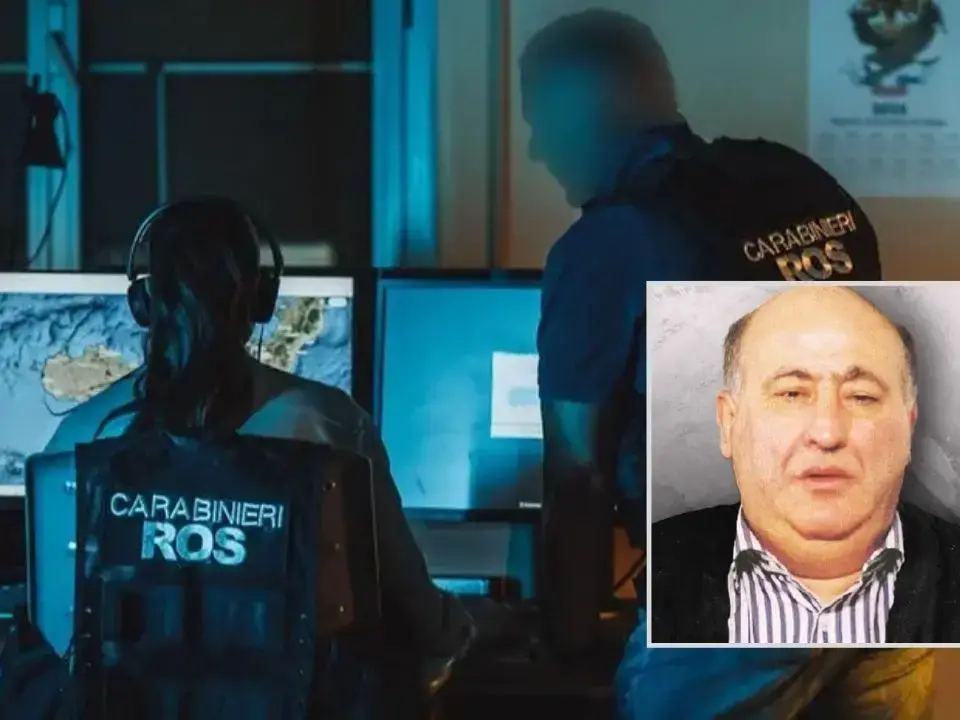

PHOTO

L’operazione "Res-Tauro", coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha disvelato non solo un potente reticolo criminale ancora radicato sul territorio di Gioia Tauro, ma anche un drammatico spaccato dei dissidi interni alla cosca Piromalli, storica e influente famiglia di 'ndrangheta. Al centro dello scontro, la gestione del patrimonio mafioso in assenza del boss Pino Piromalli, recluso in regime di 41-bis.

Le carte dell’indagine restituiscono il volto logorato di un'organizzazione in cui il vuoto lasciato dal capobastone ha favorito l’emergere di tensioni tra fratelli e nipoti. Con la sua autorità ridotta all’impossibilità di incidere direttamente, Pino Piromalli ha più volte lamentato, anche in colloqui con familiari, l'avidità dei fratelli e il tradimento degli accordi fondativi del clan, evidenziando come “mentre io facevo il carcere, voi facevate case”.

Le intercettazioni rivelano un sistema ferreo di controllo sulle attività economiche locali. Nessuna attività poteva aprire senza l'autorizzazione dei Piromalli. In particolare, viene citato il caso di una rivendita di pesce surgelato, inizialmente bloccata dai fratelli di Pino perché ritenuta concorrenza a un'altra attività protetta dalla cosca. Una conferma ulteriore del fatto che la ‘ndrangheta non solo gestisce il racket delle estorsioni, ma decide chi può fare impresa e come.

Il malcontento di Pino Piromalli, costretto in carcere all’isolamento, si è manifestato in più occasioni, anche in un dialogo con la figlia, dove denuncia apertamente lo sfruttamento subito dalla sua stessa famiglia. “Vi siete arricchiti con le mie spalle”, afferma in una conversazione intercettata, accusando i fratelli di averlo abbandonato e di essersi spartiti i proventi delle attività illecite, comprese quelle legate al porto di Gioia Tauro, da sempre strategico per gli interessi della cosca.

Pino riteneva di essere l’unico titolato a riscuotere i soldi provenienti dal porto, considerandolo suo “territorio esclusivo” criminale. La gestione arbitraria di tali risorse da parte del nipote Gioacchino Piromalli ha ulteriormente aggravato le fratture, suscitando indignazione anche in altri sodali storici, come Zito Antonio.

In alcune conversazioni è lo stesso Zito a riconoscere come, in passato, comportamenti simili a quelli di Gioacchino avrebbero comportato la morte per mano della cosca. Ma oggi, per rispetto del “cognome Piromalli”, si sarebbe preferita la tolleranza. Una tolleranza carica di rancore e consapevolezza del decadimento dell’etica mafiosa tradizionale.

Altro elemento chiave emerso dall’operazione è la rete di contatti che permetteva agli affiliati di ottenere informazioni sulle indagini in corso, spesso tramite canali non ufficiali. Una forma di “delazione passiva” che ha permesso ai vertici della ‘ndrangheta di prevenire e aggirare le attività investigative. La bonifica sistematica di luoghi e mezzi, la cautela ossessiva nei dialoghi, e la scelta di luoghi appartati per incontrarsi confermano una diffidenza radicata nella consapevolezza di essere sempre sorvegliati.

Uno degli aspetti più critici che ha alimentato le divisioni interne riguarda la mancata assistenza ai detenuti affiliati. Un principio cardine per ogni consorteria mafiosa: chi è arrestato, deve ricevere sostegno economico per sé e la propria famiglia. Pino Piromalli ha accusato i fratelli di aver violato questo patto, contribuendo così all’erosione del vincolo associativo. A invertire questa rotta sarà poi Giuseppe Piromalli il quale, risollevando l’onere dell’assistenza ai sodali, tenterà di ripristinare la credibilità dell’organizzazione.

La mala gestione dei rapporti con le altre famiglie, come quella dei Mancuso, è un ulteriore segnale della crisi della leadership. Gioacchino Piromalli si sarebbe rifiutato di incontrare emissari del potente clan vibonese, incrinando un equilibrio criminale che reggeva da decenni. Errori di comunicazione, e soprattutto di rispetto, in un sistema dove ogni gesto ha un valore simbolico e operativo.

L’intero impianto dell’indagine restituisce la sensazione di una consorteria ancora potentissima ma profondamente lacerata. La “dottrina mafiosa”, tramandata per generazioni dai Piromalli, viene evocata dagli stessi affiliati come valore ormai smarrito. Una lezione che affonda le radici negli aneddoti del passato, come quello dello zio Mommo che ammoniva il fratello: «Vuoi essere un Piromalli? Allora devi esserlo fino in fondo. Non solo quando ti conviene».

L’operazione "Res-Tauro" segna un passaggio chiave nella comprensione della criminalità organizzata calabrese: le cosche non sono solo sistemi criminali, ma organismi complessi, attraversati da dinamiche familiari, conflitti di potere e tensioni interne che possono minarne la coesione. È proprio questa spaccatura interna, più che l’azione repressiva dello Stato, a rappresentare oggi la vera fragilità della ‘ndrangheta. Una fragilità che può diventare una leva per lo smantellamento definitivo del potere mafioso.