Nato in Uganda e naturalizzato nel 2018, Mamdani non rientra nella categoria dei “natural born citizens” prevista dall’Articolo 2 della Costituzione Usa. Una norma pensata nel XVIII secolo per evitare ingerenze straniere frena oggi uno dei volti emergenti della sinistra americana

Tutti gli articoli di Italia Mondo

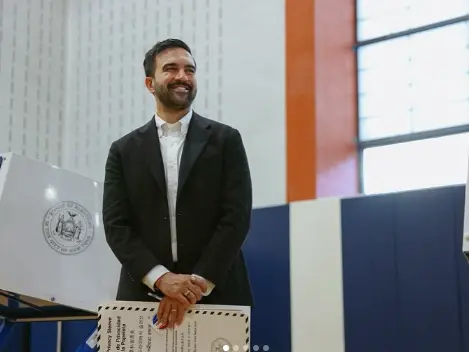

PHOTO

C’è chi lo vede già oltre l’Hudson, proiettato verso Washington, simbolo di una nuova generazione progressista capace di parlare a immigrati, minoranze e giovani urbani. Eppure, per quanto la sua vittoria abbia acceso entusiasmi e aperto scenari politici inediti, Zohran Mamdani non potrà mai diventare presidente degli Stati Uniti. Non per mancanza di ambizione o consenso, ma per un limite costituzionale antico quanto la repubblica che oggi guida la sua città.

L’Articolo 2 della Costituzione americana stabilisce che soltanto un «natural born citizen», cioè un cittadino statunitense per nascita, può essere eletto presidente o vicepresidente. La formula, discussa a lungo dai giuristi e oggetto di interpretazioni nel corso dei decenni, viene considerata in modo sostanzialmente univoco: non basta essere cittadini americani, occorre esserlo sin dal primo giorno di vita sul suolo nazionale o nascere all’estero da genitori americani.

Mamdani non rientra in questo perimetro. Nato in Uganda da una famiglia di origini indiane, è arrivato negli Stati Uniti a sette anni e ha ottenuto la cittadinanza soltanto nel 2018. Oggi mantiene anche il passaporto ugandese. La sua traiettoria – dall’impegno sociale nei quartieri di Queensbridge alla conquista della poltrona di sindaco della metropoli simbolo dell’immigrazione mondiale – incarna l’idea stessa di «sogno americano». Ma la legge federale, figlia delle inquietudini del XVIII secolo, disegna un confine che neanche il successo politico può attraversare.

Quando i padri fondatori immaginarono la nuova democrazia, temevano che potenze straniere potessero infiltrarsi ai vertici della neonata repubblica. Era il tempo delle grandi corti europee, dei complotti diplomatici e della fragile indipendenza americana appena strappata al dominio britannico. La clausola sul «natural born citizen» nacque per blindare la giovane nazione da interferenze esterne considerate più che possibili.

Oggi, in un Paese plasmato da generazioni di immigrati e leader di origine globale, quella norma appare a molti un residuo del passato. Eppure nessuna seria proposta di riforma è riuscita a superare l’ostacolo di un emendamento costituzionale, politicamente impervio e culturalmente sensibile.

Il caso Mamdani non è isolato. Nel 2016 Donald Trump dedicò mesi a mettere in dubbio – senza prove – la nascita di Barack Obama, sostenendo che l’allora presidente non fosse venuto alla luce in territorio americano. Obama, nato a Honolulu nel 1961, era e resta cittadino statunitense per diritto di suolo. Il padre, proveniente dal Kenya quando il Paese era ancora sotto dominio britannico, non intaccava il suo status. La vicenda, pur fondata su tesi infondate, rivelò la forza emotiva e politica della questione: la nazionalità di un candidato resta, in America, un elemento identitario e divisivo.

C’è poi il precedente più celebre tra gli esclusi reali: Arnold Schwarzenegger. Il popolare attore e due volte governatore della California, emigrato dall’Austria negli anni Sessanta, ha più volte accarezzato l’idea di correre per la Casa Bianca. La Costituzione, però, lo ha sempre fermato prima ancora che la politica o gli elettori potessero pronunciarsi.

Altri casi hanno invece navigato in una zona grigia. Ted Cruz, oggi senatore repubblicano, è nato in Canada da madre americana. Grazie allo ius sanguinis era cittadino statunitense dalla nascita, pur possedendo anche la cittadinanza canadese. La sua candidatura alle primarie repubblicane del 2016 fu ritenuta legittima nonostante ricorsi e contestazioni. Situazione simile per Tulsi Gabbard, ex deputata e oggi a capo dell’intelligence, nata nelle Samoa Americane, territorio sotto sovranità Usa ma non parte dei 50 Stati. Anche lei ha potuto concorrere alle primarie democratiche nel 2020.

In questo contesto, Mamdani rappresenta una figura nuova ma paradossalmente più limitata nello spazio politico rispetto a chi è nato da genitori americani fuori dai confini federali. La sua elezione a sindaco della città più simbolica del Paese lo proietta al centro della scena nazionale, ma la corsa alla Casa Bianca resta un orizzonte chiuso a chi, come lui, ha scelto l’America e non vi è nato.

Forse, un giorno, quella norma verrà aggiornata. Forse un Congresso futuro, riflesso di una società ormai multietnica e interconnessa, deciderà che la fedeltà a una nazione non si misura nel luogo del primo respiro. Per ora, resta la fotografia di una contraddizione americana: la nazione che più ha costruito sé stessa sull’accoglienza lascia fuori dalla sua più alta carica proprio chi la incarna in modo esemplare.