C’è già tanto dello scrittore calabrese nella sua prima opera in volume, che tratteggia la storia del piccolo borgo, alla quale le vicende del presente danno una nuova modernità

Tutti gli articoli di Cultura

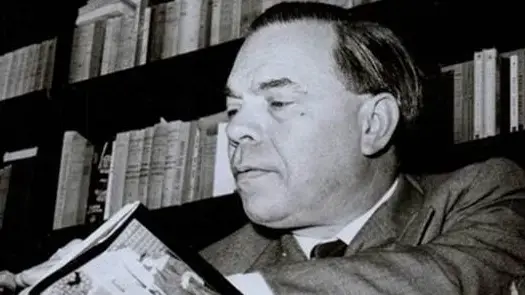

PHOTO

Aveva diciassette anni ed era ancora studente liceale, dopo un travagliato percorso scolastico. Era nato il 15 aprile 1895, primogenito dei sei figli di Antonio e di Antonia Giampaolo, a San Luca, un grumo di case oppresso dalla arretratezza sociale ed economica e dalla vastità spaurente delle montagne aspromontane. Il padre, maestro elementare, era stato fondatore di una scuola serale per contadini e pastori analfalbeti; la madre proveniva da una famiglia della media borghesia. A San Luca Alvaro aveva trascorso un’infanzia felice, ricevendo la prima istruzione dal padre e da un vecchio maestro del luogo. Il ricordo che ne ha dato è rivelante: «Avevo passato dieci anni in quel mucchio di case presso il fiume, sulla balza aspra circondata di colli dolcissimi digradanti verso il mare, i primi dieci anni della mia vita, e pure essi furono i miei più vasti e lunghi e popolati» (Memoria e vita).

Nelle lente sere d’inverno, accanto al focolare, avvenne la prima decisiva frequentazione della letteratura, attraverso la voce paterna che leggeva i romanzi di Cantù, Manzoni, D’Azeglio, Balzac e Mastriani; e fu il padre a instillargli una vocazione ed un sogno: «voleva che il suo primo figlio fosse un poeta». È il motivo per cui, terminate le scuole elementari, nel 1906 è mandato a proseguire gli studi, come esterno, nel prestigioso collegio gesuitico di Mondragone, a Frascati, dove l’anno dopo lo raggiungono i fratelli Beniamino e Guglielmo. Studia e comincia a scrivere poesie ― molte poesie ― e racconti, ma viene espulso dal collegio, dopo i primi anni di ginnasio, perché sorpreso a leggere testi considerati proibiti (l’Intermezzo di rime di D’Annunzio). Obbligato a cambiare scuola, è mandato nel collegio di Amelia, in provincia di Terni, e infine approda al liceo «Galluppi» di Catanzaro, vivendo nel convitto Tubelli; e ha tra i compagni di scuola il futuro italianista Umberto Bosco, che ne ha ricordato l’acceso interventismo, espresso in una applaudita conferenza.

Il passo d’esordio vero e proprio è un volumetto dedicato a Polsi nell’arte, nella leggenda, nella storia (Gerace, tip. Serafino, 1912), che porta in calce la firma «Corrado Alvaro. Studente liceale» ed è dedicato alla madre, che «nell’animo m’infonde il carattere forte in lei innato e con alto pensiero mi spronò a scrivere questo lavoro». Sessantaquattro pagine in piccolo formato, divise in sette capitoli: si aprono sull’autore che giunge al santuario, dopo un cammino aspro, liricamente narrato, che dall’alto della montagna lo porta nella valle; e si chiudono sulla descrizione della festa religiosa, quando dal 31 agosto al 2 settembre «le montagne che coronano Polsi echeggiano di canti e di suoni». Fra i due capitoli, la leggenda delle origini del culto religioso, raccontate al giovanissimo Corrado da un frate «in bigia tonaca d’orbace», che aveva «la rigidità austera dei quadri di Giulio Romano; e poi Polsi nei secoli, fra «dimenticanze» e «rifiorimenti», fino all’opera meritoria di due rettori, Enrico Macrì e Giosofatto Mittiga, che avevano saputo far rinascere il santuario, rendendolo imponente e attrattivo per le migliaia di fedeli che vi confluivano.

Questa prima opera è sempre citata ma mai veramente approfondita, anche da me, che ad Alvaro ho dedicato tanti studi e che, ora e qui, faccio il ‘mea culpa’. Il passo d’esordio è, invece, quello che prefigura l’evoluzione futura dell’autore e mostra il suo nucleo più profondo, il mondo interiore dal quale farà scaturire i temi, le linee ispirative, le forme espressive che impronteranno tanta parte della sua opera. Certo, è un autore giovanissimo che spesso si arrende ad aggettivazioni dannunziane, per elevare liricamente la sua prosa; e che vuole dimostrare ― per primo a sé stesso, e poi al padre ― una erudizione stupefacente per la sua età. Tutta la storia di Polsi viene ripercorsa e raccontata, anche antropologicamente: Alvaro congiunge il dato erudito con l’osservazione acuta, e davvero incisiva, del dolore e della devozione nella massa dei pellegrini che ogni anno giungono al santuario. La religiosità sfocia nella festa pagana, descritta ― da una penna già matura ― nella sua ebbrezza di danze e di vino e di fucili, che risuonano in un concerto ininterrotto; ed essa scaturisce da radici magnogreche, quelle che identificavano nelle montagne di Polsi una immagine rimpicciolita dell’Olimpo, circondato di nuvole.

C’è tutto questo, ma c’è anche molto di più. Perché qui comincia a delinearsi, sia pure in modo ancora approssimativo, il significato decisivo che la Calabria ha nell’arte alvariana, perché custode di una civiltà plurimillenaria. Ma in questo esile libretto, soprattutto, si colgono chiari preannunci di Gente in Aspromonte; e non si tratta solo di elementi ambientativi, perché nelle pagine iniziali appare un pellegrinaggio a Polsi, visto però nei suoi aspetti ebbri, violenti. Nel primo capitolo del volumetto d’esordio c’è già, in più di una pagina, il tono alto, assorto e lirico, che pervade l’inizio famoso del più famoso racconto alvariano («Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte, d’inverno, quando i torbidi torrenti corrono al mare…»). Un esempio soltanto di ciò che vado affermando: «Le montagne sembrano ferite da qualche mano secolare: hanno i i fianchi squarciati dal cadere precipitoso di qualche cosa d’inesorabile e di immenso…».

In ogni grande autore tutto si congiunge e si compenetra, come le tessere di un unico mosaico. E Alvaro comincia ad essere sé stesso a partire da Polsi nell’arte, nella leggenda, nella storia.