Dalla perdita dei valori popolari allo spopolamento e all’omologazione dei consumi: le intuizioni pasoliniane del 1974 risuonano nel Mezzogiorno del XXI secolo

Tutti gli articoli di Opinioni

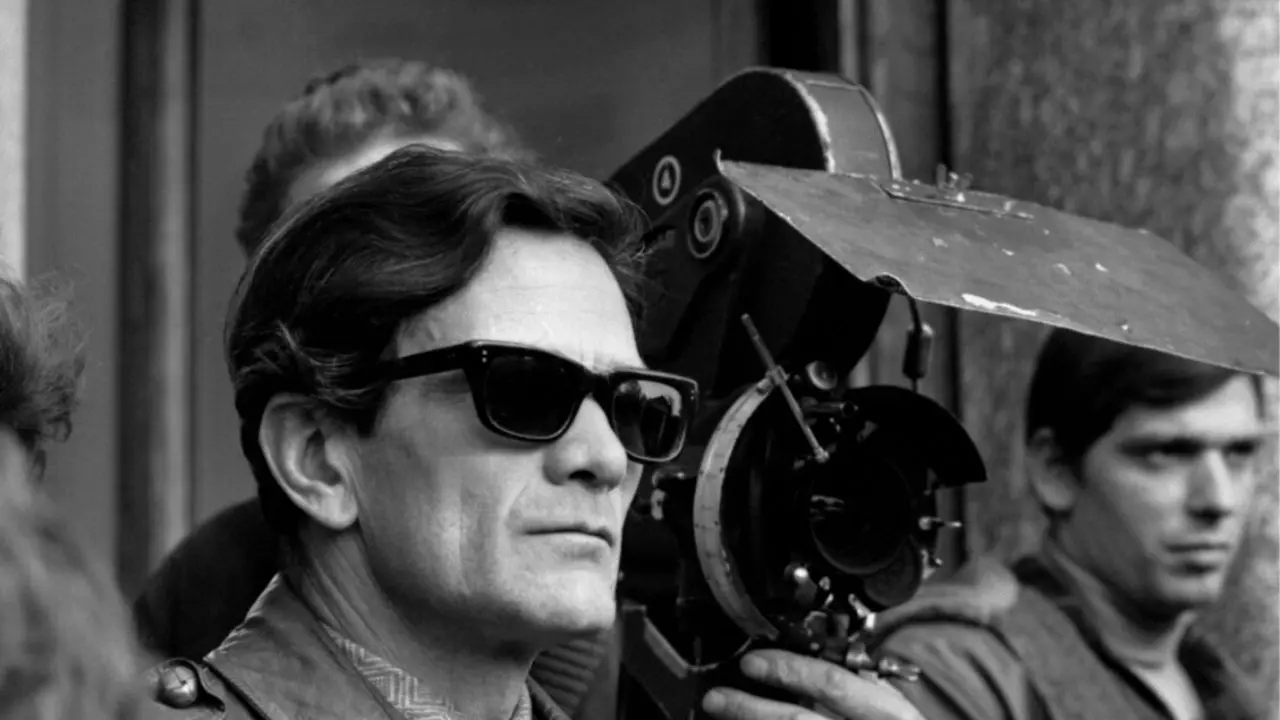

PHOTO

Pier Paolo Pasolini

È piuttosto noto il testo dell'intervento che Pier Paolo Pasolini tenne alla Festa dell'“Unità” di Milano nell'estate del 1974, che poi venne trascritto e pubblicato su “Rinascita” e che, infine, venne incluso negli Scritti corsari. Intitolato Il genocidio, ha come tema conduttore la distruzione e l'inesorabile sostituzione, nella società italiana, dei valori propri di determinati strati di classi dominate fino ad assimilarli “al modo e alla qualità di vita della borghesia”.

Come Pasolini racconta in Petrolio, gli antichi modelli di vita vengono progressivamente sostituiti da valori nuovi: per esempio, quelli che presiedono a un certo “edonismo interclassista” che impone ai giovani di adeguarsi nel comportamento, nel vestire, nel modo di pettinarsi o persino nell’agire a ciò che vedono nella pubblicità. I risultati penosi per goffaggine e inadeguatezza li porterebbero, oggi più di allora, alle soglie della nevrosi, sudditi perfetti per consumare.

“Perché questo genocidio dovuto all’acculturazione imposta subdolamente dalle classi dominanti?”, si chiede Pasolini. E prontamente fornisce una risposta: “Ma perché la classe dominante ha scisso nettamente 'progresso' e 'sviluppo'”. Si può concepire uno sviluppo, che crea profitto ma che è estraneo alla realtà dei propri territori, senza progresso, ma si può concepire anche un progresso senza sviluppo, come a ben guardare accade nel Meridione dove si sono diffusi nuovi modi di vita culturale e civile senza effettivo sviluppo materiale. Questa scissione tra sviluppo e progresso si è protratta nel tempo, impedendo la naturale sostituzione dei valori popolari ormai distrutti e lasciando il Paese in balia di una infinita recessione capitalistica, fiancheggiata come non mai dal web e dai mezzi di comunicazione di massa.

A ben vedere, molte delle intuizioni pasoliniane appaiono oggi persino più nitide nel Sud d’Italia, dove la sostituzione dei valori popolari – che Pasolini chiamava senza esitazione “genocidio culturale” – si manifesta nei territori segnati dallo spopolamento, dalla perdita dei dialetti e dall’omologazione dei consumi. In molte aree interne della Calabria, della Basilicata, dell’entroterra pugliese, campano e siciliano, la vitalità, linguistica e no, che Pasolini ancora intravedeva negli anni Settanta è stata erosa non solo dai media nazionali, ma anche da un’industria culturale globale che appiattisce l’immaginario e promuove modelli estranei alle tradizioni.

La stessa separazione tra sviluppo e progresso, su cui Pasolini insisteva, assume oggi una forma evidente nelle regioni meridionali dove grandi progetti industriali o infrastrutturali – il più delle volte calati dall’alto – hanno inciso sul territorio generando profitto altrove, mentre i centri storici si svuotano, le scuole vengono accorpate e si riducono gli spazi di socialità che un tempo nutrivano la vita comunitaria. A Sud questa frattura si vede persino nei paesaggi: le nuove zone commerciali, le superfici cementificate, i non-luoghi del consumo sono gli scenari di quella trasformazione antropologica che oggi si riflette nella perdita delle conoscenze tradizionali, dei mestieri, delle forme di solidarietà orizzontale.

Persino la questione giovanile sembra assumere una tonalità pasoliniana: l’emigrazione forzata, soprattutto qualificata, produce un Meridione in cui il modello dominante è introiettato non perché vissuto, ma perché inseguito a distanza attraverso la rete e la pubblicità. Quel che Pasolini intravedeva come rischio di nevrosi per colonizzazione estetica e comportamentale oggi si traduce in una tensione permanente verso un altrove idealizzato che svuota di senso il radicamento e cancella comunità intere.

Allora, egli stesso ammetteva la possibilità di lottare contro il genocidio silenzioso che aveva intravisto prima di tutti. Quanto è viva oggi quella speranza? Domandarsi quanto essa sia viva oggi significa interrogare un Sud che rischia di esprimersi “come nei libri stampati”, cioè secondo modelli che non gli appartengono.