Il 29 agosto 1972 un cedimento strutturale a Celico spezzò vite e speranze. Oggi, mezzo secolo dopo, quel passaggio tra Cosenza e la Sila resta simbolo fragile di una terra sospesa tra desiderio di progresso e paure irrisolte

Tutti gli articoli di Attualità

PHOTO

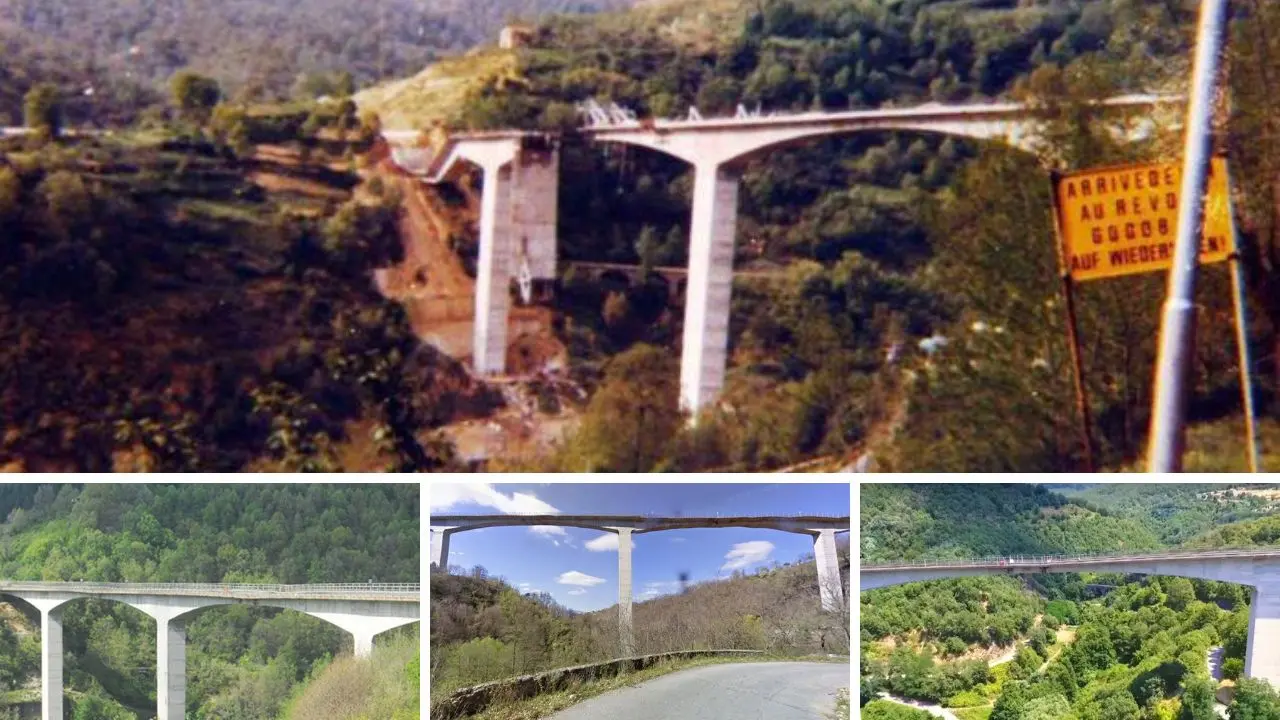

Sono passati cinquantatré anni dal crollo del viadotto Cannavino, eppure il nome di quel ponte, sospeso tra le colline della Sila, continua a evocare dolore, rabbia e un’amara riflessione sul destino della Calabria. Il 29 agosto 1972, il crollo di metà del viadotto in costruzione a Celico segnò una ferita profonda nella storia della regione, una tragedia che non fu solo un incidente tecnico, ma il simbolo di un sogno di progresso infranto. Per capire il pesante dramma di quel giorno, dobbiamo tornare indietro agli anni ’70, quando la Calabria era una terra di speranze fragili, sospesa tra il desiderio di modernità e le catene di un sistema socio-economico fragile.

La Calabria degli anni ’70 tra speranze e contraddizioni

Negli anni ’70, la Calabria era una regione in bilico. L’emigrazione di massa verso il Nord Italia e l’Europa aveva svuotato i paesi, lasciando dietro di sé una popolazione che guardava al futuro con un misto di rassegnazione e desiderio di riscatto. L’economia, prevalentemente agricola, arrancava sotto il peso di un’industrializzazione mancata. Le infrastrutture erano poche e obsolete, e i collegamenti tra le città costiere e l’entroterra silano erano un’odissea di strade tortuose e polverose. In questo contesto, il viadotto Cannavino, parte di una nuova superstrada destinata a collegare Cosenza con San Giovanni in Fiore e Crotone, rappresentava molto più di un’opera pubblica: era un simbolo di rinascita.

Cosenza, il capoluogo, era il cuore pulsante della provincia, un centro culturale e amministrativo che cercava di affermarsi come fulcro di una Calabria moderna. San Giovanni in Fiore, nella Sila, incarnava invece l’anima rurale e resistente della regione, con le sue comunità legate alla tradizione ma desiderose di opportunità. Il ponte Cannavino avrebbe dovuto unire questi mondi, accorciando le distanze fisiche e simboliche tra la città e i paesi del comprensorio presilano e silano. Era un progetto ambizioso: 400 metri di viadotto, sorretto da cinque piloni di cemento armato alti fino a 129 metri, un’opera titanica che prometteva di portare lavoro, turismo e sviluppo economico in una regione che ne aveva disperatamente bisogno.

Il ponte come simbolo: unire per rinascere

In una terra come la Calabria degli anni ’70, un ponte non era solo cemento e acciaio. Era un atto di sfida alla frammentazione geografica e sociale che aveva sempre caratterizzato la regione. L’altipiano della Sila, con le sue valli e i paesi isolati, rappresentava una barriera non solo fisica, ma anche culturale ed economica. Costruire un ponte significava sognare una Calabria unita, in cui le comunità rurali potessero dialogare con i centri urbani e i giovani immaginare un futuro senza dover abbandonare la loro terra. Per gli abitanti di Celico, San Giovanni in Fiore e dei paesi vicini, il Cannavino era la promessa di un domani migliore, un’arteria che avrebbe portato vita in un entroterra dimenticato.

Le famiglie locali guardavano al cantiere con orgoglio, ma anche con ansia. I lavori, affidati a un’impresa romana che li aveva subappaltati a una ditta milanese, erano un’occasione di lavoro per molti operai calabresi, uomini come Vittorio Bevilacqua e Angelo Gabriele, che ogni giorno si arrampicavano sui piloni per costruire quel sogno collettivo. Ma sotto la superficie di quel fervore, c’era un’ombra: forse la fretta di completare l’opera, la pressione economica e politica, e una gestione che, come spesso accadeva in quegli anni, trascurava la sicurezza in nome del progresso.

La tragedia del 29 agosto 1972: un sogno che si spezza

Era una calda mattina di fine agosto quando il destino colpì. Sul cantiere del viadotto Cannavino, gli operai stavano lavorando per congiungere le due sezioni del ponte, iniziate dalle colline opposte. Un momento cruciale, quasi cerimoniale, che avrebbe segnato il completamento di un’opera epocale. Ma il terreno, instabile e forse non adeguatamente studiato, cedette sotto il peso di centinaia di tonnellate di cemento. Un boato squarciò l’aria, seguito da un silenzio irreale. Metà del viadotto crollò, portando con sé due vite: Vittorio Bevilacqua, 33 anni, e Angelo Gabriele, 50 anni, operai che avevano messo il loro sudore e le loro speranze in quel ponte. Un terzo lavoratore, il cui nome è stato inghiottito dalla storia, si salvò per miracolo, rimasto appeso a una struttura metallica mentre il mondo intorno a lui si sgretolava.

Anni dopo, ho saputo che vagava per Cosenza con un trauma che non avrebbe mai più superato.

Il crollo fu un pugno nello stomaco per la Calabria. A Celico, le campane suonarono a lutto, e le famiglie degli operai si riunirono in un dolore che era insieme personale e collettivo. La notizia rimbalzò sui giornali locali, che parlarono di “tragedia annunciata”, puntando il dito contro l’impresa costruttrice e le carenze nei controlli. L’opinione pubblica si divise tra rabbia e impotenza: rabbia verso chi aveva permesso che un progetto così importante fosse gestito con superficialità; impotenza di fronte a una regione che sembrava destinata a pagare il prezzo di un progresso mal pianificato.

Le indagini, avviate immediatamente, confermarono che il cedimento del terreno era stato la causa principale, ma emersero anche dubbi sulla qualità dei materiali e sulla progettazione. Tuttavia, come spesso accadeva in quegli anni, le responsabilità rimasero sfumate, disperse in un groviglio di burocrazia e silenzi. Per le famiglie di Vittorio e Angelo, non ci fu giustizia, solo il peso di una perdita che cambiò per sempre le loro vite. Da bambino più volte mio padre e un suo amico mi portarono a vedere le rovine.

Il Cannavino oggi: un ponte che continua a fare paura

Oggi, a oltre mezzo secolo dalla tragedia, il viadotto Cannavino è ancora in piedi, ma la sua storia è tutt’altro che conclusa. Completato dopo il crollo, il ponte è diventato un simbolo di fragilità, soprannominato dai calabresi “il ponte che fa paura”. Crepe, instabilità strutturali e continui interventi di manutenzione hanno segnato la sua esistenza, rendendolo oggetto di monitoraggi costanti da parte della procura di Cosenza e della polizia stradale. Nel 2021, si è persino ipotizzata la sua demolizione e ricostruzione, una soluzione drastica che riflette la gravità dei problemi.

Per chi percorre la superstrada che collega Cosenza a Crotone, il Cannavino è un passaggio obbligato, ma anche un monito. Ogni scricchiolio, ogni vibrazione alimenta il timore che la storia possa ripetersi. “Passo sul ponte e prego”, dice un autista di San Giovanni in Fiore. “È come se portasse ancora il peso di quella tragedia.” I calabresi, che avevano visto nel Cannavino la promessa di un futuro migliore, si trovano oggi a confrontarsi con un’eredità di sfiducia e insicurezza.

Un grido per il futuro

Il crollo del viadotto Cannavino non è solo una pagina di cronaca nera. È il racconto di una Calabria che sognava di volare, ma che si è trovata schiacciata sotto il peso delle sue stesse ambizioni. Vittorio Bevilacqua e Angelo Gabriele non erano solo operai: erano padri, mariti, figli di una terra che meritava di più. La loro perdita ci ricorda che il progresso non può essere costruito sulla fretta o sul profitto, ma sulla cura, sulla competenza e sul rispetto per chi, con le proprie mani, dà forma ai sogni di una comunità.

Oggi, mentre il Cannavino continua a barcollare tra manutenzione e incertezze, la Calabria ha bisogno di imparare dal passato. Non bastano nuovi ponti, se non sono accompagnati da una visione che metta al primo posto la sicurezza e la dignità delle persone. Solo così il sacrificio di Vittorio e Angelo, e di tutti coloro che hanno creduto in quel ponte, non sarà stato vano. La Calabria merita di essere unita, non solo da infrastrutture, ma da un impegno collettivo per un futuro che non crolli più.

*documentarista