Il 30 agosto 1965 una valanga dal ghiacciaio Allalin travolse il cantiere della diga in Svizzera. Morirono 56 italiani: sette giovani di San Giovanni in Fiore non fecero più ritorno alle loro famiglie

Tutti gli articoli di Attualità

PHOTO

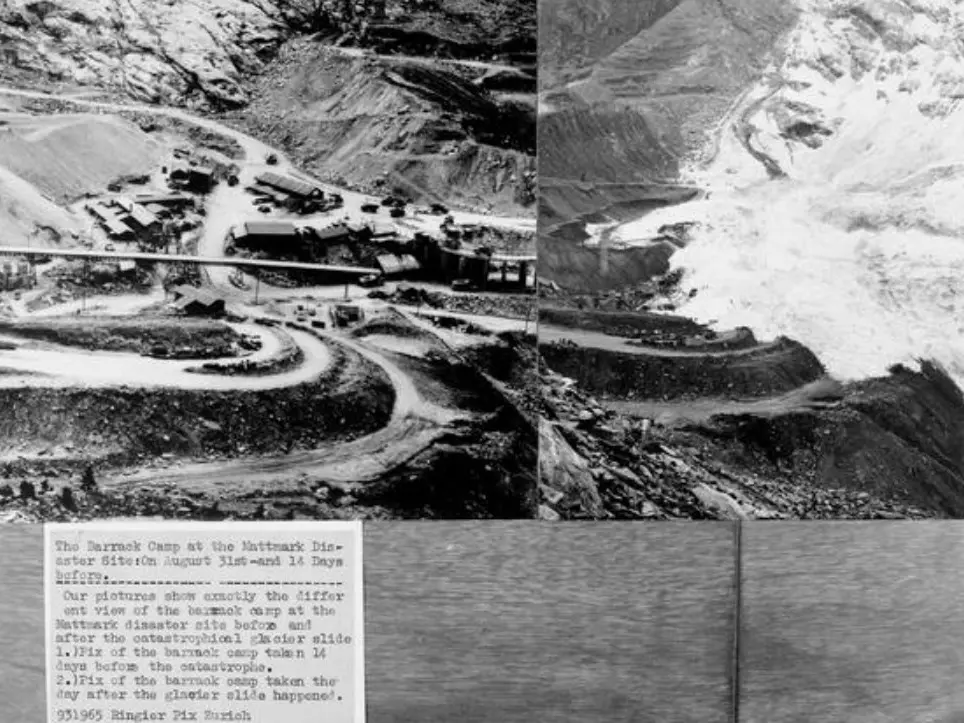

Esattamente sessanta anni fa, il 30 agosto 1965, un boato assordante squarciò la valle alpina di Saas, come se la montagna stessa avesse urlato il suo dolore. Una valanga di ghiaccio, un mostro di due milioni di metri cubi staccatosi dal ghiacciaio dell'Allalin, precipitò a valle travolgendo il cantiere della diga di Mattmark, la più grande opera in terra battuta d'Europa. In pochi secondi, 88 vite furono inghiottite dal caos bianco: 56 di loro erano italiani, figli di un'Italia povera e divisa, che avevano attraversato le Alpi non per conquistare fortune, ma per sopravvivere alla fame e alla miseria. Tra queste anime perdute, sette provenivano dal cuore della nostra Calabria, da quel piccolo grande paese silano di San Giovanni in Fiore. Oggi, in questo anniversario tondo e amaro, riviviamo non solo la cronaca di una catastrofe, ma le storie di quegli uomini – padri, fratelli, mariti – che l'emigrazione meridionale ha spezzato due volte: prima strappandoli alle loro radici, poi uccidendoli sotto tonnellate di ghiaccio eterno.

La valanga mortale

Immaginate la scena. È un pomeriggio di fine estate, il sole cala sulle cime innevate, e oltre mille operai – molti italiani del Sud, veneti, siciliani – stanno finendo il turno estenuante di 16 ore. Le baracche precarie, erette per risparmiare e ignorando i pericoli noti del ghiacciaio, pullulano di sogni sussurrati in dialetto. Poco più di un’ora dopo, alle 17:15, il mondo esplode. Il ghiaccio cade come un iceberg dal cielo, un vento furioso spazza via bulldozer e autocarri come foglie secche, e le baracche diventano tombe istantanee. Sopravvissuti come Gianni Da Deppo, un bellunese che per miracolo sfuggì alla valanga e si unì ai soccorsi, raccontano di un inferno di urla soffocate e silenzio gelido.

Ci vollero mesi per recuperare i corpi, molti dei quali rimasero sepolti sotto una "bara di neve indurita", come la definirono i giornali dell'epoca. Il processo del 1972 assolse tutti gli imputati svizzeri per "imprevedibilità", una sentenza che ancora brucia come un'ingiustizia, un velo su responsabilità coperte per non fermare il progresso elvetico.

Il dramma dell’emigrazione

Ma al di là dei numeri – 88 morti, tra cui 23 svizzeri, 4 spagnoli e altri – è l'umanità meridionale che piange oggi, in questo sessantesimo anniversario. L'emigrazione italiana degli anni '60 fu una piaga biblica: oltre 2,5 milioni di nostri connazionali lasciarono il Belpaese tra il 1946 e il 1976, attratti dal miraggio svizzero di salari tripli rispetto a quelli agricoli del Sud. La Calabria, terra di ulivi contorti e terre aride, ne fu una delle vittime più feroci. San Giovanni in Fiore, un paese di 17mila abitanti aggrappato nelle serre Silane a 1.000 metri di altezza, era un'epitome di quella miseria. Negli anni '50 e '60, la disoccupazione giovanile sfiorava il 50%, le famiglie sopravvivevano con i "pizzari" – piccole pagnotte di granturco – e l'emigrazione era l'unica via di scampo. «Andate via, figli miei, e mandate i soldi a casa», dicevano le madri con le lacrime agli occhi e spesso vestite a lutto, mentre i treni per il Nord Europa si riempivano di valigie di cartone. Ma quella partenza era già una morte: la morte dell'identità, della famiglia, del dialetto che si perdeva tra le nevi straniere. E per sette giovani di San Giovanni fu solo l'inizio di un calvario fatale.

Sette famiglie devastate

Antonio Cersosimo, 28 anni, emigrato poco tempo prima per sfamare la moglie e i due figli piccoli rimasti a San Giovanni. Dicono che Antonio era un manovale robusto, con mani callose da contadino, che sognava di tornare ricco per comprare un pezzo di terra nel paese natio. Invece, il 30 agosto, fu uno dei primi a essere travolto mentre correva verso la mensa. La sua storia, tramandata dalle famiglie e dai giornali locali, è quella di tanti: partito dal porto di Genova su un treno merci affollato, aveva scritto lettere piene di ottimismo: «Qui si lavora duro, ma i soldi arrivano». Ma il duro lavoro era un eufemismo per turni disumani in climi polari, senza protezioni adeguate. Giuseppe Gariano, anch'egli di San Giovanni, un muratore di 32 anni con tre bambini, aveva lasciato la moglie incinta promettendole un futuro migliore. Travolto dalla valanga, il suo corpo fu recuperato solo dopo settimane, e la notizia arrivò a casa come un fulmine: la "fortuna" svizzera si era tramutata in lutto eterno.

Tra i sette, nomi come quelli di Francesco Scicchitano, Vincenzo Cosco, e altri fratelli silani – figure antropologiche di una Calabria che esportava non solo braccia, ma speranze intere – rappresentano il dramma collettivo. Erano sette su 56 italiani morti, ma per San Giovanni in Fiore fu un massacro: sette famiglie devastate, sette madri che non videro mai tornare i figli, sette bare vuote o incomplete che tornarono in paese tra pianti e processioni silenziose. Il paese, che oggi conta monumenti e targhe in loro memoria, subì una "doppia morte": quella dell'emigrazione, che svuotò le case di giovani vite, e quella fisica, che sigillò il loro destino sotto il ghiaccio.

Ferite profonde

Sessanta anni dopo, mentre la diga di Mattmark erge il suo orgoglio idroelettrico – completata nel 1967 e ancora simbolo del boom svizzero – le voci di quei sette calabresi e degli altri emigrati risuonano come un'accusa appassionata. L'emigrazione meridionale non fu solo un flusso economico, ma una ferita profonda che spezzò legami familiari, diluì culture, e impose un esilio che spesso finiva in tragedia, da Marcinelle a Mattmark. San Giovanni in Fiore, con le sue feste patronali e le sue storie di resistenza, ha trasformato il dolore in memoria: ogni anno, mi risulta, che un’associazione di emigrati si attiva per le commemorazioni. «Quei sette non erano solo operai - mi raccontavano una volta in paese - ma erano i nostri eroi quotidiani, strappati via due volte dalla patria che non seppe trattenerli».

In un mondo che celebra il progresso, la sciagura di Mattmark ci impone di fermarci: per quelle vite interrotte, per quelle storie di sacrificio, per quella Calabria che ancora sanguina l'emigrazione. Sessanta anni fa, il ghiaccio ha ucciso corpi; oggi, la memoria dovrebbe scongelare la giustizia. Riposino in pace, Antonio, Giuseppe, Francesco e i loro fratelli silani. La loro lotta non è finita: è nostra.

*documentarista