Dalla ferocia di Salò alla tenerezza di Che cosa sono le nuvole?, dal Vangelo secondo Matteo, al Sud ferito ma puro della Calabria: viaggio nella visione estrema e poetica di un autore immortale, tra morte, innocenza e disperazione civile

Tutti gli articoli di Cultura

PHOTO

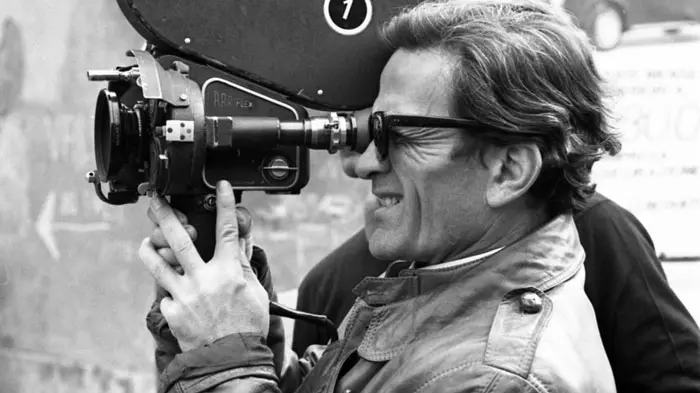

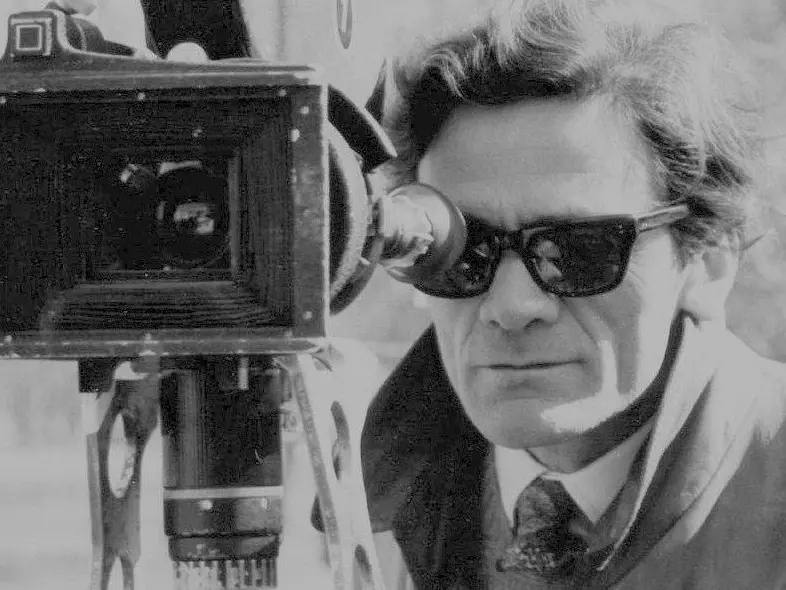

Cinquant’anni dopo la sua morte, il network LaC rende omaggio a Pier Paolo Pasolini con articoli, approfondimenti e speciali Tv. L’appuntamento culminerà il 2 novembre con una giornata intera di memorie e approfondimenti dedicati alla figura e all’eredità del grande intellettuale.

-------------------

La disordinata umanità di Pasolini, crudelissima, coprofaga, disgustosa e abbagliante, in grado di stuprare la mente col viscido e sadico potere di “Salò o le 120 giornate di Sodoma”, pellicola di rivoltante ipnotismo che riannoda le membra e costringe ad annusare la violenza per profanare l’indifferenza davanti all’orrore; ma c’è la poesia, anche, sottile come lama a filo che solletica e ferisce la pelle trasparente, nello spirito delle marionette di “Che cosa sono le nuvole?”, burattini ammonticchiati a naso in su nella discarica che guardano il cielo, scoprono le nuvole. Loro? Chi sono in realtà? Erano qualcosa e poi più niente. Chi dice la verità? Loro stessi, chi li muove, o chi devono interpretare? Sono assassini e bambini col cuore di legno e guardano insieme i cirri passare nel cielo come parte di un’illusione che d’improvviso, semplicemente, finisce senza possibilità di un seguito.

Sospeso sulla ferocia di un’Italia perduta, inghiottita dalla società dei consumi, Pasolini nelle sue parole ne raccoglie i cocci non sapendo che il disastro era di là da venire: «È avvenuto tutto in questi ultimi cinque, sei, sette, dieci anni... è stato una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggersi, sparire, adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare». In lui abita anche l’ottimismo del letterato e del regista senza fronzoli o vezzi estetici, ma con in testa i miti di Charlot e Kenji Mizoguchi osservatori di una visione essenziale e sacra delle cose del mondo.

L’opera futura di Pasolini finì mezzo secolo addietro a faccia insù, all’Idroscalo di Ostia, in una notte di novembre, nell’evocativo giorno dei morti. La foto del freddo corpo del poeta aprì cinque decenni di interrogativi, supposizioni, immaginazione, inchieste e montature. La fine improvvisa dell’intellettuale, spogliata d’ogni romanticismo retorico e così dannatamente da strada, lercia e impoverita, mosse a pietà anche gli avversari più accaniti di Pasolini che ne ressero il ricordo con rispetto e dispiacere. Due mesi dopo, la sua opera postuma, “Salò o le 120 giornate di Sodoma”, compariva nei cartelloni di tre cinema italiani a gran fatica.

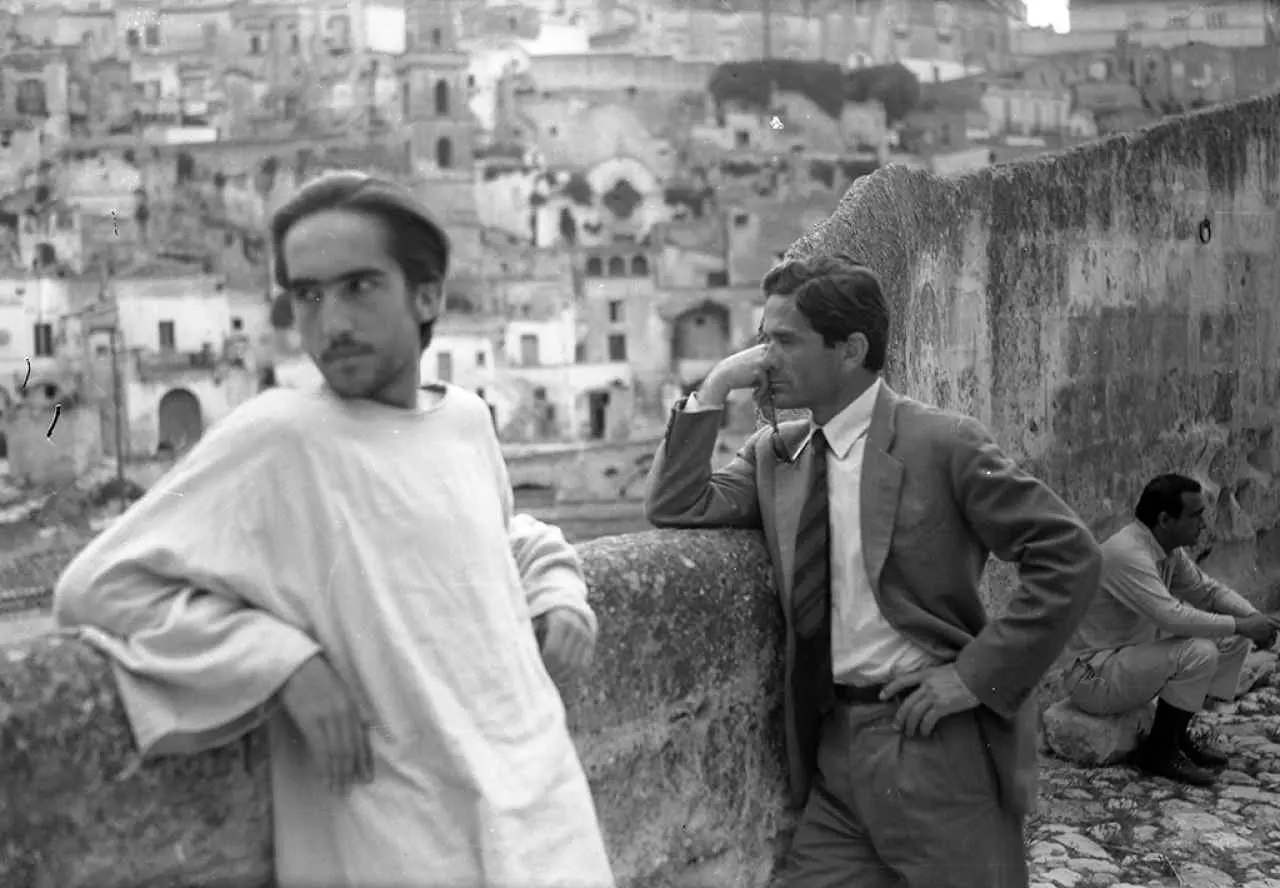

Controverso per i benpensanti, e intimo per i pensatori liberi, fu il legame tra Pasolini e la Calabria, storia d’amore e contrasti. Nel 1959, al volante della sua Fiat Millecento, punse con la sua penna – nel cui inchiostro non mancava il coraggio ma la cattiveria sì – quella terra per la rivista Successo.

Nel caos scatenato dal suo appellare la regione come un Far west popolato di banditi, Pasolini ignorò le querele presentate dal comune di Cutro - ferito nell’onore per quelle affermazioni - e con l’assoluta calma di chi parla a ragion veduta e non certo per sollevare polveroni, scrisse una frase che, più di ogni altra dichiarazione d’amore, resta come un testamento commovente per il Sud: «In Calabria è stato commesso il più grave dei delitti, di cui non risponderà mai nessuno: è stata uccisa la speranza pura, quella un po’ anarchica e infantile, di chi vivendo prima della storia, ha ancora tutta la storia davanti a sé».

La Calabria divenne, sotto le mani di Pasolini, la Galilea di Gesù Cristo nel Vangelo secondo Matteo. Ma quella terra, per Pasolini, aveva un volto tutt’altro che malinconico. «La riserva infinita di allegria» aveva il sorriso di Ninetto Davoli, un ragazzotto di San Pietro a Maida, nel Catanzarese, che da quando di anni ne aveva cinque, s’era trasferito con tutta la famiglia dal pianoro di un Sud già maciullato dalla povertà, a una stanzetta sulla Prenestina.

L’affettuosa ingenuità di Davoli colpì l’intellettuale Pasolini, che non riusciva mai a separarsene, quasi fosse per lui, mente coltissima, un serbatoio di semplicità da cui bere a bisogno. Raccontò Davoli: «Quando andavamo a cena con Elsa Morante, Alberto Moravia, Dacia Maraini, io non li capivo proprio. Era un’altra lingua. E gli dicevo, a Pier Paolo: “A pa’, ma che stanno a dì?”. Lui non mi rispondeva, e rideva».

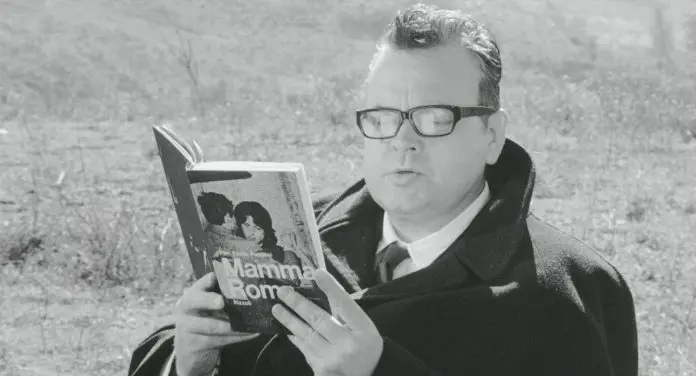

Nel 1963, in RoGoPag - film a episodi firmato insieme a Godard, Rossellini e Gregoretti - Pasolini dirige La ricotta e affida a Orson Welles il ruolo del suo alter ego.

Qui ci regala uno dei suoi finali a lame quando al poveraccio, con il nomen omen Stracci, la miseria gli muore in gola mentre crocefisso interpreta il ladrone “buono” nella messinscena quasi farsesca della Passione di Cristo. Il regista nel suo alias Welles, bacchetta l’idiota medio, i residui bellici di un cattolicesimo che persiste come un odore ostinato, la società italiana conformista, razzista, colonialista, schiavista, qualunquista, e davanti alla miseria non indulge alla compassione, ma dice solo: «Povero Stracci. Crepare era l'unico modo che aveva per ricordarci che anche lui era vivo».

L’amato mondo delle borgate lo saluta dopo L’Accattone incoronando la Magnani come “Mamma Roma”, incrociando la cronaca vera del tempo, all’ispirazione del sottobosco urbano che a lui era tanto caro: la povertà, l’umiliazione, l’occasione e il riscatto che sembra impossibile se non da sfiorare.

La filmografia pasoliniana è breve e fulminante, mai preoccupata dell’argine, ma solo concentrata sulla corrente.

In “Uccellacci e Uccellini” consegna al pubblico l’ultima interpretazione di un Totò ormai cieco, ma ostinato nel vestire i panni di Totò Innocenti e del frate Ciccillo, per l’unico regista che si era interessato a valorizzare il suo talento nascosto.

Non ci fu altro tempo per Pasolini, non per scrivere, non per girare. Arrivò la notte, l’addio, il sangue, il postaccio che accolse l’omicidio, luogo impolverato e riempito di voci del popolo che reclamava un primo piano Rai per raccontare chissacché. E il corpo di Pasolini, muto, i cui occhi aperti, intanto, fissavano il cielo e le nuvole.