La morte del bambino americano sulla Salerno-Reggio Calabria trasformata in speranza: sette vite salvate e un Paese che ha riscoperto il valore della donazione di organi

Tutti gli articoli di Cultura

PHOTO

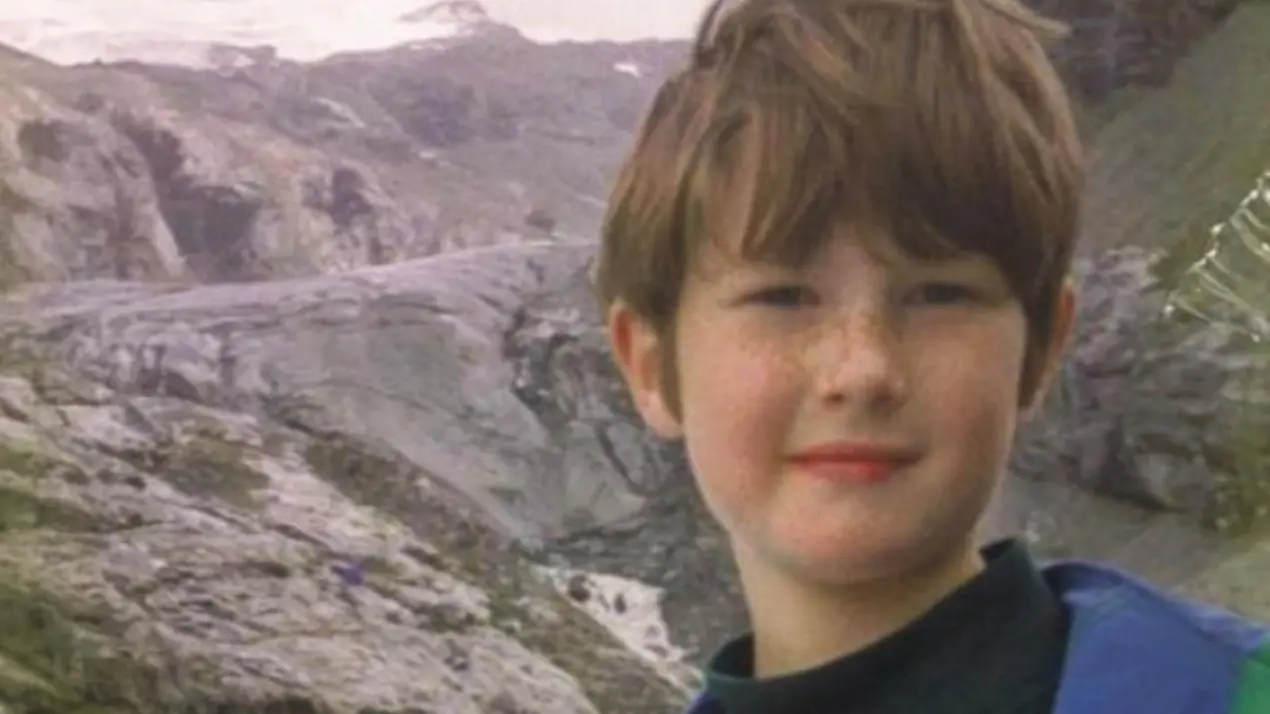

Trentuno anni fa, l’Italia si fermò. Non fu un evento politico a fermare il Paese, né una catastrofe naturale. Fu il pianto di un bambino di sette anni, Nicholas Green, che si spense sull’autostrada Salerno - Reggio Calabria, vittima di un destino crudele e di una violenza insensata. Ma da quel dolore, da quella notte buia, è nato un faro di speranza che illumina ancora oggi il nostro Paese, un’eredità che ha trasformato una tragedia in un inno alla vita.

Una famiglia americana, i Green Reginald e Margaret, il piccolo Nicholas e la sorellina Eleanor, di appena quattro anni, sono in vacanza. Il sogno di ogni viaggiatore è l’Italia, con le sue meravigliose coste e tramonti sul mare, la promessa di un’avventura. Ma sull’autostrada quel sogno si infrange contro la brutalità. Due uomini, convinti di inseguire un gioielliere, aprono il fuoco sulla loro auto. Un colpo, un finestrino in frantumi, e Nicholas, addormentato sul sedile posteriore, viene ferito alla testa. Due giorni dopo, al Policlinico di Messina, il suo cuore smette di battere. Aveva solo sette anni, un’età in cui il mondo è fatto di curiosità, di storie fantastiche, di desideri grandi come l’universo.

Ma questa non è solo la storia di una perdita. È la storia di un dono. Reginald e Margaret, straziati, scelsero di trasformare il loro lutto in un atto di amore senza precedenti. Decisero di donare gli organi di Nicholas. Quel cuore, quel fegato, quei reni, quei cornei, quel pancreas non sarebbero svaniti nel silenzio. Sette vite furono salvate: un ragazzo cieco tornò a vedere, una madre ricevette un cuore nuovo, un giovane trovò la forza di respirare ancora. In un’Italia dove la donazione di organi era un tabù, un gesto quasi inimmaginabile, i Green spalancarono una porta. Fu l’inizio dell’“effetto Nicholas”.

L’Italia si commosse. Non solo per la tragedia, ma per la risposta della famiglia Green. Le lettere arrivavano a migliaia, i fiori riempivano le stanze d’ospedale, i giornali raccontavano di un Paese che, per la prima volta, si guardava allo specchio e vedeva la possibilità di essere migliore. Negli anni successivi, le donazioni di organi triplicarono. Da poche decine a centinaia, poi migliaia. Oggi, scuole, parchi, strade – oltre cento luoghi – portano il nome di Nicholas. Il suo ricordo vive nei sorrisi di chi, grazie a lui, ha avuto una seconda possibilità.

Eppure, c’è un’ombra in questa storia. I responsabili, Francesco Mesiano e Michele Iannello, furono arrestati, processati, condannati, ma il loro crimine non ha mai smesso di pesare. Mesiano, ancora oggi, proclama la sua innocenza, chiedendo revisioni del processo. Iannello, collaboratore di giustizia, ha confessato altri delitti, ma non questo. La verità giudiziaria, forse, non sarà mai limpida come il gesto dei Green. Ma è proprio questa tensione – tra la brutalità dell’uomo e la sua capacità di rinascere – a rendere la vicenda di Nicholas così profondamente umana.

Margaret Green, anni dopo, raccontò che Nicholas sognava di “fare ogni lavoro del mondo”. Oggi, ironicamente, i suoi organi vivono in persone che rappresentano quel sogno: medici, insegnanti, autisti, madri, padri. Nicholas è una promessa mantenuta. È il battito di un cuore che non si è fermato, che continua a pulsare in chi ha ricevuto il suo dono e in chi, ogni giorno, sceglie di donare.

Questa è l’Italia che Nicholas ha cambiato: un Paese che ha imparato a piangere insieme, ma anche a sperare insieme. Trentuno anni dopo, mentre il mondo corre veloce e le tragedie si susseguono, il nome di Nicholas Green ci ricorda una verità semplice ma potente: anche nel buio più profondo, un gesto d’amore può accendere una luce eterna.

*Documentarista