Inizia oggi il nostro viaggio in tre puntate per capire e interpretare il presente volgendo lo sguardo all’indietro. Non per nostalgia, ma per necessità di comprendere come tra stragi di Stato e misteri il Paese sia stato spesso guidato da forze che dimorano nell’ombra

Tutti gli articoli di Politica

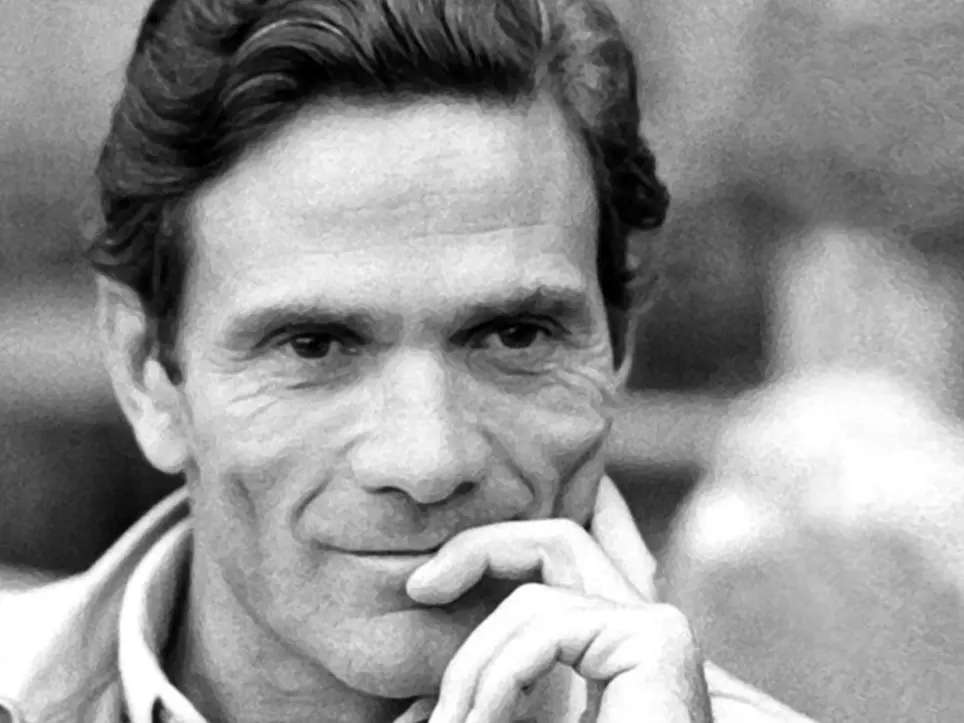

PHOTO

Il ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani (Foto Ansa)

Questa non è una storia di complotti. Non lo è perché i complotti vivono nel buio, mentre qui si parla di fatti, nomi, date, processi. Eppure, quando si uniscono i puntini, il disegno che appare è troppo nitido per essere liquidato come coincidenza. Viviamo in un’Italia che si indigna per ventiquattr’ore e poi dimentica. Ponte sullo Stretto, dimissioni improvvise di un governatore, fondi del PNRR dirottati dal Sud al Nord, riforme della magistratura che riducono spazi di autonomia: tutto scorre veloce, un titolo dopo l’altro, come se ogni notizia fosse un’isola. Ma le isole, se guardi bene, formano sempre un arcipelago.

Per capire e interpretare il presente bisogna fare un passo indietro. Non per nostalgia, ma per necessità. Negli ultimi decenni, il nostro Paese ha conosciuto una sequenza di eventi che la cronaca ha separato in categorie rassicuranti: “strage di mafia”, “strage terroristica”, “omicidio politico”, “affare di corruzione”. Come se fossero capitoli indipendenti. Come se l’omicidio Moro, le bombe di Piazza Fontana, le stragi di Capaci e via D’Amelio, l’omicidio di Pasolini, la storia della Banda della Magliana, Ustica, Bologna, Portella della Ginestra, fossero libri diversi e non pagine dello stesso volume.

In realtà, tutti questi eventi appartengono a un’unica strategia: il Potere con la P maiuscola – quello che Pasolini aveva intravisto e che non si elegge, non si dimette, non appare – ha sempre agito come un corpo unico con molte braccia. Mafia, terrorismo rosso e nero, massonerie deviate, organizzazioni criminali: ognuna è stata un’agenzia operativa, chiamata in causa quando serviva destabilizzare o consolidare, e messa a riposo quando la missione era compiuta.

Questa trilogia è un viaggio in tre tappe:

Prima parte: le origini del linguaggio delle ombre, quando il tritolo era la grammatica del Potere.

Seconda parte: il biennio 1992–1994, lo spartiacque in cui la Prima Repubblica è stata demolita e la Seconda costruita a tavolino.

Terza parte: il presente, dove la stessa strategia si muove alla luce del sole: niente più esplosioni, ma decisioni silenziose che producono lo stesso effetto.

Il rumore del passato e il silenzio del presente hanno la stessa logica. Cambiano i mezzi, non l’obiettivo: tenere il Paese in una condizione di gestione perenne, senza che i cittadini possano davvero decidere la rotta.

Questo non è un racconto per chi cerca rassicurazioni. È un tentativo di guardare negli occhi la continuità del Potere, dalla polvere delle strade di Palermo al silenzio ovattato delle riunioni ministeriali di oggi. Perché senza conoscere il passato, non possiamo interpretare il presente. E senza interpretare il presente, non possiamo neppure immaginare il futuro.

Le origini dell’ombra

C’era un tempo, non troppo lontano, in cui le strade d’Italia avevano un odore preciso. Non quello dolce del pane appena sfornato o l’aroma forte del caffè del mattino, ma un odore acre, che restava in gola: polvere da sparo, benzina, fumo. Un odore che si attaccava ai muri e alle giacche, che saliva dai marciapiedi sbrecciati dove il bitume si era spaccato per l’urto di un’esplosione.

I muri delle città – da Palermo a Milano, da Roma a Bologna – portavano i segni di quel tempo come nei sulla pelle: buchi di proiettile, crepe, pezzi di intonaco saltati via. E sotto, strade piene di gente che imparava presto l’arte di guardare e passare, di convivere con il sangue lavato via dalla pioggia o dall’indifferenza. Non era solo mafia. Non era solo terrorismo. Era un’Italia in cui esplosioni, agguati e funerali di Stato erano parte del paesaggio. Il giorno dopo si riaprivano i mercati, si tornava a scuola, si votava, si litigava di calcio al bar. Ma in filigrana, tra le pieghe della vita quotidiana, c’era un filo che teneva insieme tutto: un Potere invisibile che decideva quando colpire e quando fermarsi.

Pasolini lo aveva capito e lo aveva detto: “C’è un Potere con la P maiuscola”. Non quello dei governi, dei parlamenti, delle maggioranze: quello che non si candida, non si dimette, non appare. Vive nei corridoi senza finestre, nelle telefonate fatte di notte, nei documenti che spariscono. Un Potere che non ha bisogno di mostrarsi: basta che agisca. Se oggi ci sembra normale dividere le vicende in “strage di mafia”, “attentato terroristico”, “omicidio politico”, è perché abbiamo accettato un racconto frammentato. Ma la storia, quella vera, non funziona così. Non sono capitoli separati. Sono pagine dello stesso libro.

Le prime ferite

Portella della Ginestra, 1° maggio 1947. Una festa del lavoro che si trasforma in mattanza: colpi sparati sulla folla, undici morti, decine di feriti. Ufficialmente, un’azione della banda di Salvatore Giuliano. Ma dietro, subito, si intravede un groviglio di interessi: latifondisti, pezzi dello Stato, forze che volevano spegnere sul nascere il sogno di un movimento contadino emancipato. Ciaculli, 1963: una Giulietta imbottita di tritolo esplode, uccidendo sette uomini tra carabinieri e artificieri. È la mafia, certo. Ma è anche un avvertimento dentro lo Stato, in una fase in cui i rapporti di forza andavano ridisegnandosi. Poi arriva Piazza Fontana, 12 dicembre 1969: diciassette morti in una banca di Milano. Inizia la “strategia della tensione”. Piazza della Loggia, 28 maggio 1974: una bomba tra la folla durante una manifestazione antifascista a Brescia. Otto morti, decine di feriti. Stazione di Bologna, 2 agosto 1980: ottantacinque morti. Il boato più forte della storia repubblicana.

E ancora: Ustica, 27 giugno 1980. Un DC-9 esplode in volo, ottantuno vittime. La verità resta nascosta tra faldoni secretati e “suicidi” di testimoni.

Moro, Pasolini, la Banda della Magliana. 1978: Aldo Moro viene rapito dalle Brigate Rosse e ucciso dopo cinquantacinque giorni di prigionia. Ma chi c’era dietro davvero? Chi ha deciso che non doveva essere liberato? Perché le piste che portavano a poteri internazionali e apparati dello Stato sono state chiuse in fretta? 1975: Pier Paolo Pasolini viene trovato morto all’Idroscalo di Ostia. Un delitto presentato come lite tra omosessuali, archiviato in fretta. Ma Pasolini stava lavorando a Petrolio, un romanzo-inchiesta sulle connessioni tra politica, economia, petrolio e poteri occulti.

La Banda della Magliana, nata a Roma, non è solo una gang di rapinatori. Ricicla soldi della mafia, ha legami con la P2, compare in momenti chiave: nel caso Orlandi, nell’attentato a Rosone, negli intrecci con i servizi segreti e con il Vaticano. Questi non sono episodi isolati. Sono la stessa storia che cambia maschera.

Il 1992 e il cambio di linguaggio

Falcone e Borsellino: due uomini che spesso camminavano senza scorta, bersagli facili. La mafia avrebbe potuto ucciderli in un vicolo, come aveva fatto tante volte. E invece sceglie un linguaggio nuovo: il tritolo. Capaci, 23 maggio 1992: cinquecento chili di esplosivo sotto l’autostrada. Una scena apocalittica. Perché così? Perché proprio in quei giorni di Tangentopoli, Quirinale, lira in caduta libera? Via D’Amelio, 19 luglio 1992: un’accelerazione feroce, come se qualcuno avesse fretta di chiudere un conto. E poi, improvvisamente, le stragi finiscono. Perché? Missione compiuta? Le sentenze ci dicono che c’è un nome in comune: Giuseppe Graviano, presente nel ’92 e nel ’93 nelle bombe di Firenze, Roma, Milano. Difficile credere a due storie separate. Più logico pensare a un unico progetto: demolire la Prima Repubblica per costruirne un’altra. Il corpo con molte braccia.

Il Potere con la P maiuscola non agisce da solo. Ha molte braccia: mafia, terrorismo, logge deviate, bande criminali. Ognuna chiamata quando serve destabilizzare o consolidare, poi messa a riposo. Allora il linguaggio era il rumore delle bombe. Oggi è il silenzio delle delibere. Ma la logica è la stessa: decidere fuori dallo sguardo dei cittadini. Ecco perché tornare indietro non è un esercizio di memoria. È un atto di resistenza civile. Perché il Potere ha un’arma invincibile: la nostra capacità di dimenticare. E noi, da decenni, gliela consegniamo gratis.