Il fine intellettuale aveva individuato un “sistema di valori” – lavoro, famiglia, terra, fede – che il neocapitalismo ha smantellato, sostituendolo con l’individualismo consumistico. Ma che in una terra come la Calabria, ancora resiste

Tutti gli articoli di Attualità

PHOTO

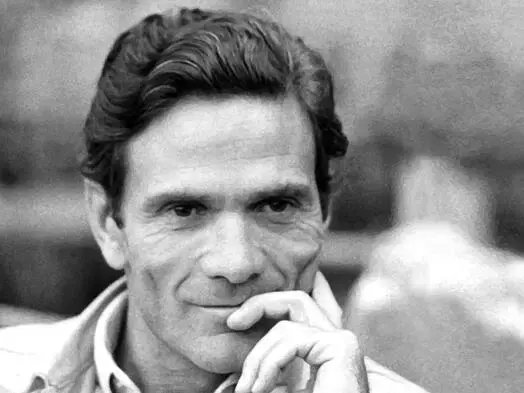

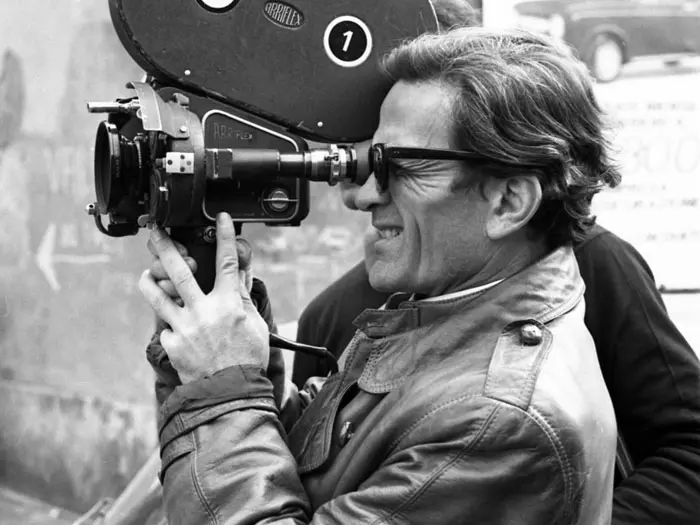

Cinquant’anni dopo la sua morte, il network LaC rende omaggio a Pier Paolo Pasolini con articoli, approfondimenti e speciali Tv. L’appuntamento culminerà il 2 novembre con una giornata intera di memorie e approfondimenti dedicati alla figura e all’eredità del grande intellettuale.

---------------------

La "lunga strada di sabbia" che Pier Paolo Pasolini percorse nel 1959 non è un semplice viaggio, ma un “etnografico pellegrinaggio” lungo le coste calabresi, da Reggio a Tropea, da Pizzo a Catanzaro Lido. Qui, tra i corpi bruni dei pescatori e i volti scavati dei braccianti, il poeta scoprì un “cosmo pre-capitalista”, un “habitus” contadino dove il tempo non scorreva lineare ma ciclico, scandito dal ciclo delle olive, dal lamento delle prefiche, dal sacro della miseria. "La Calabria è un paese dove la miseria è ancora sacra", annotava, elevando la povertà a “categoria antropologica”: non mera deprivazione, ma “ethos” di resistenza, un sistema simbolico che opponeva la fame del corpo alla fame di senso del Nord industrializzato. Pasolini non osservava da fuori, ma partecipava, come un Lévi-Strauss del Mezzogiorno, decifrando miti viventi: il vento di Gimigliano come spiriti ancestrali, il fiume Neto come battesimo pagano-cristiano, i calanchi di Cutro come “totem” di un paesaggio che custodiva la memoria di millenni.

Questo sguardo antropologico – erede di De Martino e della sua "crisi della presenza" – si fece cinema nel 1964 con “Il Vangelo secondo Matteo”. Pasolini scelse la Calabria meridionale non per pittoresco, ma per “omologia strutturale”, dove i volti dei pastori di Le Castella incarnavano lo stesso “pathos” dei profeti biblici, un’ “umanità subalterna” che portava nel corpo la storia di dominazioni stratificate come quella greca, bizantina, normanna, borbonica. Girare il Battesimo nel Neto era “rito di fondazione”, un atto magico che ri-attualizzava il sacro in un Sud dove, come scriveva in “La religione del mio tempo”, "il pianto della zingara" era lamento funebre e protesta politica. Qui, la Calabria divenne “laboratorio di antropologia visiva”: un luogo dove il capitalismo non aveva ancora cancellato le “strutture elementari della parentela” contadina, dove il dialetto era lingua sacra, e la rivolta di Melissa (1949) un “mito di fondazione” della rabbia di classe.

Mezzo secolo dopo la sua morte – novembre 1975, assassinio rituale all’Idroscalo di Ostia –, la Calabria di Pasolini è un “campo etnografico” ancora aperto, ferito ma pulsante. Nel 2025, mentre lo Svimez denuncia un Sud che perde 5,3 miliardi di fondi entro il 2027 e un’autonomia differenziata che rischia di cristallizzare disuguaglianze strutturali, la "questione meridionale" si rivela una “crisi antropologica profonda”: non solo economica, ma di “perdita di mondo”. I giovani emigrano portando via non solo corpi, ma “capitali simbolici”: dialetti, gesti, memorie. Eppure, proprio qui, nei riti di resistenza, Pasolini rivive. A Cutro, dove nel 2023 un naufragio di migranti ha squarciato il velo della Fortezza Europa, il Centro studi Diego Tajani propone il 2 novembre 2025 un convegno intitolato "Pasolini profeta di Cutro". Non si tratta di nostalgia, ma di “etnografia del presente”, dove i corpi dei naufraghi sui lidi diventano i nuovi "pescatori di uomini" del Vangelo pasoliniano, eco di un’umanità in transito che sfida i confini.

A Reggio Calabria, il 30 ottobre, al Circolo Reggio Sud, un reading di “Lettere luterane” accompagna musiche di Eugenio Celebre. Non una commemorazione, ma “performance rituale”, dove la voce del poeta si fonde con il lamento delle tarantelle, ri-attivando il “catharsis” di un Sud che rifiuta l’omologazione. A Zagarise, il progetto di un “Museo antropologico pasoliniano” – con reperti delle location del “Vangelo”, registrazioni di dialetti, foto di volti contadini – trasforma il ricordo in “archivio vivente”, un “lieu de mémoire” dove i calabresi possono ri-conoscersi. E nelle scuole, il 18 giugno 2025, una traccia d’esame su una poesia da “Dal Diario” ha chiesto ai maturandi di confrontarsi con Crotone come "città sacra e profanata": non letteratura, ma “antropologia applicata”, invito a decifrare il proprio habitus.

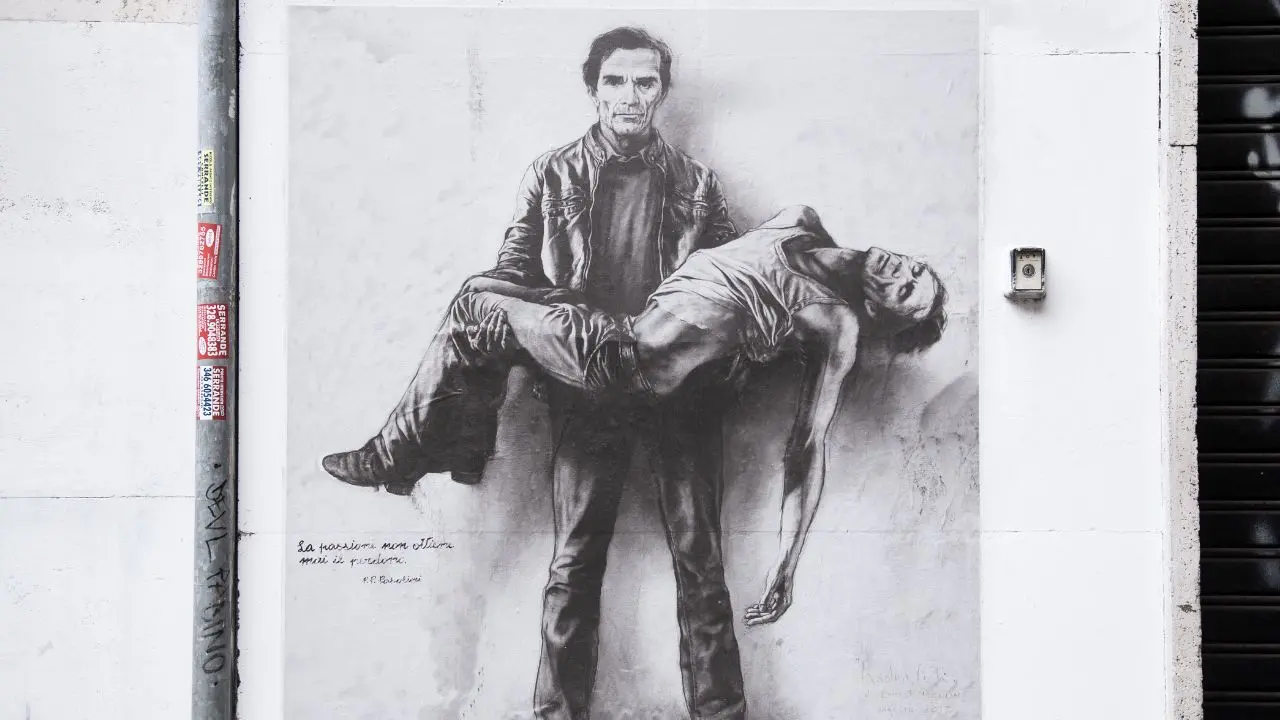

Perché Pasolini ci insegna che la Calabria non è periferia, ma “centro simbolico” d’Italia, un “luogo liminale” dove si gioca il destino dell’umano. La sua "miseria sacra" era un “sistema di valori” – lavoro, famiglia, terra, fede – che il neocapitalismo ha smantellato, sostituendolo con l’individualismo consumistico. Ma nei mercati di Cosenza, dove ancora si baratta in dialetto; nelle processioni di Gimigliano, dove il Cristo del “Vangelo” pasoliniano sembra marciare accanto ai fedeli; nei murales di Reggio che ritraggono il poeta accanto a Falcone e Borsellino, resiste un “capitale culturale resiliente”. È qui che l’antropologia diventa politica: non per musealizzare il Sud, ma per “ri-attivare i suoi miti fondativi”. Come scriveva proprio De Martino, "la fine del mondo contadino è anche la fine di un mondo". E Pasolini ci sfida a inventarne uno nuovo, dove la Calabria non sia laboratorio di sconfitte, ma “officina di futuri possibili”.

Non lasciamo che il lutto diventi archeologia. Facciamo di queste dune, di questi dialetti, di questi corpi segnati dal sole, un “rito di passaggio” verso un’Italia che ritrovi il sacro nel quotidiano. Pasolini non è morto, ma resiste. E il nostro “sciamano laico”, che ci guida oltre la crisi della presenza. Ascoltiamolo. Parliamo per lui. E la Calabria, un giorno, sarà non più pianto, ma canto.

*Documentarista