L’astrofisico di Mileto partecipa allo studio di Event Horizon Telescope che ha ottenuto nuove immagini del supermassiccio al centro della galassia M87, rivelando variazioni inattese nel campo magnetico

Tutti gli articoli di Calabresi nel mondo

PHOTO

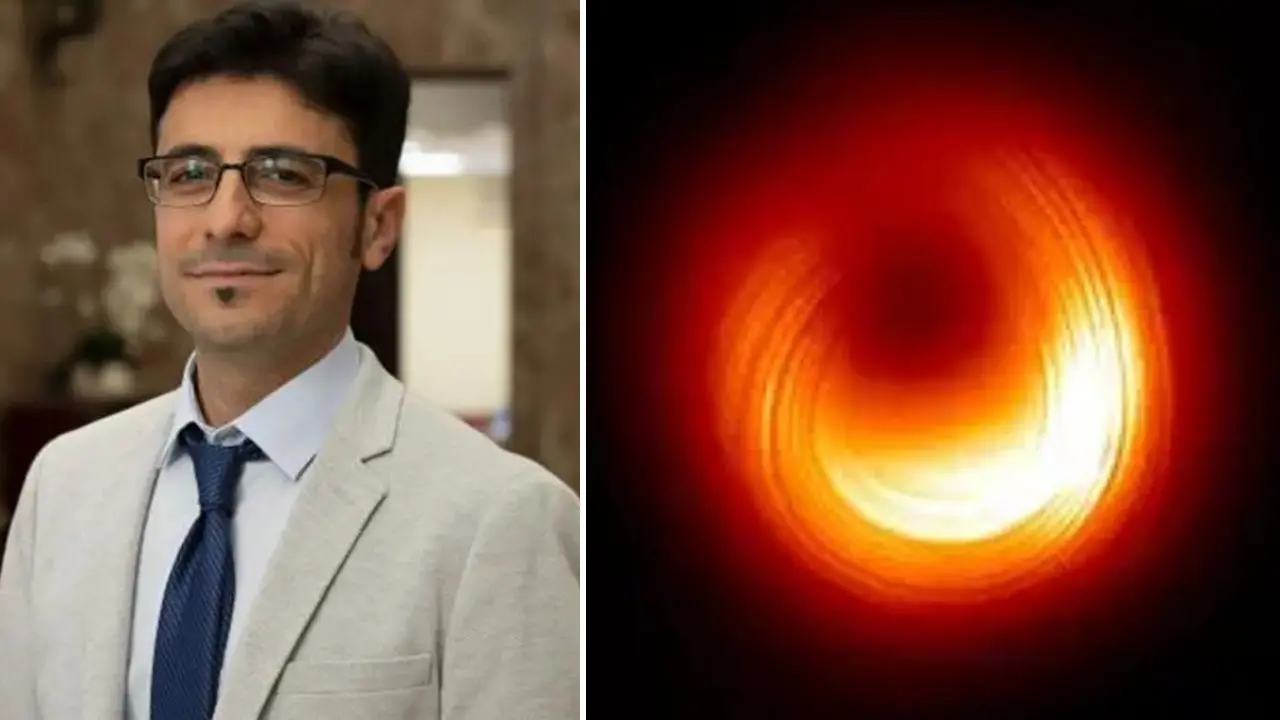

Altra importante scoperta da parte Event Horizon Telescope (Eht), progetto internazionale che utilizzando una rete di telescopi sparsi in diversi continenti sta studiando l'universo. La collaborazione scientifica mondiale - comprendente ricercatrici e ricercatori dell'Istituto nazionale di Astrofisica (Inaf), dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare (Infn) e dell'Università Federico II di Napoli - è stata la prima nel 2019 ad immortalare i mmagini reali di un buco nero nella nostra galassia. Del team di ricercatori fa parte, con un ruolo di assoluto rilievo, anche l'astrofisico vibonese Rocco Lico , il quale insieme ad altri colleghi ha nelle scorse ore svelato l'ulteriore traguardo ottenuto nell'ambito del progetto “Eht”. Lo studio è stato pubblicato su Astronomy & Astrophysicals.

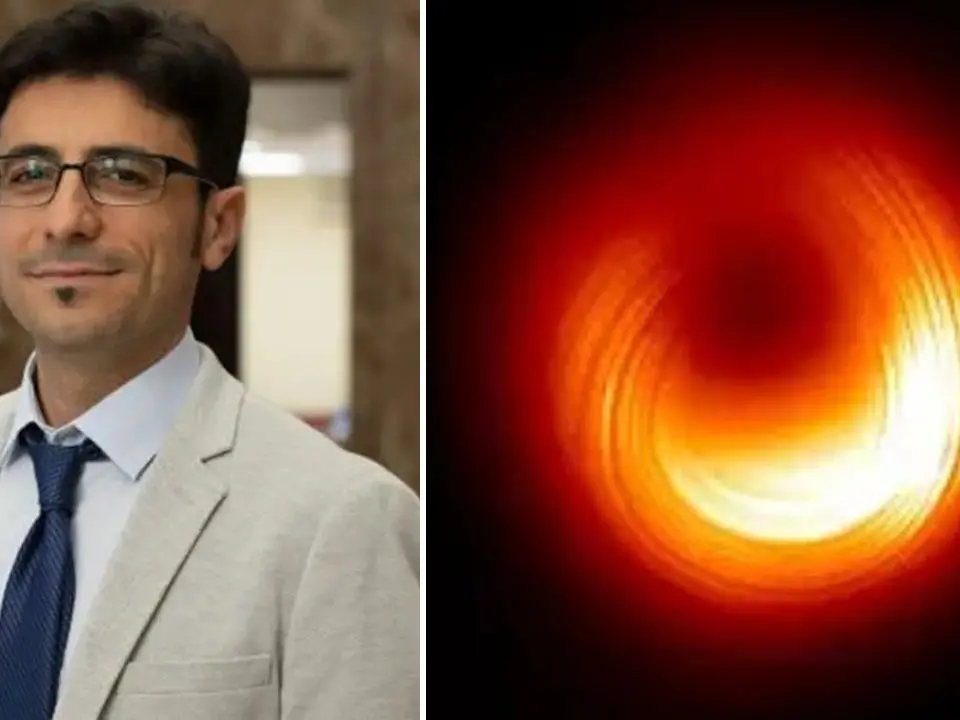

Si tratta, nello specifico, di nuove e dettagliate immagini del buco nero supermassiccio al centro della galassia M87 (noto come M87*), che rivelano l'esistenza di un ambiente dinamico , con potenza di polarizzazione variabile che lo circonda. Le immagini, inoltre, consentono per la prima volta di individuare i segnali dell'emissione estesa del getto in prossimità della sua base, collegata all'anello attorno a M87* situato a circa 55 milioni di anni luce dalla Terra e con una massa che è oltre sei miliardi di volte quella del Sole .

«Per raggiungere questi nuovi traguardi - sottolinea al riguardo il professore Lico, ricercatore Inaf e information technology officer di Eht - è stato anche necessario sviluppare nuovi strumenti di analisi , e questo rende il lavoro ancora più entusiasmante. Lo studio mostra per la prima volta l'evoluzione del campo magnetico nella regione dell'orizzonte degli eventi. Mentre il diametro dell'ombra del buco nero rimane costante negli anni - conclude l'insigne astrofisico nativo di Mileto - il campo magnetico varia in maniera significativa e inaspettata , aprendo nuovi scenari e mettendo a dura prova gli attuali modelli teorici». Fondamentali nelle osservazioni del 2021 sono stati due nuovi telescopi (il Kitt Peak in Arizona e il Noema in Francia) che hanno aumentato la sensibilità e la nitidezza delle immagini.

Esse hanno permesso di confrontare il tutto e di dimostrare che tra il 2017 e il 2021 la configurazione di polarizzazione ha invertito direzione. Nello specifico, che nel 2017 i campi magnetici sembravano avvolgersi in un senso , nel 2018 si erano stabilizzati , nel 2021 addirittura invertiti nel senso opposto . Alcune di queste variazioni osservate nella direzione di rotazione della polarizzazione potrebbero essere influenzate non solo dalla struttura magnetica interna, ma anche da effetti esterni , come la presenza di un plasma magnetizzato che agisce da “schermo di Faraday”.