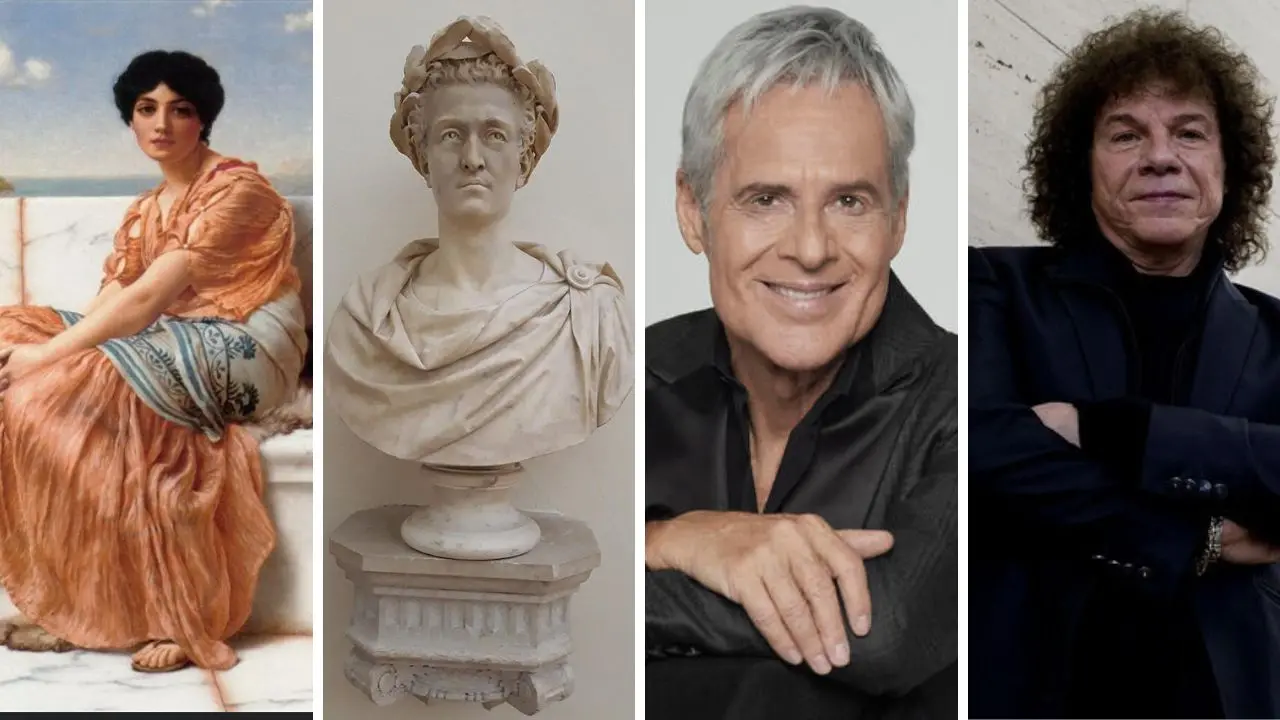

Nonostante le differenze di epoca e stile, condividono un tema comune: l'amore che non conosce fine. Le loro opere trasformano il dolore della perdita in un canto immortale

Tutti gli articoli di Cultura

PHOTO

Esistono parole che sembrano scritte nello stesso istante, nonostante una distanza millenaria. Saffo, tra le più grandi voci poetiche della letteratura greca, che a Lesbo si consuma di desiderio, Catullo, cantore dell'amore universale nella poesia latina, che a Roma si lacera tra amore e odio, Claudio Baglioni che canta la nostalgia degli amori perduti, Riccardo Cocciante che urla la ferita con voce spezzata. Voci apparentemente lontane eppure sorelle: tutte parlano del medesimo nodo: l’amore, il tempo, la fine, e quella strana persistenza del sentimento, che trasforma la perdita in canto.

Saffo: la folgorazione del desiderio

Per Saffo, l’amore è un terremoto interiore, un’esperienza che già porta in sé la sua fine. Ricordiamoci che Saffo è stata autrice di una famosissima lirica, definita la prima lirica d'amore e d'addio della letteratura, si tratta del frammento 31. Saffo, davanti all’amata che sorride accanto a un altro, si strugge, facendo diventare il suo corpo come un campo di battaglia:

“…subito a me il cuore si agita nel petto, / solo che appena ti guardo, e la voce / non mi esce più: / la lingua è spezzata, un fuoco sottile corre sotto la pelle…”.

Il desiderio non è piacere, è malattia, ossessione, è perdita di controllo. L’amore coincide con il dissolversi dell’io, e in quel dissolversi c’è già la fine.

In un frammento più breve, scrive:

“Ti amai, Atthis, un tempo”.

Il passato irrompe come ferita: l’amore non c’è più, ma non è morto, perché il ricordo lo riaccende.

Catullo: la memoria che diventa tormento

Catullo eredita da Saffo la vertigine del desiderio, ma la porta all’estremo, trasformandola in ossessione. Nel celebre Carme 5 tenta di vincere il tempo con i baci:

“Dammi mille baci, poi cento, / poi altri mille, poi ancora cento…”.

L’amore è urgenza di accumulare attimi, come se la quantità potesse fermare il tempo.

Ma presto arriva il rovescio. Nel Carme 85:

“Odio e amo. Perché lo faccia, forse chiedi. / Non lo so, ma sento che accade e mi tormento”.

La fine non libera: l’amore, anche spezzato, continua a possedere il cuore. Nel Carme 76 Catullo prega gli dèi di strappargli via la passione per Lesbia, ma la supplica resta senza risposta. L’amore, quando finisce, non finisce mai del tutto: sopravvive come dolore.

Baglioni: la nostalgia che consola

Claudio Baglioni porta la stessa storia nel cuore del Novecento. L’amore, anche concluso, ritorna come memoria. In E tu come stai:

"Ieri ho ritrovato/ Le tue iniziali nel mio cuore

Non ho più voglia di pensare/ E sono sempre più sbadato/ Tu come stai? (tu come stai?)"

Non c’è odio né rancore, ma un mal d’amore che addolcisce il passato e lo rende presente, struggente.

In "Questo piccolo grande amore", la memoria diventa reliquiario:

“Quella sua maglietta fina, / tanto stretta al punto che immaginavo tutto…”.

Non resta l’amore, resta il dettaglio, che custodisce l’eterno.

Ma Baglioni conosce anche la vertigine della perdita. In Solo:

"non cambiare mai/ e abbi cura di te

della tua vita e del mondo che troverai..."

L'autore desidera che la sua amata stia bene, nonostante l'amore giunto al capolinea, forse; nonostante il tempo, lo spazio, le memorie, la solitudine che gli ha lasciato.

"mentre il fiato si faceva fumo/ mi sembrava di crollare piano piano/ e tu piano piano te ne andavi via/ e chissà se prima o poi/ se tu avrai compreso mai/ se ti sei voltata indietro..."

Qui il mal d’amore si dilata in solitudine esistenziale: la fine dell’altro diventa la fine del mondo.

Cocciante: il grido e la carne

Se Baglioni canta la nostalgia, Cocciante urla la ferita. La sua voce stessa diventa corpo che soffre. In "Era già tutto previsto”, l'amore diventa struggimento totale:

"Era già tutto previsto/ Anche l'uomo che sceglievi/ E il sorriso che gli fai/ Mentre ti sta portando via/ Ho previsto che sarei/ Restato solo in casa mia/ E mi butto sopra il letto

E mi abbraccio il tuo cuscino/ Non ho saputo prevedere/ Solo che però adesso io"

L’amata non assoluto, totalizza l'autore, la fine diventa impensabile. L'addio conduce alla morte.

L’amore non è più corrisposto, vacilla, ma il desiderio resiste, cerca di trattenere in un sogno ciò che la realtà fa scivolare via.

E in Quando finisce un amore, Cocciante mette a nudo il mal d’amore nella sua forma più pura:

“Quando finisce un amore / così com’è finito il mio / senza una ragione né un perché…”.

La domanda non trova risposta, resta solo il vuoto. È Catullo che si reincarna in musica: la ferita è ancora aperta, e non si chiude.

Saffo, Catullo, Baglioni, Cocciante: un unico respiro nel tempo

Nonostante le differenze di tono e di epoca, le quattro voci condividono tratti profondi. Il corpo come luogo del desiderio e del dolore. Saffo trema e arde, Catullo confessa che “si tormenta”, Cocciante urla fino a spezzarsi, Baglioni si affida al dettaglio corporeo (“la maglietta fina...”) per trattenere l’amore. L’esperienza amorosa non è mai astratta: è carne, tremore, respiro. La memoria che non lascia scampo. “Ti amai, Atthis, un tempo”, scrive Saffo; Catullo non smette di ricordare Lesbia anche nell’odio; Baglioni canta incontri improvvisi che riaprono il passato; Cocciante evoca amori finiti senza motivo, che continuano a perseguitarlo. La fine non è oblio, è ritorno incessante.

La voce come unico rifugio. Per tutti, scrivere o cantare è l’unica via di sopravvivenza. I versi di Saffo hanno sfidato i secoli, Catullo ha scolpito la sua ossessione nei carmi, Baglioni trasforma il ricordo in melodia, Cocciante affida alla voce spezzata la verità del dolore. La parola, la poesia, la musica è ciò che resiste al tempo. Saffo canta a chi non la guarda, Catullo scrive a chi lo tradisce, Baglioni interroga chi non gli è più accanto (“E tu come stai?”), Cocciante affronta l’assenza con rabbia (“Bella senz’anima”). Sempre l’altro manca, eppure resta presente come fantasma. Un fantasma tanto amato.

L’impossibilità della fine. In ciascuno, il mal d’amore non si chiude. Saffo continua a ricordare, Catullo continua a tormentarsi, Baglioni continua a interrogare il passato, Cocciante continua a urlare la mancanza. La fine, in realtà, non esiste: l’amore sopravvive, trasformato in parola, canto, memoria. E alla fine, l’eredità comune è una certezza fragile ma invincibile: l’amore non conosce mai la parola fine. Sopravvive nel ricordo, nella ferita, nella melodia, e continua a cantare dentro di noi, anche quando tutto sembra perduto.