Dalla censura di Umberto Bindi all’assassinio (ancora avvolto da zone d’ombra) del poeta e regista, il Paese mostra lo stesso volto ipocrita. Una nazione che si dice libera, ma teme ancora l’eccesso, il desiderio e la verità

Tutti gli articoli di Cultura

PHOTO

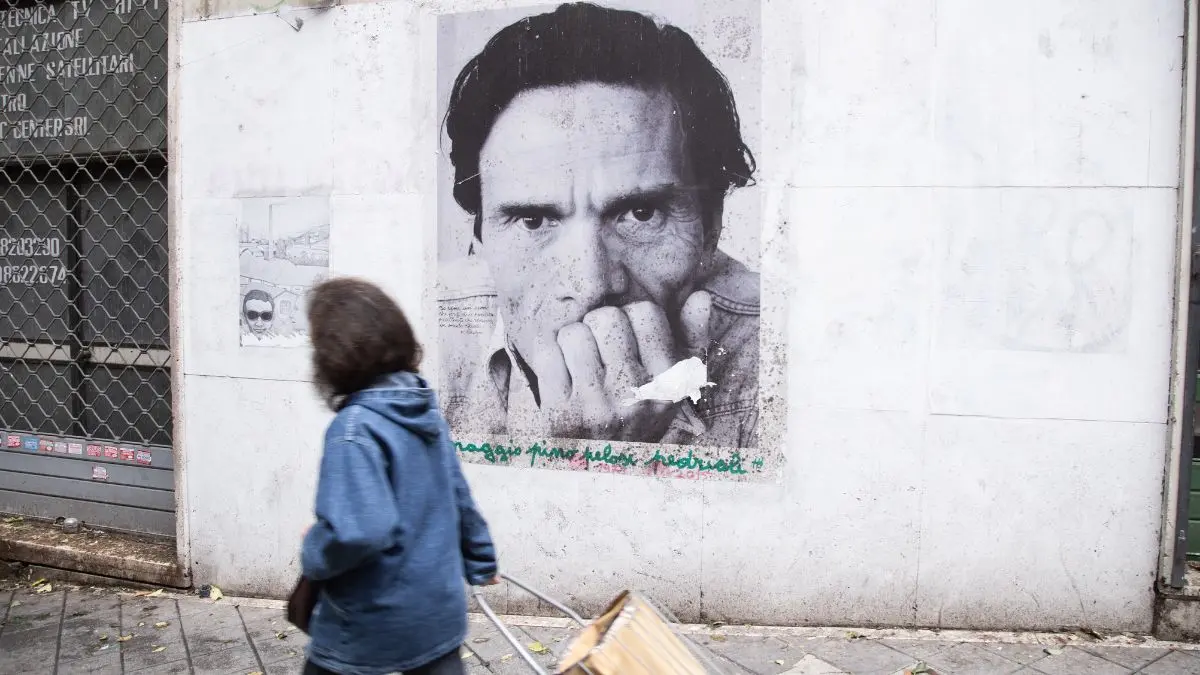

Cinquant’anni dopo la sua morte, il network LaC rende omaggio a Pier Paolo Pasolini con articoli, approfondimenti e speciali Tv. L’appuntamento culminerà il 2 novembre con una giornata intera di memorie e approfondimenti dedicati alla figura e all’eredità del grande intellettuale.

---------------------

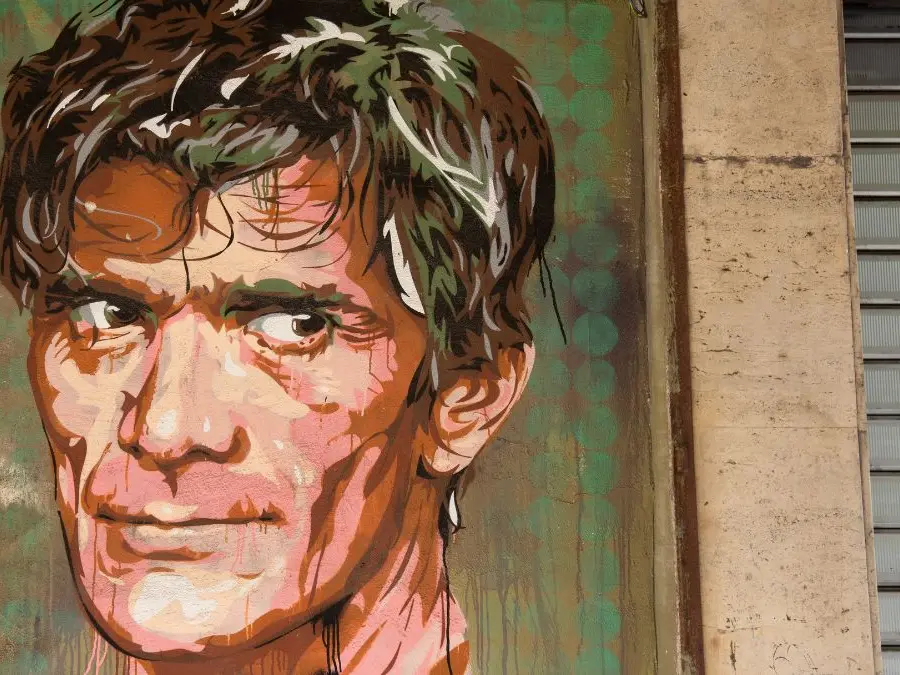

C’è una malattia antica che attraversa la storia italiana, e che nel Novecento ha trovato la sua forma più insinuante: il bigottismo. Quello che veste gli abiti del progresso e parla il linguaggio della ragione. Un bigottismo che si nutre di paura, che si traveste da decenza e da ordine, che non tollera la libertà se questa assume il volto dell’eccesso, dell’erotismo, della verità. È in questa Italia contraddittoria e puritana, cattolica e conformista, che si consuma la vicenda di Pier Paolo Pasolini: l’intellettuale più lucido, più isolato e più odiato del secondo Novecento.

Pasolini è il centro incandescente di questa storia. In lui il bigottismo nazionale trovò il suo bersaglio perfetto: poeta e regista, omosessuale e comunista, egli incarnò tutte le contraddizioni che l’Italia non voleva riconoscere. La sua vita fu un continuo corpo a corpo con la morale comune, un duello tragico tra la libertà dell’artista e la paura collettiva di ogni diversità.

Il puritanesimo travestito da civiltà

Il bigottismo italiano non è mai stato soltanto religioso: è stato morale, sociale, politico. Negli anni '60 e '70 del Novecento, gli anni del boom economico, mentre l’Italia scopriva la televisione, il consumo e la modernità, la sua anima rimaneva prigioniera di un’educazione cattolica che aveva colonizzato le coscienze. La sessualità era ancora un tabù, il corpo una colpa, la diversità una vergogna. Cantanti come Umberto Bindi, musicista di cristallina sensibilità, furono estromessi dal mondo dello spettacolo perché “non allineati” alla morale comune. Il suo volto delicato e la sua omosessualità dichiarata bastarono a renderlo invisibile. È stato escluso dal Festival di Sanremo 1961 semplicemente perché indossava un anello. Umberto Bindi è stato estromesso dalla memoria collettiva.

Ma se Bindi subì la condanna del costume, Pasolini subì quella della storia. La sua figura non fu solo censurata: fu sistematicamente perseguitata. Venne espulso dal Partito Comunista Italiano, per “indegnità morale”, dopo che la sua omosessualità era stata resa pubblica in seguito a una denuncia per “atti osceni in luogo pubblico”.

Il PCI, che pure si presentava come avanguardia dell’emancipazione sociale, non riuscì a sottrarsi a una forma di puritanesimo proletario. Il partito di Togliatti, pur laico e anticliericale, condivideva con la Chiesa cattolica una comune diffidenza verso la libertà sessuale, considerata borghese, decadente, “antisociale”.

Le posizioni del PCI su temi civili come il divorzio o l’omosessualità rivelano questa ambiguità. Fino agli anni Sessanta il partito non sostenne apertamente il divorzio, considerandolo una battaglia secondaria rispetto alla “questione operaia”. Solo con il referendum del 1974 e la legge Fortuna-Baslini si aprì timidamente a una visione più laica. Quanto all’omosessualità, il silenzio fu pressoché assoluto: la questione non era contemplata, e la diversità sessuale restava un argomento “privato”, incompatibile con l’immagine dell’uomo nuovo comunista, disciplinato e moralmente irreprensibile.

In questo contesto Pasolini era una figura intollerabile. Il suo corpo stesso era una sfida al sistema: un corpo desiderante, poetico, provocatorio, scandaloso.

Egli non difese mai l’omosessualità in termini militanti, non si definì mai “omosessuale” in senso politico; ma difese con forza il diritto alla diversità. Nei suoi Scritti corsari (1975) denunciò la nuova forma di omologazione che la società dei consumi stava imponendo: non più quella della morale religiosa, ma quella del benessere e della pubblicità, che produceva “un nuovo fascismo”, un fascismo senza manganello, “più subdolo e più pericoloso”.

Pasolini era convinto che l’Italia, passata dal clericalismo al consumismo, non fosse diventata più libera, ma solo più ipocrita.

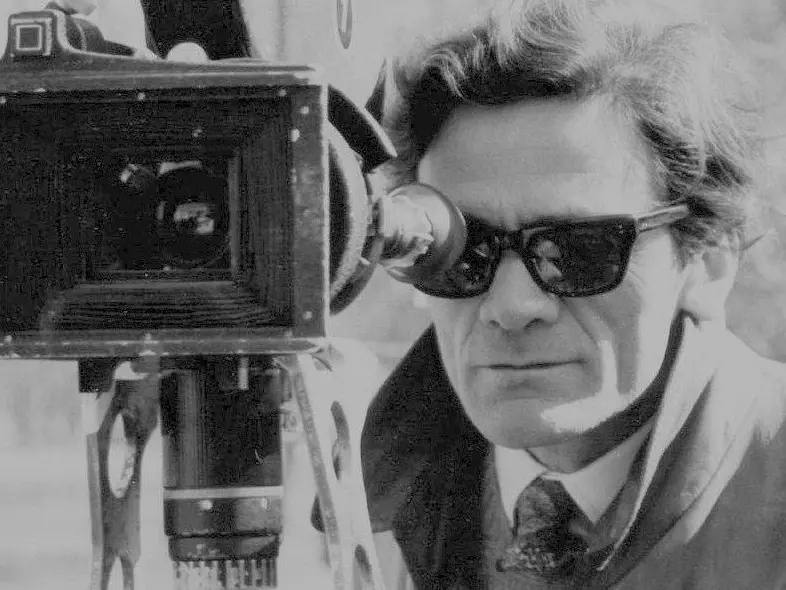

Pasolini fu processato decine di volte. Ogni suo film, ogni suo libro, ogni suo gesto pubblico diventava occasione di scandalo. Accattone (1961) fu accusato di immoralità; Mamma Roma (1962) fu sequestrato; La ricotta (episodio di Ro.Go.Pa.G.) lo portò a un processo per vilipendio alla religione di Stato; Teorema (1968) fu ritenuto osceno; Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975), uscito postumo, divenne il simbolo stesso dell’intolleranza: film proibito, frainteso...

Il suo cinema era il contrario del compromesso: una messa in scena della verità carnale e spirituale dell’uomo. E proprio questa verità era ciò che la società italiana non poteva sopportare.

Pasolini non credeva nel progresso come mito: smascherava la falsità del benessere e la corruzione della libertà ridotta a consumo. Scriveva in una delle sue pagine più note:

“Il vero scandalo è che l’uomo moderno non riesca più a scandalizzarsi.”

Egli stesso divenne lo scandalo, un Cristo laico perseguitato non da un solo potere, ma da tutti i poteri: la Chiesa, lo Stato, la borghesia, persino la sinistra.

Sul piano sociale e umano, Pasolini fu un libertario eretico. Credeva nella sacralità del desiderio come forza conoscitiva, e nell’amore come evento tragico, non come istituzione. Sul divorzio si espresse favorevolmente, vedendovi una forma di emancipazione dall’ipocrisia cattolica, ma non ridusse mai la questione a un fatto giuridico: per lui, l’amore vero era già di per sé sovversivo, perché non poteva essere codificato.

Quanto all’omosessualità, la visse come destino e come ferita, mai come bandiera. “La mia diversità,” scriveva, “non è un vizio ma un segno della mia libertà.” In un’Italia che pretendeva di non vedere, egli scelse di mostrarsi interamente, di esporsi alla luce, e per questo fu condannato.

Un profeta contro l’omologazione

Con gli Scritti corsari (1975) e le Lettere luterane (1976), Pasolini consegnò all’Italia la sua ultima profezia: l’avvento di una nuova barbarie travestita da progresso. Denunciò la televisione come “strumento di acculturazione di massa”, il conformismo linguistico e morale della borghesia e delle classi popolari, la scomparsa delle culture popolari autentiche. In una pagina delle Lettere luterane scriveva che “gli italiani non sono più un popolo, ma una massa”, e che il potere consumista aveva cancellato le identità, riducendo tutti alla stessa mediocrità.

La sua voce fu isolata, ma oggi suona profetica.

A cinquant’anni dalla sua uccisione all’Idroscalo di Ostia, la figura di Pasolini appare come quella di un martire laico della libertà intellettuale. Non fu solo un poeta o un regista, ma un testimone: colui che ha visto ciò che altri non volevano vedere, e lo ha detto.

Il suo assassinio — ancora avvolto da zone d’ombra — è il simbolo di un’Italia che uccide ciò che la mette di fronte a sé stessa. Pasolini pagò il prezzo del suo coraggio: il coraggio di dire la verità in un Paese incapace di sopportarla.

Il bigottismo italiano, da Bindi a Pasolini, non è una reliquia del passato. È un riflesso che ancora vive nei gesti, nel linguaggio, nelle paure collettive.

Pasolini rimane, mezzo secolo dopo, lo scandalo necessario della modernità italiana: la coscienza inquieta di un popolo che, pur proclamandosi libero, teme ancora la verità del corpo, dell’amore, del pensiero.

Il suo martirio non è stato vano: ha costretto l’Italia a guardare il proprio volto deformato dal moralismo, e a riconoscere che non c’è libertà senza disobbedienza, né civiltà senza scandalo.

Pasolini fu davvero, come scrisse Moravia al suo funerale, “un poeta che ha visto troppo”.

E forse, proprio per questo, continua ancora oggi a farci paura.