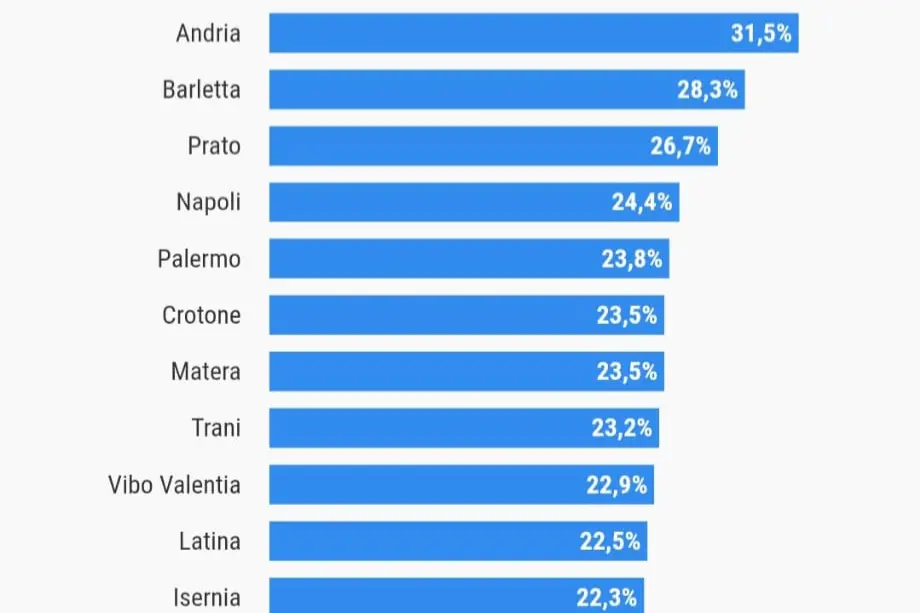

Secondo Openpolis, Vibo, Crotone, Reggio e Catanzaro sono tra le città in cui il fenomeno è più preoccupante nei nuclei familiari con bambini piccoli. Il demografo Giovanni Durante spiega: «Il nodo è la disuguaglianza territoriale, servono politiche integrate e infrastrutture sociali reali»

Tutti gli articoli di Economia e lavoro

PHOTO

Openpolis fotografa una situazione che, per la Calabria, appare allarmante: città come Vibo Valentia, Crotone, Reggio Calabria e Catanzaro figurano ai primi posti per incidenza di famiglie monoreddito con bambini piccoli.

Questo fenomeno, lungi dall’essere un semplice indicatore statistico, riflette criticità profonde nei sistemi locali del lavoro, nei servizi di welfare e nelle politiche di sostegno alla genitorialità.

A partire da questi dati, abbiamo intervistato, con cinque domande di carattere tecnico, il demografo dottor Giovanni Durante, per approfondire le cause, le responsabilità e le possibili strategie di intervento utili a ridurre la vulnerabilità economica delle giovani famiglie calabresi.

Dottor Durante, i dati evidenziano che Vibo Valentia e Crotone figurano tra i primi dieci capoluoghi italiani per incidenza di famiglie monoreddito con figli di età inferiore ai sei anni. Quali fattori strutturali, economici o demografici possono spiegare una simile concentrazione?

«Innanzitutto cominciamo col dire che purtroppo l’Italia continua ad essere un Paese in cui prevalgono le famiglie monoreddito, dato che le famiglie con due o più occupati, al momento della pandemia da Covid-19, rappresentavano solo il 44,6% del totale delle famiglie della penisola. Un dato, questo, conseguenza soprattutto del basso tasso di occupazione femminile (53% a gennaio 2024, mentre quello maschile tocca il 70,5%), ostacolato non solo da una domanda di lavoro insufficiente ma anche dalle difficoltà che le donne con carichi familiari hanno nel conciliare famiglia e lavoro, specialmente se hanno più figli, in assenza di servizi adeguati. Difficoltà che aumentano se le donne hanno una bassa qualifica.

È interessante poi notare che alcuni studi – come quello della sociologa Chiara Saraceno – hanno evidenziato come siano soprattutto le coppie con figli più piccoli a mostrare una maggiore asimmetria di genere nell’occupazione e quindi un divario maggiore rispetto a quelle senza figli conviventi, poiché in quest’ultime risultano occupati il 46% di entrambi i componenti della coppia, a fronte di un tasso di occupazione del 29% che si registra invece nelle coppie con figli conviventi.

Su questo quadro complessivo nazionale si innesta poi il divario territoriale, dal momento che da un lato, se la quota di coppie con entrambi i partner occupati si attesta al 55,4% nel Nord Italia, tale percentuale scende al 26,4% nelle regioni meridionali; e dall’altro, se nel Nord ben il 65,3% delle famiglie con figli ha due o più occupati, questa percentuale si riduce a poco più di un terzo nel Sud Italia».

In contesti territoriali caratterizzati da alta disoccupazione e bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro, quali misure ritiene più efficaci per incentivare la pluri-occupazione familiare e sostenere l’occupazione genitoriale, in particolare quella delle madri?

«Anche in questo campo abbiamo molti esempi edificanti che ci vengono dagli altri Paesi occidentali. Ma sarebbe auspicabile che tali interventi fossero racchiusi in un unico “pacchetto”.

Si dovrebbe innanzitutto promuovere la cosiddetta parità salariale tra uomo e donna (si badi che nel nostro Paese la differenza salariale annuale complessiva – “gender overall earnings gap” – tra uomo e donna arriva al 43%, mentre la media europea è del 15%).

Si dovrebbero promuovere maggiori sgravi contributivi per le imprese o i datori di lavoro che assumono donne, così come si potrebbe istituire un fondo di sostegno per l’imprenditoria femminile. Altre strategie potrebbero comprendere l’offerta di congedi parentali più flessibili e, naturalmente, il varo di un serio piano nazionale per i servizi della prima infanzia. Solo per fare degli esempi».

La prevalenza di città del Mezzogiorno in questa graduatoria suggerisce un divario territoriale ancora marcato. A suo giudizio, quali limiti delle politiche di coesione e delle misure di welfare territoriale emergono da questi dati?

«Ma guardi, mi verrebbe innanzitutto da dire che mi sembra quasi del tutto assente una vera e propria politica di coesione territoriale degna di tale nome.

In Francia, ad esempio, è stata istituita un’Agenzia nazionale per la coesione territoriale, che da noi esisteva ed è invece stata soppressa, divenendo un semplice dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sta inoltre entrando nel vivo il dibattito sulle politiche di coesione europee post-2027 (quando scadrà l’attuale programmazione). La proposta della Commissione europea, attesa entro la fine dell’anno, si intreccia con il dibattito sull’eredità di Next Generation EU e, in particolare, del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) e quindi con i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza.

Ebbene, tra gli scenari possibili vi è quello che vedrebbe la politica di coesione così come esistita finora trasformata secondo il paradigma dell’RRF, e questo comporterebbe una centralizzazione a livello nazionale delle fasi di definizione, programmazione e implementazione stessa degli interventi, a discapito dell’approccio territoriale place-based. Approccio nuovo che andrebbe quindi ponderato molto bene e che sta spingendo molte regioni a mobilitarsi per riaffermare la centralità del loro ruolo nella politica di coesione».

Alla luce della limitata capacità di spesa degli enti locali, quali strategie di governance o di programmazione integrata potrebbero essere adottate dai comuni per ridurre la dipendenza da un solo reddito familiare e promuovere modelli di resilienza socioeconomica?

«Cominciamo innanzitutto col dire che anche qui ogni possibile intervento si scontra con l’enorme divario territoriale esistente. Perché, se prendiamo i dati della Fondazione IFEL, notiamo subito che, a fronte di una media di spesa nel sociale di 160 euro per abitante, i comuni del Centro-Nord (150 euro a persona) spendono quasi il doppio di quelli del Mezzogiorno (80 euro a persona).

Divari territoriali che appaiono strutturali, con un Nord sempre al di sopra del resto del Paese, un Centro che insegue e un Mezzogiorno perennemente in affanno. E la situazione, già grave, si fa drammatica quando scendiamo a livello regionale, poiché in Calabria la spesa sociale per abitante è di appena 24 euro, molto inferiore persino a quella di altre regioni meridionali come la Campania (55 euro per abitante), la Puglia (77 euro per abitante) o la Sicilia (80 euro per abitante).

Servono quindi maggiori risorse in primo luogo, ma bisognerebbe anche ridurre l’eccessiva frammentazione di una regione con ben 404 comuni».

In che misura la carenza di infrastrutture sociali – come asili nido, servizi educativi integrativi e politiche di conciliazione tra vita e lavoro – incide sulla tendenza al monoreddito e sulla vulnerabilità delle famiglie con minori?

«Incidono moltissimo, a mio modesto parere. Prendiamo ad esempio gli asili nido. Questi hanno tutta una serie di capacità strategiche, in quanto aiutano le donne a mantenere il loro posto di lavoro, incentivano la socialità dei bambini e delle bambine, e tutti gli studi concordano nell’affermare che tra i maggiori fattori di rischio per far scivolare una famiglia verso la povertà ci sono proprio l’avere un reddito monogenitoriale e la presenza di uno o più bebè in famiglia.

Alla luce di questi dati è facile capire perché gli asili nido siano un servizio prezioso. Eppure, nonostante la copertura di posti in assoluto si attesti oggi al 30%, il numero di posti disponibili in rapporto al numero dei bambini è però rimasto stabile intorno ai 350.000 posti autorizzati, per via del calo della natalità.

Senza contare poi l’enorme divario territoriale esistente, che vede la Calabria con 15,6 posti ogni 100 bambini, a fronte dei 46,5 dell’Umbria o – se si limita il raffronto ai soli capoluoghi di provincia – i 22,8 posti di Vibo a fronte dei 48,8 posti di Mantova».