Sorta negli anni ’60 come cuore produttivo della Sibaritide, racconta l’evoluzione dell’agricoltura calabrese: dalle lotte contadine e la Cassa per il Mezzogiorno al rilancio odierno grazie all’impegno dell’imprenditore Antonio Nicoletti

Tutti gli articoli di Economia e lavoro

PHOTO

A circa 150 metri dalla Torre del Ferro o “A Turra i Fierri” , una torre fortificata del XVI secolo per difendersi dalle incursioni dei turchi situata nella frazione di Thurio del comune di Corigliano-Rossano (Cosenza), sorge una grande centrale ortofrutticola, testimonianza tangibile della stagione della rinascita agricola calabrese del dopoguerra.

Questa struttura, costruita agli inizi degli anni ’60, fu per anni il cuore pulsante della lavorazione e commercializzazione degli agrumi del territorio, prima di essere abbandonata e, più recentemente, recuperata grazie all’iniziativa dell’imprenditore locale Antonio Nicoletti, deciso a restituirle la fama e lo splendore di un tempo.

Si tratta della centrale ortofrutticola della Coras, una cooperativa fondata nel 1963 da assegnatari dell’Ente Sila, piccoli produttori agricoli riuniti in una struttura composta da undici cooperative. Tuttavia, l’attività della Coras poté avviarsi soltanto nel 1970, sette anni dopo la sua costituzione, poiché lo stabilimento fu completato solo nel novembre di quell’anno.

Ma chi costruì queste imponenti strutture, sorte su un territorio un tempo appartenuto all’antica Thurii, la città della Magna Grecia nata dalle rovine di Sybaris – oggi parte del comune di Corigliano-Rossano e rinomato per le clementine di Calabria? La centrale fu realizzata dal Consorzio di Bonifica Destra del Crati, che tuttavia, dopo la costruzione, si rese conto che la realizzazione di una centrale ortofrutticola non rientrava nei propri fini istituzionali.

Fu così che la struttura venne ceduta immediatamente all’Esac (Ente per lo sviluppo agricolo calabrese), il quale subentrò al Consorzio nel pagamento delle rate del mutuo concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno. La scelta del luogo non fu casuale: Thurio sorge in una delle pianure più fertili della Calabria, dove già dagli anni ’50 si coltivavano con successo agrumi di eccellente qualità, tra cui le famose clementine.

Per comprendere appieno la nascita della Coras e la sua importanza nel tessuto socio economico calabrese, è necessario un inciso sugli assegnatari dell’Ente Sila. Essi erano contadini che, in seguito alle leggi di riforma agraria del dopoguerra, ricevevano in assegnazione terre espropriate ai grandi proprietari, divenendo così piccoli proprietari terrieri. L’obiettivo era quello di superare il sistema latifondistico e promuovere una nuova classe di imprenditori agricoli, restituendo dignità e indipendenza alle popolazioni rurali.

Il punto di svolta fu rappresentato dai tragici fatti di Melissa del 29 ottobre 1949, quando lo scontro tra contadini e forze dell’ordine per l’occupazione delle terre mise in luce l’urgenza di una riforma. Pochi mesi dopo, il governo De Gasperi approvò la legge 12 maggio 1950, n. 230, conosciuta come Legge Sila, che anticipò la riforma agraria nazionale. Essa mirava a valorizzare l’altopiano della Sila e i territori ionici cosentini, caratterizzati da latifondi, disoccupazione e arretratezza socio-economica, ma anche da una forte coscienza politica e da un vivace movimento contadino.

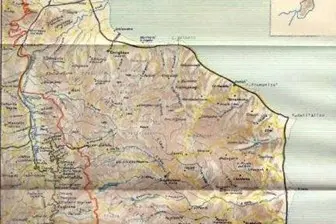

L’attuazione della legge fu affidata all’Ovs (Opera di valorizzazione della Sila), istituita nel 1947 e incaricata di espropriare le proprietà superiori ai 300 ettari e di redistribuirle ai contadini senza terra. L’Ente Sila intervenne in 102 comuni del Comprensorio di riforma Silano-Crotonese tra cui come si evince dalla cartina anche alcuni comuni dei territori ionici cosentini, avviando le operazioni di esproprio e assegnazione in 87 di essi.

Fu proprio grazie a questo processo di redistribuzione che nacquero nuove cooperative agricole e piccole aziende familiari, come quella che avrebbe poi dato vita alla Coras.

Dietro la costruzione della centrale ortofrutticola di Thurio – e di molte altre opere simili – vi era il sostegno della Cassa per il Mezzogiorno, istituita nel 1950 dal governo De Gasperi. Si trattava di un ente pubblico straordinario, sostenuto anche dalla Banca Mondiale, con l’obiettivo di colmare il divario economico tra Nord e Sud e risolvere la cosiddetta questione meridionale. La Cassa finanziò grandi infrastrutture – dighe, porti (come quello di Gioia Tauro), strade e reti irrigue – e sostenne anche l’industrializzazione agricola attraverso progetti come quello della Coras.

Negli anni successivi, però, la Cassa perse slancio e coerenza, rallentata da problemi di gestione, lentezza burocratica e opere incompiute. Le difficoltà accumulatesi portarono infine alla sua soppressione nel 1984, con il trasferimento delle sue funzioni all’Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno, che non riuscì mai a replicarne la portata iniziale. Già alla fine degli anni Sessanta, tuttavia, non mancavano riflessioni e proposte per rilanciare l’azione dello Stato nel Mezzogiorno, tra cui la necessità di creare sostegni idonei a sostenere iniziative locali come le finanziarie. Il 22/10/1968 l’allora Ministro dei Lavori Pubblici Giacomo Mancini, facente parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, richiese documenti riguardanti due finanziarie: la Sme (Società meridionale finanziaria per azioni), facente parte del gruppo Iri e la Finam (Finanziaria agricola del Mezzogiorno).

A quanto pare dalle relazioni inviategli scaturì che quest’ultime avessero fatto poca cosa per il rilancio del Mezzogiorno, soprattutto la Sme nonostante tutti i soldi ricevuti come indennizzo in seguito alla nazionalizzazione dei suoi impianti di produzione di energia elettrica nel sud Italia (Archivio storico Senato della Repubblica).

Non è un caso che la centrale Coras sorga in un luogo come Thurio, un territorio intriso di storia e memoria. Fondata nel V secolo a.C. come colonia e alleata di Atene, Thurii adottò inizialmente un sistema politico democratico, ispirato al modello ateniese, prima di attraversare una breve parentesi oligarchica dominata dai grandi proprietari terrieri.

A distanza di oltre duemila anni, il destino di questa terra sembra essersi ripetuto in forma diversa: dalla concentrazione dei latifondi all’emancipazione contadina, fino alla nascita di cooperative e imprese agricole moderne.

Ritornando alla nostra storia, nel Consiglio di Amministrazione della Coras, costituita da alcune cooperative di base con 70–80 soci, l’Esac aveva preteso di insediare un proprio rappresentante, che ufficialmente doveva fungere da garante sull’utilizzazione delle strutture realizzate, ma che in realtà agiva come amministratore delegato e coordinatore della struttura. Il prodotto lavorato veniva distribuito dall’Agrumaria Calabra, una società appartenente allo stesso Ente di Sviluppo e che a sua volta faceva capo alla Finam (Finanziaria agricola meridionale del Ministero dell’Agricoltura), ), di cui lo stesso Ministro Giacomo Mancini divenuto nel 1974 Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, pochi anni prima, aveva chiesto un rendiconto sull’attività nel Mezzogiorno d’Italia.

La gestione della Coras tra il 1970 e il 1979 fu fallimentare, gravata da una serie di costi fissi che incidevano sulla remunerazione, più bassa rispetto a quella che il singolo produttore otteneva sul libero mercato. Per questo motivo molti preferivano vendere “sulla pianta”. Nel 1977–78 la Coras chiuse i battenti, nel senso che non lavorò neppure un kilo di prodotto.

La cooperativa, gestita da strutture pubbliche, non fu in grado di conquistare la fiducia dei singoli soci, spesso scettici nei confronti della cooperazione. Molti preferirono affidarsi a canali di vendita già sperimentati, che garantivano un seppur modesto guadagno.

Nella campagna 1978–79 tredici produttori, con circa 150 ettari di agrumeti, decisero di continuare l’esperienza, nella quale l’Esac manteneva ancora un rappresentante. Non avendo esperienza, si rivolsero a un direttore commerciale esterno, che nella campagna successiva fu sostituito dallo stesso presidente della Coras, Luigi Benincasa, detto “Giggino”.

Da questo momento in poi la Coras conquistò gran parte della grande distribuzione: il 40% degli agrumi consumati in Emilia Romagna e in Lombardia portava il marchio Coras. La base sociale crebbe: nel 1985 raggiunse 60 soci, poi 120, per un totale di 1200 ettari completamente agrumetati. Nel 1989 la Coras entrò a far parte della Sibarit, un’associazione di produttori ortofrutticoli e agrumari riconosciuta con decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.

Nella campagna 1990–91 la Coras produsse 55.000 quintali di clementine e 120.000 di arance, con un fatturato di circa 13 miliardi di lire. Lo stabilimento aveva una capacità di lavorazione di circa 2.440 quintali /giorno di prodotto finito – lavato, incerato, calibrato e confezionato per la grande distribuzione (Antonio Schiavelli).

La CORAS fu promotrice di un consorzio per la tutela del marchio delle Clementine di Sibari, sentendo la necessità di salvaguardare un nome spesso utilizzato impropriamente per prodotti di qualità inferiore provenienti dal Lametino e da Rosarno. Nel 1992–93 ai soci furono liquidate le clementine a 1.200 lire al chilo, con una redditività per ettaro di circa 35-40 milioni di lire (Antonio Schiavelli).

A Luigi Benincasa, scomparso negli anni 1991–1992, successero per brevi periodi l’avv. De Novellis, il dott. Chiappelli, e successivamente l’avv. Angelo Sammarro, fino alla chiusura definitiva per fallimento avvenuta negli anni 1995–1996.

Già nel 1994 si manifestarono le prime avvisaglie del lento declino. L’attuale consiglio di amministrazione della Coras, a seguito delle numerose difficoltà in cui versava l’intero comparto agricolo calabrese, costituì al proprio interno un’altra cooperativa, la Coras Servive, alla quale fu appaltato il ciclo di lavorazione degli agrumi. I soci della nuova cooperativa furono individuati tra gli stessi lavoratori della Coras, con l’esclusione tuttavia di 27 unità lavorative, escluse perché non coinvolte nell’operazione o perché non aderirono, rifiutando le peggiori condizioni salariali e previdenziali proposte.

La deputata del Pds Maria Simona Dalla Chiesa Curti, di Corigliano, il 15 dicembre 1994, presentò un’interrogazione parlamentare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per conoscere quali iniziative intendesse assumere al fine di evitare che, in una realtà a grave rischio occupazionale come quella calabrese, la costituzione di cooperative con caratteristiche simili a quelle della Cora service potesse rappresentare un’occasione per aggirare precisi obblighi sindacali e previdenziali, privando così i lavoratori dei diritti fondamentali faticosamente conquistati.

Nel 1996 i soci proprietari della centrale ortofrutticola crearono una nuova società “La Commerciale Thurio” di cui Salvi di Ferrara aveva una consistente quota. Il prodotto veniva conferito alla Coras natura più e commercializzato tramite la struttura commerciale del gruppo Salvi di Ferrara, il CJO (Consozio jonico ortofrutticoltori Soc. Coop.) con sede prima in Basilicata e poi in Campania ad Eboli.

La centrale ortofrutticola di Thurio, purtroppo, tra il 2011 e il 2019 funzionò soltanto come centro di raccolta e sede per la campionatura, destinato a convogliare il prodotto verso le centrali ortofrutticole dell’Unacoa del gruppo Salvi, con sede a Battipaglia. Tale ridimensionamento fu conseguenza del sequestro della struttura da parte dei Nas, poiché risultava priva dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza richiesti dalle nuove normative in materia di manipolazione dei prodotti ortofrutticoli.

Fu la fine di una struttura che per decenni aveva rappresentato il cuore pulsante dell’agrumicoltura della zona. Nel 2022 i soci proprietari (Commerciale Thurio) hanno venduto la struttura all’attuale imprenditore Antonio Nicoletti che, insieme ai figli, ha recuperato parte delle strutture per la lavorazione degli agrumi.

Così, tra le fertili pianure dove un tempo prosperavano le antiche città della Magna Grecia, la centrale ortofrutticola della Coras di Thurio rimane oggi un simbolo concreto della trasformazione sociale, economica e culturale della Calabria del Novecento – un ponte tra la memoria storica e la rinascita produttiva di un territorio che ha saputo reinventarsi.