Tra rinunce, aule sovraffollate e nuove spese per le famiglie, il semestre di valutazione mostra tutti i suoi limiti. Senza programmazione e condizioni di lavoro dignitose, il Servizio sanitario rischia di svuotarsi di medici specializzati e infermieri

Tutti gli articoli di Sanità

PHOTO

Non per dire che ve l’avevamo detto, ma ve l’avevamo detto. Quando la ministra Bernini ha presentato la sua riforma dell’accesso a Medicina, l’entusiasmo mediatico ha superato la capacità di analisi. Accesso libero, semestre di valutazione, inclusività: parole che suonavano bene, ma che hanno nascosto problemi già prevedibili e oggi purtroppo confermati dai fatti. A distanza di pochi mesi, i dati e le testimonianze raccolte raccontano una realtà fatta di disillusione, confusione e sprechi.

Il grande equivoco: accesso libero o illusione?

Un recente articolo di Repubblica ha fotografato la situazione sul campo: centinaia di studenti, solo alla Federico II di Napoli, hanno rinunciato al semestre di selezione. Molti avevano interpretato la riforma come l’abolizione del numero chiuso, credendo di poter accedere liberamente al corso di laurea. Quando hanno scoperto che la selezione era solo rimandata e che per iscriversi serviva versare 250 euro senza garanzie, hanno scelto di non proseguire. In pratica, non solo non si è eliminato il business dei costosi corsi privati, ma si è creata una nuova tassa occulta per famiglie e studenti. E, come ha raccontato Giovanni Esposito, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II, «non siamo riusciti a raggiungere il primo degli obiettivi prefissati: evitare che le famiglie spendessero soldi invano».

La riforma, insomma, ha già fallito nella sua promessa principale.

Le criticità strutturali della riforma

Dall’analisi del documento Make Test di Medicina Great Again del Comitato Domani in Salute (e in collaborazione con enti e sindacati come la FONDAZIONE GIMBE e ANAAO ASSOMED) emergono criticità gravi e strutturali:

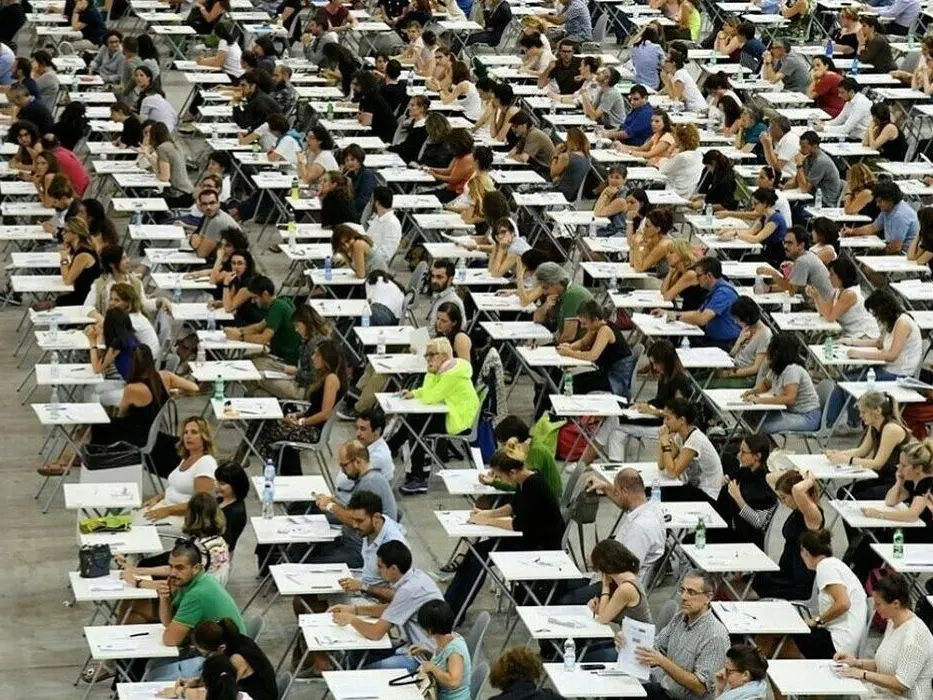

- Sovraffollamento iniziale: l’accesso libero al primo semestre ha generato aule sovraccariche e risorse didattiche insufficienti. Molti atenei non dispongono di docenti, spazi o laboratori per sostenere l’ondata di iscrizioni.

- Stress amplificato: la selezione non è stata abolita, ma semplicemente spostata più avanti. Lo studente vive così sei mesi in bilico, accumulando esami, valutazioni e un test finale che decide tutto. Non è inclusività, ma ansia istituzionalizzata.

- Favoritismi e discrezionalità: legare la selezione ai voti degli esami intermedi significa affidarsi a valutazioni spesso eterogenee, con il rischio di disparità e favoritismi. Non tutti i corsi e i docenti applicano criteri uniformi, creando ulteriori ingiustizie.

- Abbandoni e sprechi: tanti studenti, attratti dall’illusione di un accesso libero, si iscrivono comunque, salvo poi abbandonare dopo pochi mesi. Questo genera uno spreco enorme di risorse pubbliche e personali.

L’errore di fondo: confondere quantità e qualità

Il nodo vero è che il sistema sanitario italiano non soffre di una generica carenza di medici, ma di specialisti in settori critici: pronto soccorso, anestesia, pediatria. A questo si aggiunge la drammatica mancanza di infermieri, pilastro dimenticato del nostro sistema sanitario. Continuare a gonfiare i numeri di ingresso a Medicina senza una programmazione accurata significa formare un esercito di medici generalisti senza prospettive chiare, mentre i reparti di emergenza collassano e gli infermieri emigrano all’estero.

Secondo le stime contenute nel rapporto, tra il 2023 e il 2032 l’Italia produrrà circa 141.000 nuovi medici a fronte di un fabbisogno di 109.000. Si tratta di 32.000 professionisti in eccesso, formati a spese dello Stato (con un costo fino a 200.000 euro per ciascuno). Un esercito di giovani che, finiti gli studi, troveranno spesso spazio solo all’estero o nel privato, trasformando la formazione finanziata con soldi pubblici in un regalo a sistemi sanitari di altri Paesi.

Le conseguenze sul sistema

Le contraddizioni della riforma si ripercuotono direttamente sui cittadini e sulla sostenibilità del sistema:

- Liste d’attesa più lunghe: senza specialisti e senza infermieri adeguati, aumentano i tempi per visite ed esami. Più studenti al primo anno non significano più medici nei pronto soccorso.

- Disparità territoriali: le regioni più deboli, come la Calabria, non hanno infrastrutture né docenti sufficienti per reggere l’aumento di iscritti. Il rischio è ampliare i divari Nord-Sud.

- Privatizzazione strisciante: l’insoddisfazione dei giovani medici e la fuga verso il settore privato rischiano di svuotare ulteriormente il Servizio Sanitario Nazionale, favorendo logiche di mercato al posto del diritto alla salute.

Parlo ogni settimana con studenti ma anche con specializzandi di tutti i reparti, soprattutto quelli “spina dorsale” come emergenza-urgenza, anestesia, medicina interna, psichiatria, e quasi tutti mi dicono la stessa cosa: non è (solo) l’incentivo economico a mancare, è l’incentivo delle condizioni di lavoro. Turni infiniti, organici scoperti, burocrazia che toglie tempo di cura, tutela legale incerta, spazi inadeguati, poca supervisione reale: così non si resta.

E, oltre alle storie, ci sono i numeri: Ministero della Salute e Conferenza Stato-Regioni parlano di 20.000 laureati necessari (mobilità compresa); il MUR ne bandisce 24.000: +4.000. Se anche solo una parte di questi si trasformasse in contratti di specializzazione, con un costo medio di formazione stimato attorno ai 200.000 € per medico, parliamo potenzialmente di 800 milioni di euro: soldi che rischiano di non tradursi in servizi se non correggiamo il collo di bottiglia vero: le condizioni di lavoro (e la coerenza tra lauree, borse e fabbisogni reali).

Se a questo si somma la paura in corsia avremo tanti, troppi operatori che temendo aggressioni da parte di familiari stressati e di cittadini privi di una reale consapevolezza della situazione abbandoneranno; servono presìdi di sicurezza, educazione al pronto soccorso, informazione trasparente sulle attese e mediazione in triage. Ricordiamo che siamo, insieme a Messico e Polonia, gli unici Paesi al mondo a non avere la Depenalizzazione dell’atto medico.

Questa non è una questione di categoria: riguarda ciascuno di noi.

Perché se la sanità è pubblica, il pubblico siamo noi, i nostri genitori, i nostri figli: o rimettiamo al centro dignità, sicurezza e qualità del lavoro di chi cura, oppure il conto, in errori, in tempo perso, in sfiducia, lo paga il Paese.

Il paragone internazionale: il mito francese

La riforma Bernini si ispira al modello francese, ma è davvero un modello virtuoso? In Francia il sistema è stato ribattezzato “macelleria didattica”: centinaia di studenti iscritti, pochissimi ammessi alla fine, una selezione brutale che ha generato stress, abbandoni e disuguaglianze. Non a caso il presidente Macron lo ha definito «obsoleto e ingiusto», avviando un percorso di superamento. Perché allora importare un modello già bocciato altrove? Perché ripetere errori che altri Paesi stanno cercando di correggere?

Le proposte alternative esistono

Le alternative ci sono e sono realistiche, ma richiedono volontà politica e programmazione seria:

- Programmazione a lungo termine: calcolare i fabbisogni di medici e infermieri specializzazione per specializzazione, prevedendo scenari a 10-15 anni, invece di rincorrere l’emergenza.

- Potenziare le specializzazioni in crisi: rendere più attrattive discipline come l’emergenza-urgenza, con stipendi adeguati, meno contenziosi legali e condizioni di lavoro più sostenibili.

- Investire sugli infermieri: oggi il rapporto in Italia è di 2 infermieri per ogni medico, contro una media europea di 3 a 1. Senza riequilibrare questo dato, nessuna riforma reggerà.

- Corsi pubblici gratuiti di preparazione: per abbattere il mercato privato dei corsi e garantire pari opportunità, evitando che il reddito familiare decida chi può davvero aspirare a Medicina.

- Maggior dialogo con gli atenei e le regioni: per modulare l’offerta formativa in base alle reali capacità di accoglienza e alle esigenze territoriali.

La riforma Bernini nasceva con la promessa di inclusività e giustizia sociale, ma si sta rivelando l’ennesimo specchietto per le allodole. Ha creato confusione negli studenti, nuove spese per le famiglie, illusioni di accesso libero e un sistema ancora più ingiusto. Non basta aprire le porte se poi, alla fine del corridoio, c’è un muro. La formazione dei medici italiani merita programmazione, serietà e rispetto: perché dalla qualità di queste scelte dipende non solo il futuro dei giovani studenti, ma la salute di tutti i cittadini.