Mobilità sanitaria alle stelle, Lea inadempienti, disavanzi cronici e un sistema di emergenza fragile: cosa dicono i dati e perché il 2025 rischia di peggiorare una situazione giù molto precaria

Tutti gli articoli di Sanità

PHOTO

Inizia oggi un viaggio di LaC News24 tra i temi di grande attualità in Calabria. Per affrontarli di affideremo al contributo di Domenico Marino, docente di Politica economica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. La prima tappa è dedicata alla sanità. Seguiranno lavoro, sviluppo e innovazione.

L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un’analisi strutturale della sanità calabrese negli ultimi 5 anni. Si analizzeranno in particolare 4 aspetti rilevanti del sistema sanitario regionale: la mobilità sanitaria, il disavanzo sanitario, il gap dei LEA e il sistema dell’emergenza-urgenza.

La mobilità sanitaria

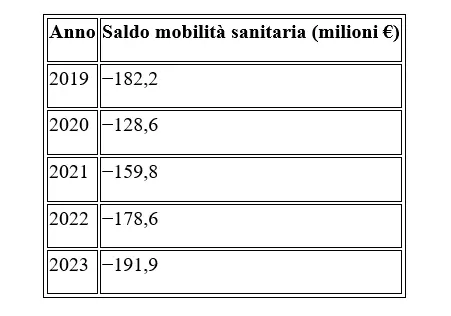

Quello della mobilità sanitaria è un problema importante della sanità calabrese. Negli ultimi anni la Calabria ha continuato a registrare un saldo fortemente negativo nella mobilità sanitaria interregionale, confermandosi tra le regioni con la maggiore difficoltà a trattenere i propri pazienti all’interno del sistema sanitario regionale. La mobilità sanitaria misura lo spostamento dei cittadini che si rivolgono a strutture di altre regioni per ricevere prestazioni di ricovero o ambulatoriali, generando un saldo economico dato dalla differenza tra quanto la regione incassa per prestazioni erogate a cittadini di altre regioni e quanto deve corrispondere per le cure erogate ai propri residenti fuori regione. La tabella che segue riporta l’andamento del saldo economico della Calabria nel periodo 2019–2023, espresso in milioni di euro:

Dall’analisi dei dati si evidenzia un miglioramento solo apparente nel 2020, anno in cui la pandemia ha ridotto drasticamente gli spostamenti e dunque anche la mobilità sanitaria, mentre dal 2021 il saldo è tornato a peggiorare fino a raggiungere nel 2023 quasi 192 milioni di euro di disavanzo. Questo dato conferma come la Calabria abbia una capacità di risposta interna limitata, come evidenziato dall’Indice di Soddisfazione della Domanda Interna, che nel 2023 si attesta a 0,81, valore che indica una copertura insufficiente della domanda di salute all’interno della regione. Le radici della migrazione sanitaria dalla Calabria verso altre regioni affondano nella percezione e nella realtà di un’offerta sanitaria locale spesso insufficiente, in particolare dal punto di vista clinico e gestionale. La carenza di posti letto e la limitata qualità dei servizi, soprattutto nelle aree specialistiche, spingono molte persone a cercare cure altrove, in strutture percepite come più affidabili o più attrezzate.

Nel contesto oncologico il quadro è ancora più preoccupante: la mobilità oncologica a lungo raggio raggiunge percentuali elevatissime, con quasi la metà dei malati che si sposta fuori regione per ricevere cure adeguate. Questo fenomeno è spiegato dalla mancanza di adeguati servizi di prevenzione e di terapia oncologica nel territorio, oltre che da liste d’attesa molto lunghe, aggravate da una spesa sanitaria pubblica per abitante sensibilmente inferiore alla media nazionale. Una delle principali motivazioni che induce i cittadini a spostarsi è la difficoltà ad accedere alle prestazioni in tempi ragionevoli o in strutture con adeguata preparazione specialistica.

Molti calabresi cercano quindi ospedali che garantiscano tempi di attesa più rapidi, una migliore esperienza di cura e riscontri clinici più rassicuranti. Il sistema sanitario calabrese soffre di una forte carenza strutturale e di governance, nonostante la presenza di alcune eccellenze locali, tanto che ancora oggi oltre un quarto dei residenti si fa curare fuori regione. In parte questo fenomeno è accentuato anche da problemi di comunicazione: spesso le comunità non sono pienamente consapevoli delle risorse che esistono in loco, oppure non ritengono affidabile il sistema locale, preferendo i grandi centri esterni.

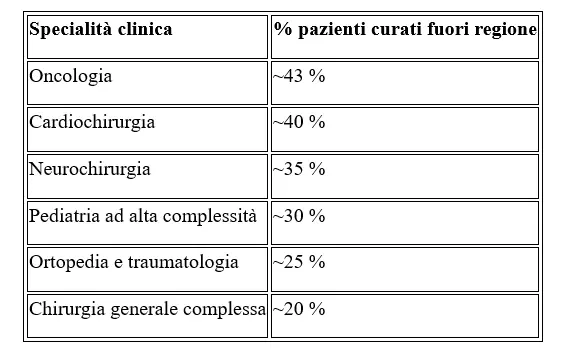

Le aree cliniche maggiormente interessate dalla mobilità passiva della Calabria sono riportate nella tabella seguente, con una stima della percentuale di pazienti che si rivolge a strutture di altre regioni:

Da questo quadro si evince chiaramente come le discipline ad alta specializzazione, che richiedono tecnologie avanzate e competenze professionali di alto livello, siano quelle più coinvolte nelle migrazioni sanitarie. In particolare, oncologia e cardiochirurgia rappresentano i settori dove più evidente è la fuga dei pazienti calabresi verso i grandi poli ospedalieri del Centro e del Nord Italia. La mobilità passiva calabrese è, quindi, determinata soprattutto da carenze strutturali, dalla percezione di bassa qualità e lentezza nell’erogazione delle cure, dall’insufficiente offerta in aree critiche come l’oncologia e dalla debolezza complessiva del sistema, che fatica a valorizzare anche le risorse positive presenti sul territorio.

I livelli essenziali di assistenza (LEA)

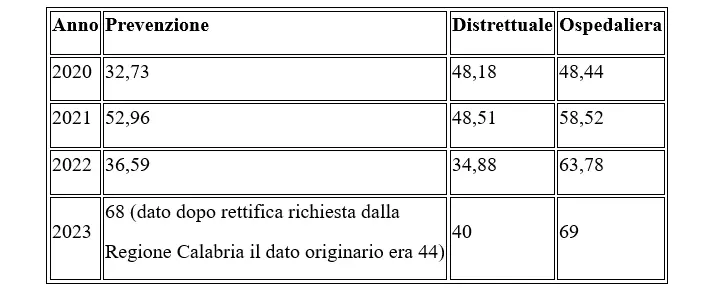

Nel monitoraggio sui LEA la Calabria ha sempre presentato negli ultimi cinque anni punteggi particolarmente critici, collocandosi costantemente nelle posizioni peggiori tra le regioni italiane. Nel 2023 la Calabria non ha raggiunto la sufficienza in un’area fondamentale - la l’assistenza distrettuale, rimasta molto al di sotto della soglia, attestandosi a 40 - nonostante un significativo balzo in avanti nell’ambito della prevenzione dopo una rettifica chiesta dalla regione Calabria (raggiungendo 68, con dato prima della rettifica pari a 44) e nell’area ospedaliera (69). L’insufficiente dotazione di servizi distrettuali è, come abbiamo già visto, una delle cause che determina la mobilità sanitaria.

Andando a fare delle analisi retrospettive, si nota che nel 2020, le aree di prevenzione, distrettuale e ospedaliera hanno registrato punteggi rispettivamente di circa 32,7, 48,2 e 48,4 (su scala 100), valori molto al di sotto della soglia minima di adeguatezza, fissata a 60, determinando lo status di “inadempiente” per la regione. Nel 2021, i punteggi migliorano: la prevenzione sale a circa 53,0, l’area distrettuale a 48,5 e quella ospedaliera a 58,5, ma il quadro resta ancora insoddisfacente. Nel 2022, pur con alcuni progressi, la situazione non cambia in modo decisivo: prevenzione scende a 36,6, distrettuale a 34,9 e ospedaliera a 63,8, con la regione ancora lontana dai parametri richiesti.

Nel 2023, c’è stato un miglioramento significativo in due aree: prevenzione raggiunge 68 (anche se dopo una richiesta di rettifica, il dato originario era 44) e ospedaliera 69, entrambi sopra la soglia di 60, mentre l’area distrettuale rimane bloccata a 40, condannando ancora una volta la Calabria allo stato di “inadempiente” perché tutte e tre le aree devono superare 60 per essere “adempienti”.

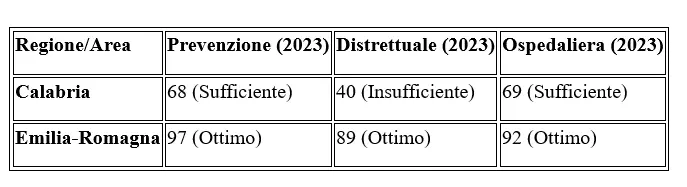

Impietoso è però il confronto con altre regioni che hanno elevati standard di efficienza. La tabella successiva evidenzia il gap:

Il quadro che emerge è quello di una sanità di serie B, che arranca al disotto della sufficienza complessiva. Il giudizio sufficiente, anche se può sembrare positivo, in realtà è inaccettabile per un paese avanzato e il divario con l’Emilia-Romagna mette in evidenza quanto dista la sanità calabrese da una sanità efficiente. In generale, questi dati suggeriscono che il vero nodo da sciogliere per la regione non è solo potenziare gli ospedali o la prevenzione, ma soprattutto rafforzare i servizi territoriali. Intervenire su medicina di base, assistenza domiciliare, continuità del percorso di cura e rete integrata sul territorio sembra essere il passo chiave per raggiungere la piena adempienza nei LEA.

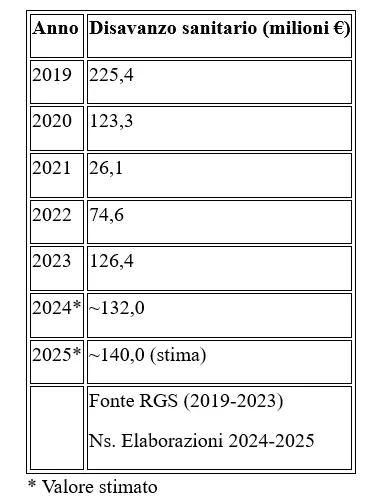

Il disavanzo sanitario

Negli ultimi sei anni il disavanzo sanitario della Calabria ha mostrato un andamento fortemente instabile, con oscillazioni che testimoniano la difficoltà cronica della regione a garantire un equilibrio tra risorse e spesa. Nel 2019 il deficit ha raggiunto il livello più critico, con circa 225 milioni di euro di disavanzo, evidenziando in maniera chiara la debolezza strutturale della gestione. Nel 2020, complice anche la gestione straordinaria legata alla pandemia e alcuni interventi di contenimento, il saldo negativo si è ridotto a circa 123 milioni di euro.

Il 2021 ha rappresentato un punto di svolta positivo: per la prima volta, dopo anni di disavanzi molto pesanti, il deficit si è attestato a poco più di 26 milioni di euro, facendo intravedere la possibilità di un riequilibrio. Tuttavia, già dal 2022 la tendenza si è invertita, con un nuovo disavanzo di circa 75 milioni, seguito da un ulteriore peggioramento nel 2023, quando il disavanzo è salito a oltre 126 milioni di euro.

Le prime stime del 2024 confermano la prosecuzione di questo trend negativo, con un deficit che ha superato i 130 milioni di euro. La sequenza dei dati evidenzia come i progressi raggiunti nel 2021 non abbiano trovato stabilità e come la spesa sanitaria calabrese resti strutturalmente più alta rispetto alle risorse disponibili. I fattori che incidono maggiormente su questo squilibrio sono la mobilità passiva, che ogni anno drena circa 180–190 milioni di euro verso altre regioni; i costi di gestione di una rete ospedaliera frammentata e spesso inefficiente; le difficoltà croniche nel potenziamento dei servizi territoriali, che generano un maggiore ricorso a ricoveri ospedalieri e a prestazioni fuori regione; la ridotta capacità di attrarre e trattenere personale sanitario qualificato, che obbliga a sostenere costi aggiuntivi per garantire alcuni servizi.

La tabella che segue riassume l’andamento del disavanzo sanitario calabrese dal 2019 al 2024 e include una proiezione per il 2025:

Guardando al 2025, è realistico ipotizzare che, senza un cambio di rotta, il disavanzo possa continuare a crescere fino a circa 140 milioni di euro. L’aumento stimato deriva da tre dinamiche principali: la crescita dei costi per il personale e per l’acquisto di beni e servizi sanitari, l’aumento della mobilità passiva verso le regioni del Centro e del Nord e la difficoltà nel consolidare politiche di contenimento efficaci e durature. L’analisi prospettica suggerisce quindi che la Calabria si trova intrappolata in una spirale di deficit cronico, con conseguenze rilevanti non solo sui conti regionali ma anche sulla capacità di investimento in servizi sanitari e le politiche attuate non sono state in grado di invertire il trend che è crescente dal 2021. Solo interventi strutturali mirati alla riorganizzazione della rete assistenziale, al rafforzamento della sanità territoriale e alla riduzione della fuga dei pazienti verso altre regioni possono evitare che il 2025 confermi un ulteriore aggravamento del quadro finanziario.

L’accesso ai servizi di emergenza-urgenza

L’accesso ai servizi di emergenza in Calabria rappresenta una problematica che denota le lacune della sanità calabrese e la necessità di riorganizzare l’efficienza del sistema sanitario a livello territoriale. Un aspetto cruciale, soprattutto in un contesto in cui le emergenze mediche richiedono tempestività e precisione. Una ricerca prodotta nei mesi scorsi dall’Università Mediterranea (Domenico, Marino, Giuseppe, Quattrone, Modelling health mobility for equity distribution services in the emergency health sector. Ann Reg Sci 74, 46 (2025). https://doi.org/10.1007/s00168-025-01373-7) analizza proprio i tempi in relazione ai centri da raggiungere, considera l’eventualità di muoversi su un mezzo proprio o in ambulanza e traccia conclusioni che suonano preoccupanti. La ricerca si concentra sulla domanda della popolazione calabrese con più di 65 anni e ipotizza tre scenari per questi pazienti.

Nel primo il flusso raggiunge la prima struttura di ricovero con Utic (Unità di terapia intensiva cardiologica) e, in caso di indisponibilità del servizio di Angioplastica, viene riorientato verso la struttura in cui è presente il servizio. Il secondo scenario si concentra sui pazienti che si recano direttamente in strutture con servizio di Angioplastica. Il terzo invece analizza il flusso per chi si reca in strutture con servizio di Angioplastica nel caso della chiusura di una delle strutture di ricovero in cui il servizio è presente. Tutti gli scenari riguardano la provincia di Reggio Calabria e ipotizzano una domanda di ricovero pari a 1. 377 pazienti.

Con il primo scenario di simulazione, nell’ipotesi di utilizzo esclusivo dei mezzi propri, la popolazione residente con età superiore a 65 anni che si trova a una distanza superiore ai 60 minuti dal servizio di Emodinamica è pari al 21,1% dei residenti. Tale percentuale si riduce all’11,9% nell’ipotesi che i pazienti siano in grado di individuare come prima scelta la struttura in cui è presente il servizio di emodinamica (secondo scenario). Infine, simulando la chiusura di uno dei due servizi di emodinamica, la popolazione che si troverebbe a una distanza superiore ai 60 minuti dal servizio di Emodinamica aumenterebbe al 29,7% dei residenti in provincia.

Il modello che prevede l’arrivo in reparto con ambulanza analizza anche la differenza tra ambulanze con Ecg (Elettrocardiogramma) e senza. In questo caso, le differenze più marcate nei tempi di percorrenza si osservano per i pazienti che si trovano nei comuni più distanti dalle strutture di ricovero per i quali la mancanza di un Ecg potrebbe orientare verso strutture non idonee all’intervento sull’infarto del miocardio con conseguente riassegnazione del luogo di cura verso unità dotate di angioplastica. In questo caso la distanza supera i 60 minuti per il 24% della popolazione se l’ambulanza non è dotata di Ecg e per il 19,2% se è dotata di Ecg.

Lo scenario 3, invece, ipotizza la chiusura di un reparto di Cardiologia con servizio di Emodinamica. In questo caso, il modello ha stimato un incremento della distanza media tra comune di residenza e servizio di Emodinamica di 22 minuti rispetto allo scenario II e fatto passare dal 15,1% al 38. 5% la popolazione con età superiore a 65 anni che dista oltre i 60 minuti dalla struttura di ricovero.

La ricerca sottolinea che «l’analisi dei diversi scenari di trasporto sanitario in Calabria suggerisce che l’efficienza del sistema sanitario può essere significativamente migliorata attraverso un’attenta pianificazione e ottimizzazione delle risorse. Una componente chiave è l’accessibilità alle cure, particolarmente per i pazienti anziani e in condizioni critiche. Considerando, inoltre che le patologie ischemiche del miocardio rappresentano la principale causa di morte, soprattutto negli anziani, gli interventi per migliorare l’accesso alle cure sono degli strumenti che possono contribuire a salvare vite umane e/o ad assicurare una maggiore qualità della vita post malattia. Confrontando i due modelli di simulazione (auto propria e ambulanza), la popolazione che supera la soglia di un’ora per raggiungere i servizi di emodinamica va dal 21,1% (scenario 1 del modello basato sul trasporto proprio) al 38,5% (scenario 3 del modello con trasporto in ambulanza)». È un dato molto preoccupante quello che il 38,5% della popolazione superi la soglia di un’ora per raggiungere i servizi di emodinamica, a maggior ragione perché il modello è stato costruito per stimare il funzionamento del sistema in condizioni ottimali, ossia zero livello di congestione, zero errori da parte del personale delle ambulanze e numero infinito di ambulanze. Il 38,5% dei cittadini calabresi ultrasessantacinquenni che non può accedere ai servizi di emodinamica in un tempo congruo sono cittadini di serie B, perché hanno una maggiore probabilità di morte e una maggiore probabilità di avere danni permanenti in relazione ad un evento acuto cardiovascolare, che costituisce la prima causa di morte fra la popolazione e che, forse, è il miglior indicatore della profonda diseguaglianza del sistema sanitario calabrese e che dovrebbe suscitare un moto di ribellione, perché è inaccettabile che si possa morire, come è successo nell’ultimo anno a San Giovanni in Fiore e Soverato perché il sistema dell’emergenza-urgenza non è stato in grado di garantire efficienza.

Alcune considerazioni conclusive

Dovendo sintetizzare i risultati di questa analisi retrospettiva sulla sanità calabrese si può tranquillamente affermare che, usando una metafora medica, la sanità calabrese ha da diversi anni un elettroencefalogramma piatto. In particolare, le politiche degli ultimi 5 anni non sono state assolutamente in grado di invertire una tendenza profondamente negativa. La sanità calabrese ha livelli e standard di efficienza non solo inaccettabili per un paese del G7, ma inaccettabili anche per molti paesi che vengono classificati in via di sviluppo.

L’analisi dell’offerta, rispetto ai fabbisogni di sanità, rivela una sostanziale disallineamento tra la domanda e l’offerta; pertanto, si può affermare che le decisioni prese in ambito sanitario non rispecchino una politica sanitaria globale di omogeneizzazione dei livelli di servizio rispetto alla popolazione residente, ma seguano un comportamento fortemente condizionato dai livelli di spesa rischiando di impoverire ulteriormente la struttura del servizio. Da questi dati emerge che alla sanità della Calabria meridionale non serve un piano di rientro, serve piuttosto una spending review seria e un serio piano di valutazione delle performance. Il piano di rientro della sanità è stato ed è un Moloch a cui le strutture sanitarie calabresi hanno dovuto inchinarsi.

Facendo un bilancio sugli effetti del piano di rientro e di commissariamento, dobbiamo notare con rammarico che nessuno dei problemi strutturali della sanità è stato risolto, che il disavanzo delle strutture sanitarie continua ad essere rilevante, che i LEA sono lontani dagli standard nazionali, che ai problemi già atavici il piano di rientro ha aggiunto nuove criticità perché riducendo le risorse e bloccando le assunzioni ha reso problematici i servizi sanitari.

La logica dei tagli lineari non solo non migliora la qualità dei servizi sanitari anzi, tende ad appiattirne verso il basso il livello. Se risparmiare sempre e comunque è l’imperativo, se il turnover è bloccato, se gli investimenti latitano allora il livello qualitativo dell’erogazione dei servizi cala e quello che cresce è solo la mobilità sanitaria. Bisogna allora avere il coraggio di dire che il disavanzo sanitario non solo non è la causa dei mali della sanità calabrese, anzi ne è piuttosto l’effetto perverso. Il vero male della sanità meridionale è la scarsa qualità e il maggior costo del servizio erogato, spesso anche a causa di uno spreco di risorse.

Una semplice spending review nelle strutture sanitarie varrebbe 10 anni di piano di rientro e, se gestita con un’ottica premiale, potrebbe addirittura diventare strumento di investimento. Perché ciò che si risparmia in sanità deve essere reinvestito sotto forma di risorse aggiuntive. Se un reparto, una ASP o un Azienda Ospedaliera riduce i suoi costi del 20%, questo 20% deve tornare raddoppiato sotto forma di nuovi posti di lavoro per medici ed infermieri e di nuovi beni strumentali. Se si avesse il coraggio di progettare degli strumenti che rendano obbligatoria la spending review e che rafforzino i meccanismi di valutazione delle performance in ambito sanitario sicuramente i risultati sarebbero rilevanti.

La Calabria rimane, purtroppo, una terra dove curarsi è difficile, dove l’accesso alla sanità per gran parte della popolazione è problematico, dove liste d’attesa lunghissime e inefficienze del sistema sanitario territoriale rendono la fuga alla ricerca di cure in altre regioni l’unica alternativa possibile, ma ovviamente ciò è possibile solo per chi ha disponibilità economiche per poterselo permettere. Le famiglie a basso reddito, i residenti nelle aree interne sperimentano livelli di possibilità di accesso alla sanità che sono al limite della discriminazione.

In una sanità regionale complessivamente di serie B, ci sono poi ampie fette della popolazione che potrebbero esser definite di serie C, perché non solo hanno a disposizione una sanità inefficiente, ma addirittura non sono neanche nelle condizioni di poter fruire pienamente di quel poco che può offrire. Ma questo non è solo un dato, ma tocca nel vivo la carne dei cittadini perché significa morti che si potrebbero evitare, disabilità che si potrebbero ridurre, malattie che potrebbero essere prevenute, dolore che potrebbe essere evitato. La sanità è stata sempre considerata il bancomat della politica e lo strumento per creare consenso sulle spalle dei cittadini. È forse l’ora di invertire il trend e di cambiare progettando una sanità meno diseguale!

*Docente di Politica economica, Università Mediterranea di Reggio Calabria