Milioni di email, foto e video raccapriccianti, svelati dal Dipartimento di Giustizia americana, descrivono un sistema di potere radicato ad altissimi livelli, in grado di muovere i destini di governi e l’economia mondiale. Dalla Sea Gate operaia aa Wall Street: la prima puntata del reportage che ricostruisce l’ascesa di Jeffrey Epstein e la nascita del suo sistema criminale

Tutti gli articoli di Attualità

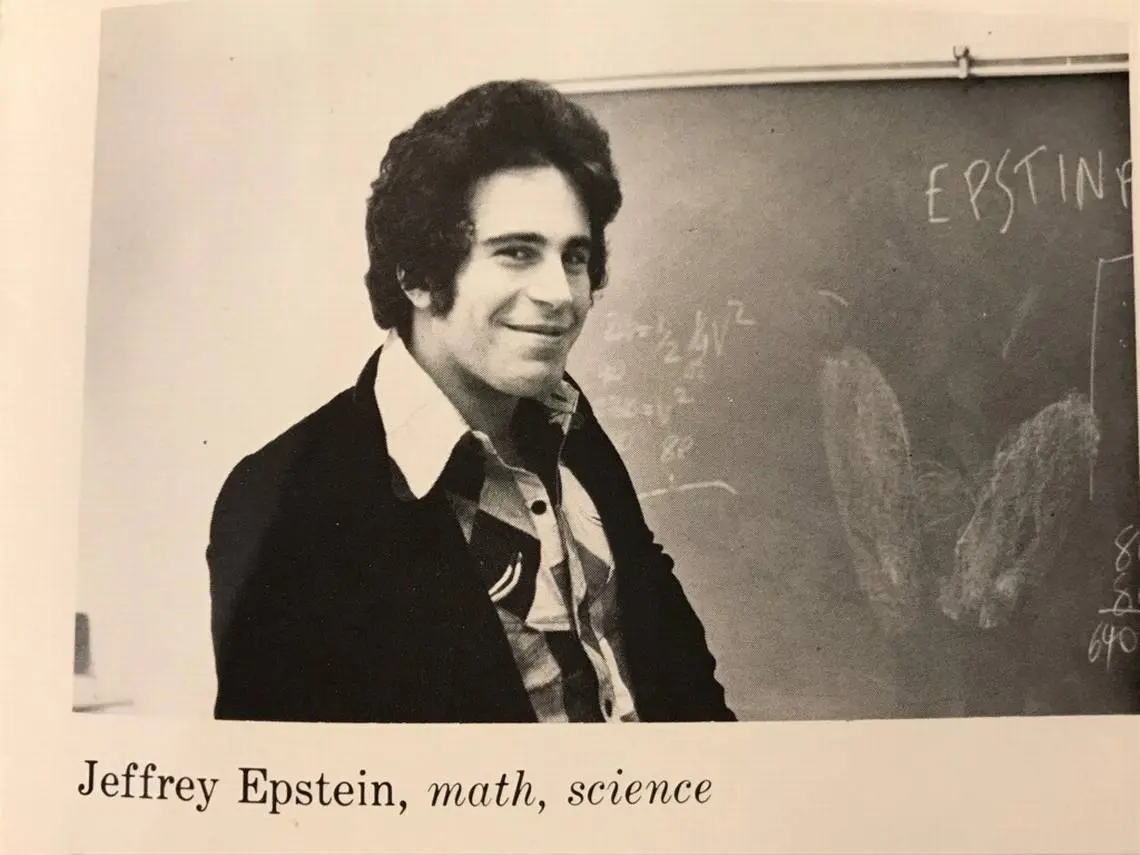

PHOTO

«Pensi di essere il diavolo in persona?»

«No, ma ho uno specchio buono»

Quando nel 2019 Steve Bannon, braccio destro di Trump, si mise in testa di lavare l’immagine ormai appannata di Jeffrey Epstein, credeva che fosse un gioco da ragazzi. Era convinto di poter raccontare la storia del miliardario, spostando l’attenzione dell’opinione pubblica dalle violenze sessuali alla filantropia, dagli stupri alla scienza, con la stessa facilità con cui si sposta un soprammobile.

Epstein, nelle intenzioni di Bannon, doveva apparire solo come una persona capace, dalla mente preziosa, generosa, con qualche vizio, certo, ma chi non ne ha scagli la prima pietra; non era che un uomo d’affari finito nei pasticci che comprava vaccini contro la polio da donare ai bambini del Pakistan. Un filantropo, non un pedofilo.

«E poi, in fondo, a quale madre importa da dove vengono i soldi per salvare suo figlio» sottolineò Epstein nell’ultima surreale intervista della sua vita. Pecunia non olet.

La verità è che Jeffrey Epstein credeva di essere troppo in alto, troppo ricco, too big to fail, troppo grande per fallire.

La questione che riguarda i suoi crimini si snoda su vari livelli che finiscono per mescolarsi, come l’acqua di tanti fiumi avvelenati che confluiscono in un’unica, sporca storia.

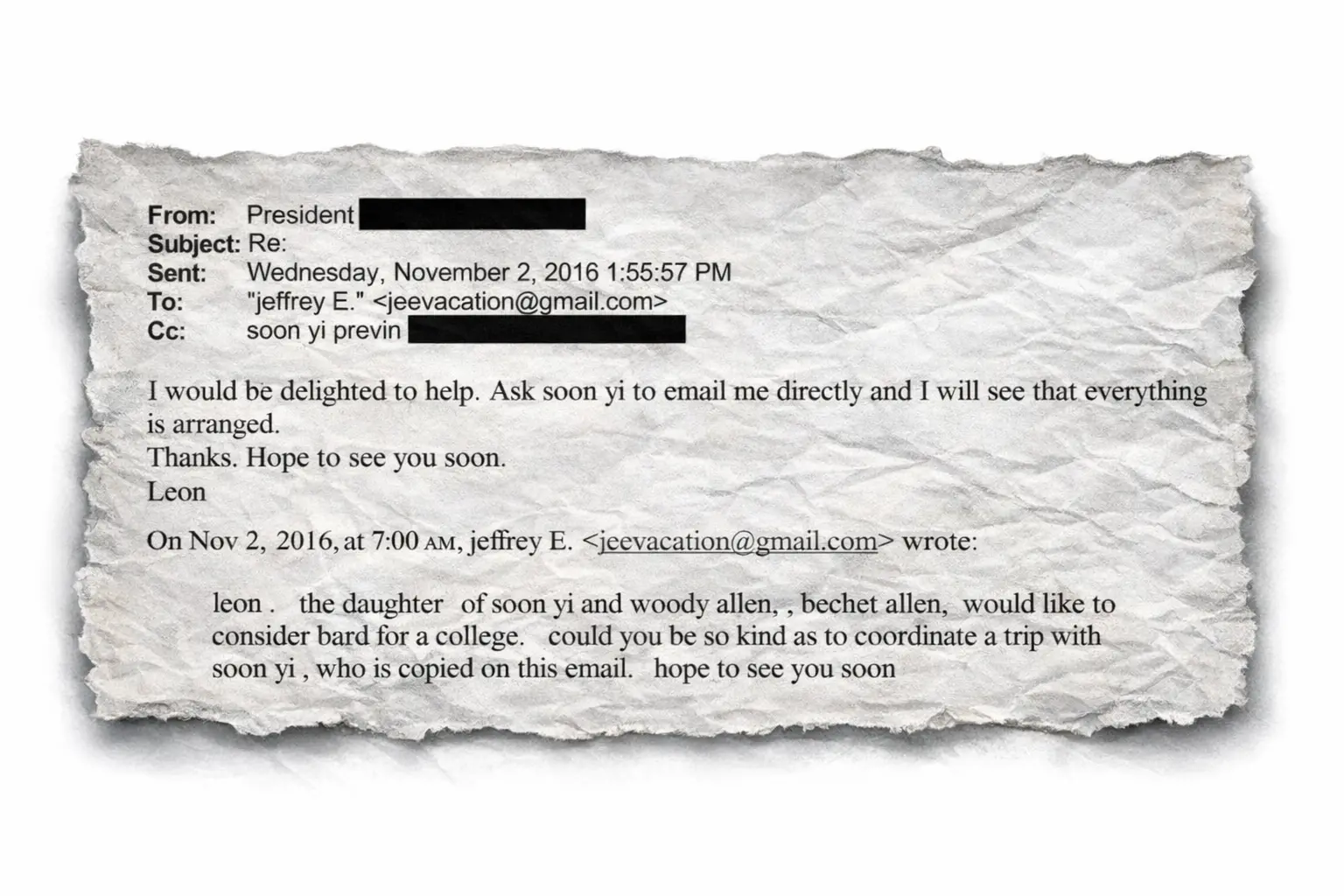

C’è la faccenda delle baby squillo, c’è la faccenda delle violenze sulle minorenni, c’è l’eugenetica, ci sono i dialoghi disturbanti con personaggi influenti che amavano parlare con lui di scienza e razza (da Chomsky a Bill Gates) o gli chiedevano un favore (Soon-Yi Previn, la moglie di Woody Allen in una delle tante email lo ringrazia per aver fatto entrare la figlia Bechet Allen al Bard College, prestigiosa università nello Stato di New York diretta dall’amico di Epstein, Leon Botstein); c’è la faccenda dei soldi che passavano dalle sue mani e poi sparivano, c’è la faccenda dei ricatti, della politica, degli intrecci con il governo sionista e quello russo e americano. C’è un do ut des continuo tra Epstein e chiunque bussasse alla sua porta.

Certo è che per mantenere il suo status e quei vizi, Epstein aveva bisogno di una forte assicurazione sulla vita che solamente protezioni “nucleari” erano in grado di garantirgli. Era pur sempre “mister miliardo” e non poteva permettersi errori.

I legami con il Mossad

Il padre della sua ex collaboratrice più fidata ed ex amante (attualmente in carcere) Ghislaine Maxwell, era Robert Maxwell (al secolo Ján Ludvík Hyman Binyamin Hoch, nato da una famiglia ebrea fuggita dalla Cecoslovacchia), “l’uomo che sapeva troppo”. Era un potente editore, politico e asset del Mossad e forniva informazioni, coperture e favori in cambio di protezioni politiche e finanziarie. È morto annegato nel 1991 in circostanze mai chiarite del tutto e anche se la figlia ha sempre negato un contatto tra suo padre ed Epstein, la cosa non è mai stata stabilita non certezza.

Ad ogni modo i contatti tra il Mossad ed Epstein sono uno scenario per niente peregrino, avvalorato da alcune testimonianze ritenute attendibili. Questa è una di quelle linee che tendono a restare sotterranee in questa storia complicata, coperte dal chiacchiericcio più pruriginoso legato alla caccia all’email più cruda e violenta. Eppure è quella tra le più inquietanti.

Epstein, nel 2008, finì sotto inchiesta per la prima volta, ma riuscì a cavarsela con poco firmando segretamente, un patto che avrebbe evitato in futuro a lui e alle sue collaboratrici coinvolte nell’inchiesta di sfruttamento della prostituzione minorile, un processo federale.

Una cosa senza precedenti a sentire il capo della Polizia di Palm Beach che aveva condotto le indagini. Fautore di questa magnanima decisione fu il procuratore di origini cubane Alex Acosta, fedele repubblicano, spaventato – così disse – dai legami tra Epstein e il Mossad.

A informarlo che Epstein era sotto la protezione di Israele, sarebbe stato Alan Dershowitz, oggi legale di Netanyahu, professore ad Harvard, all’epoca avvocato del miliardario. Tra i protetti di Dershowitz figura oggi anche Jared Kushner, il genero di Trump, marito della figlia Ivanka, l’uomo che a Davos ha presentato qualche tempo fa i rendering di Gaza travestita da villaggio vacanze. Tutto sembra una piovra con migliaia di tentacoli.

Altro fatto che lega Epstein al Mossad risale all’amicizia tra lui ed Ehud Barak, ex premier israeliano ed ex capo dei servizi militari, che frequentava molto spesso la casa di Manhattan di Epstein. Parlavano spesso di Siria, Iran e strategie geopolitiche. Il legame tra i due non è mai stato smentito.

Nel 2018 Epstein preoccupato da certe voci che circolavano sul suo conto scrisse a Barak: «Dovresti chiarire che non lavoro per il Mossad».

«Tu o io?», risponde sarcastico Barak.

Si vocifera anche che uno degli agenti segreti israeliani piantonasse la disgraziata isola, la Saint James, ribattezzata “l’isola del pedofilo”, che Epstein usava come trappola per topi. Solo che i topi erano i gran visir che comandano il mondo: presidenti, reali, governanti. Le loro perversioni venivano immortalate e rese materiali da ricatto. Epstein aveva così il controllo totale della scacchiera globale e muoveva re e regine a suo piacimento.

Un uomo così, di cosa poteva mai avere paura? Di qualche ragazzina che raccontava di essere stata adescata e violentata?

Bannon nell’ultima intervista ad Epstein, a sorpresa insistette su un punto. «È una domanda seria. Credi di essere il diavolo in persona?»

Epstein si mostrò turbato e diede una scrollata di spalle. «Non lo so, perché dici questo? Il diavolo mi spaventa».

Le email dell’orrore

Jeffrey Epstein non era affatto un diavolo. Era un uomo, ed è stato anche un bambino. Qualcuno l’ha aiutato a muovere i primi passi, l’ha tirato su quando è caduto dalla bicicletta la prima volta, gli ha insegnato ad aprire le scatole di cereali e a pronunciare le vocali. Qualcuno l’ha amato, è stato gentile con lui, gli ha passato la palla, gli ha fatto una carezza, l’ha consolato. Eppure è diventato un esempio di lucida crudeltà umana mossa dal denaro, dalla perversione e dal potere.

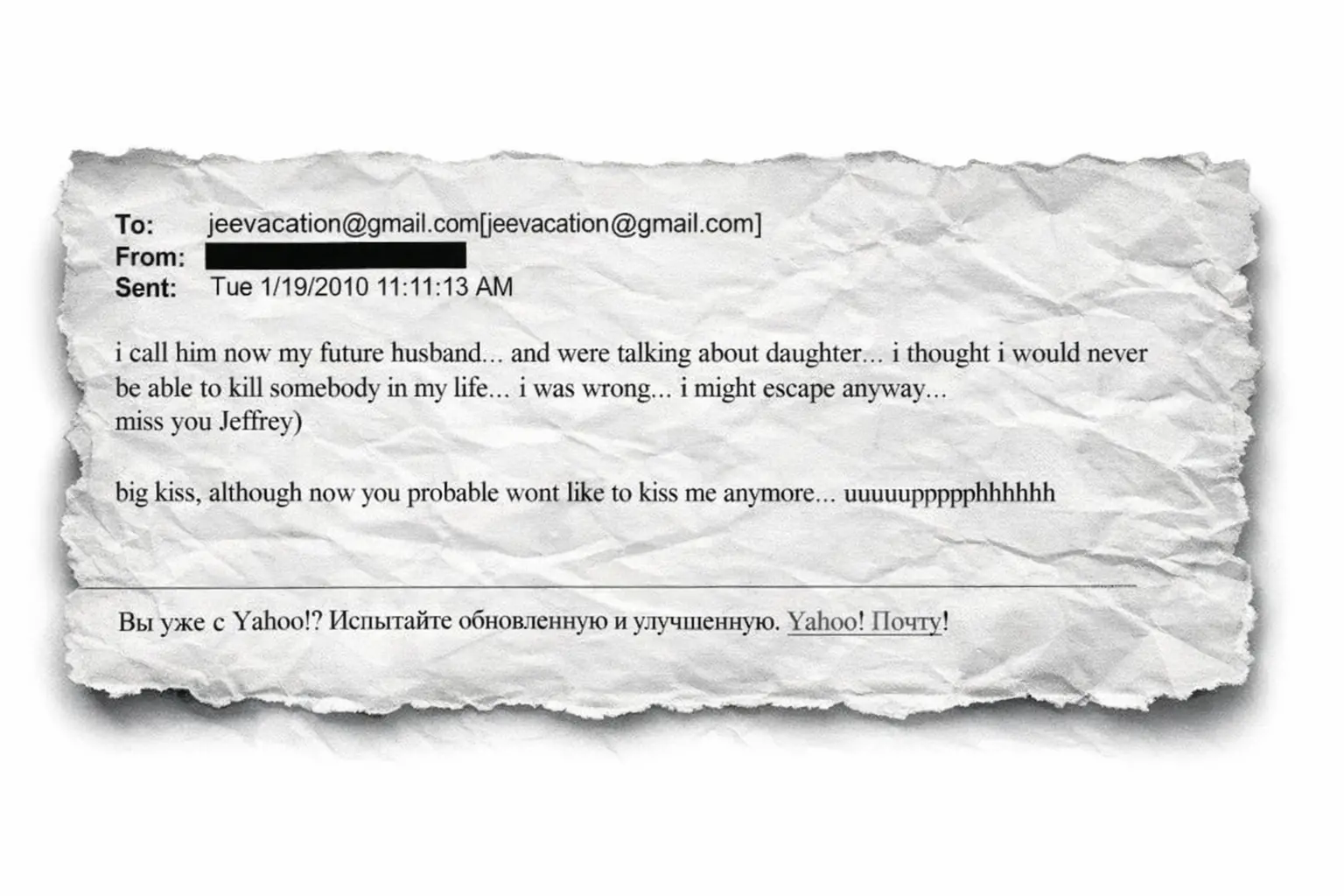

«Non avrei mai pensato di essere in grado di uccidere qualcuno nella mia vita… mi sbagliavo. Mi manchi Jeffrey».

È una delle email, una delle decine di migliaia, parte dell’Archivio Epstein. La invia una donna, coperta da omissis, al miliardario.

«Il dottore era diverso, di nuovo. Credo venisse da Israele. Aveva occhi gentili ma non mi ha rivolto la parola direttamente. Ho visto, tra le dita, una minuscola testa e un piedino minuscolo. Ho chiuso gli occhi e non c’era più nulla...»

Anche qui il nome del mittente è coperto, ma il racconto è ugualmente raccapricciante. Sembra si parli di un aborto e della scomparsa del neonato; il tutto avviene sotto gli occhi di Ghislane Maxwell, la compagna e complice di Epstein.

Il Théâtre du Grand-Guignol di Epstein

Basta digitare una parola chiave nella stringa di ricerca delle email pubblicate dal Dipartimento di Giustizia americano, e l’inferno di Jeffrey Epstein si dispiega a ventaglio mostrando il suo Théâtre du Grand-Guignol dove il cannibalismo è un argomento di conversazione tra amici, dove ricorrono espressioni come “crema”, “pizza” e “formaggio” che sembrano parole in codice e fanno lavorare la fantasia degli appassionati di crime; dove si parla di belle bambine, ragazzine, appuntamenti, chirurgia, razza, violenze, sangue e amore per le torture. Dove scorrono foto e video in cui Epstein rincorre intorno a un tavolo tre ragazzine, o le accarezza, o si intravedono le piccole gambe di una bimba in tutù.

La vita del miliardario morto impiccato nella sua cella nel 2019, è un mosaico fatto di tanti pezzi che compongono la sua faccia lunga, segnata da due rughe profonde come solchi, con occhi piccoli e stretti, da furetto, il mento scimmiesco. I tasselli sono conversazioni fatte di poche righe o lunghi report, che riportano devastanti deposizioni di testimoni che raccontano di come ragazzine venivano adescate nelle periferie più degradate dalle loro stesse coetanee, e poi abusate, plagiate e convinte a diventare carnefici. Per Epstein era un legittimo corollario della sua vita favolosa.

Il miliardario era entrato nella dimensione privilegiata dei ricchi dalla porta sul retro. Da giovane aveva pochi soldi, ma una mente svelta. Sapeva persuadere, ammaliare, divertire e sedurre. E sfruttando queste sue attitudini naturali, ha costruito una sua versione del mondo ideale e l’ha collocata nell’abisso di una dimensione capovolta dove chi è su, a vivere vite normali, non può immaginare cosa c’è sotto i suoi piedi.

Eppure tutto è cominciato il 20 gennaio del 1953 con il profumo dell’oceano che alitava sulla baia e la neve che cadeva lenta su New York. Quel giorno nacque Jeffrey “Yudel” Epstein. Questa è la sua storia.

Le origini di Epstein. Un ragazzo sveglio

Il ragazzino un po’ tracagnotto che, dopo il suo bar mitzva, era riuscito a farsi crescere una massa di capelli molto scuri e ricci che alle ragazze piaceva, lo conoscevano tutti a Sea Gate; la sua risata squillante lo precedeva come un’ombra delle sei. Nel quartiere, dopo le lezioni, ci si vedeva tutti per tirare due tiri a canestro in qualche cortile spoglio di auto oppure a occupare i margini dei marciapiedi per discutere di fumetti.

A scuola Jeff andava come un treno ed era l’orgoglio di sua madre. Le materie scientifiche erano il suo forte, soprattutto l’algebra e la geometria che riusciva ad apprendere con una facilità imbarazzante come se parlassero una lingua conosciuta soltanto a lui. I professori si convinsero che fosse un piccolo genio e i compagni facevano affidamento su di lui per passare i compiti in classe.

I suoi genitori, Seymour e Paula, erano figli di profughi ebrei scampati allo sterminio dei nazisti in Europa. Gli Epstein sopravvissuti avevano messo radici a Coney Island, nel quartiere di Sea Gate. Lì affittarono un appartamento modesto e pulito davanti alla sinagoga Kneses Israel. Quella zona, quando nacque Jeffrey, era già una piccola roccaforte di ebrei di classe media e affacciava sul cobalto della Baia di Gravesend.

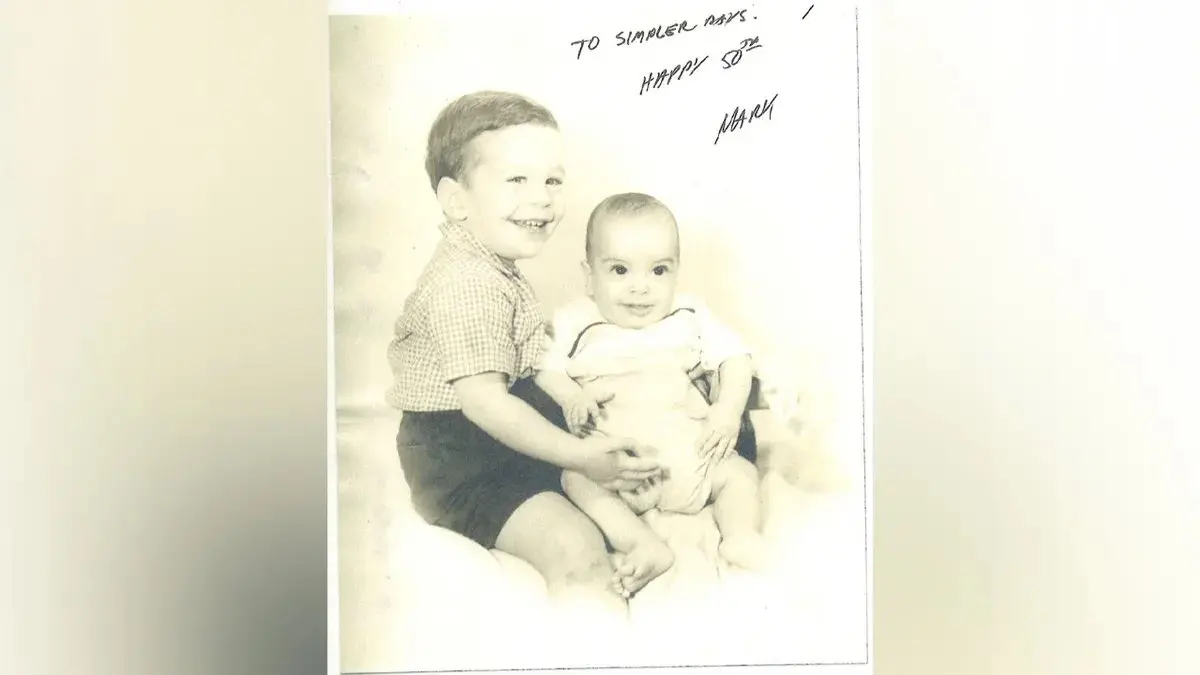

La palazzina al 3742 di Maple Avenue, era abitata anche da altri inquilini con cui gli Epstein andavano d’amore e d’accordo. Tutti si davano una mano e rispettavano le tradizioni e se c’era un posto considerato l’ideale per crescere famiglia, era proprio quello. Jeffrey era il maggiore di due fratelli (il secondogenito, Mark, nacque nel 1955) e in casa genitori li appellavano affettuosamente “Bear” (orso) e “Puggie”.

Sea Gate, all’estremità sud-occidentale del distretto di Brooklyn, una volta era nota come Norton’s Point, dal nome del proprietario di un famoso casinò che poi sparì facendo spazio a un tranquillo quartiere che gli abitanti chiamavano affettuosamente “the Gate”, il cancello, perché quella appendice circondata per tre lati dal mare, lo rendeva quasi un luogo a sé, staccato dal resto del mondo. Privilegiato. Protetto.

La percezione di chi abitava immediatamente dopo quel “cancello”, era che a Sea Gate ci vivessero ancora quelli con i soldi, che decenni prima per un po’ avevano davvero illuminato quel frammento di costa.

Il giovane Epstein assorbì fin da piccolo i vantaggi del peso delle apparenze e il potere intrinseco che aveva sugli altri quella suggestione. E ne fece tesoro.

Paula Epstein lavorava come collaboratrice scolastica, suo marito Seymour era giardiniere e manutentore per il dipartimento parchi di New York e la famiglia tirava avanti in pace e senza affanni. In quegli anni Jeffrey era per tutti solo Eppy, un ragazzino un po’ nerd, lentigginoso, taciturno. A cinque anni suonava perfettamente il pianoforte e la fisarmonica e nel pomeriggio si metteva in tasca qualche dollaro dando ripetizioni di algebra ai suoi compagni.

A dodici anni, visti i risultati, iniziò la scuola superiore e con due anni di anticipo prese il diploma. Non si montò mai la testa, né assunse un’aria da spaccone. I suoi compagni lo ricordano come uno che restava sempre ai margini, allergico ai riflettori anche durante i Math Team di Lafayette, gare di matematica avanzata, in cui Epstein fece trionfare il suo team.

La Lafayette High School era un bel meltin’ pot negli anni Settanta: molti studenti erano italo-americani che mal sopportavano gli ebrei di Brooklyn. Epstein non ebbe mai grossi problemi con loro, non venne bullizzato e nemmeno discriminato, incassò qualche presa in giro, qualche battuta, ma il suo carattere calmo, accogliente, la capacità di capire quando tirarsi da parte e quando fare un passo avanti, lo portarono a farsi benvolere da tutti, tanto che ebbe anche una breve storia d’amore con una ragazza italiana, Beverly Donatelli, che non ne conserva un cattivo ricordo.

Casa, sinagoga, scuola, qualche bacio, una vita normale, equilibrata, da adolescente qualunque. Fino all’Università.

Nell’autunno del 1969 Jeffrey Epstein si iscrisse alla Cooper Union for the Advancement of Science and Art di Manhattan, un istituto universitario noto per i programmi in architettura, arte e ingegneria, dove seguì i corsi di fisica e matematica avanzata fino al 1971, anno in cui decise di trasferirsi al rinomato Courant Institute of Mathematical Sciences della New York University (NYU), una delle eccellenze mondiali nella matematica applicata.

Si mise gobbo a studiare senza sosta e scelse un piano di studi complesso e articolato che comprese anche un certo interesse per la biofisica matematica. Tutto quello che era collegato alla scienza e al corpo umano destava in lui un particolare interesse.

Tuttavia, nonostante attitudine, studio e talento, nel 1974 mollò tutto senza arrivare alla laurea e si mise a cercare lavoro. Nessuno sa le ragioni alla base di questa scelta, forse credeva di aver imparato tutto quello che doveva, forse aveva fretta di cominciare a capitalizzare il suo talento, forse voleva che la sua vera vita cominciasse il prima possibile.

Nel settembre di quello stesso anno, Epstein trovò impiego come insegnante di matematica e fisica alla prestigiosissima scuola superiore Dalton School, sull’Upper East Side, a Manhattan. Un debutto in grande stile per il ragazzino paffuto e un po’ nerd cresciuto tra i blue-collar ebrei.

Il Jeffrey Epstein 21enne, non aveva alcuna laurea né abilitazione all’insegnamento, eppure eccolo lì, dietro la cattedra di una delle scuole più quotate d’America, che poteva vantare allievi del calibro di Anderson Cooper, Chevy Chase e Claire Danes.

Fu tutto merito delle idee di Donald Barr, un preside molto rigoroso per certi versi, che aveva imposto un modello ben più ingessato di quello del suo predecessore: meno spazio alle arti e più disciplina, un dress code severo e tolleranza zero per droghe e comportamenti “eccentrici”. Eppure quando si trattava di scegliere gli insegnanti, Barr tirava fuori il suo lato più anticonformista.

«La passione vince sui titoli», diceva spesso.

In linea con questa visione, il giovane Epstein venne preso in considerazione nonostante il curriculum atipico e monco, e assunto a stretto giro. Era l’incarnazione di un modello ritenuto vincente; un ragazzo sveglio che arrivava da una buona famiglia ebrea (come Barr) e aveva ben chiaro che non c’era porta che non potesse aprirsi con una spallata.

Quelli alla Dalton furono due anni piuttosto intensi per Jeffrey Epstein, una sorta di investimento sul suo futuro perché poteva conoscere persone che non avrebbe mai avuto l’opportunità di avvicinare. Tra gli studenti, infatti, c’erano figli di banchieri, magnati dei media e celebrità in erba e Jeffrey non voleva certo fare la figura del bifolco. Doveva farsi notare.

Adottò un modo di fare eccentrico e spregiudicato e, in barba alle direttive dell’ormai preside Barr, si presentava a scuola in pelliccia, pantaloni di nylon, camicia aperta sul petto e una catena d’oro al collo. Questa sua bizzarria era bilanciata da una certa professionalità: arrivava sempre in orario e incarnava il modello del professore “amico”; le sue lezioni erano anticonvenzionali, ma appassionate.

A vederlo in mezzo alla folla, chiunque l’avrebbe scambiato per un alunno. Si circondava spesso di studentesse, ma nessuna di loro ha mai riferito di comportamenti inappropriati in quegli anni. Era solo un eccentrico, partecipava alle feste alcoliche dei liceali e lasciava che le ragazze si confidassero con lui, ma teneva le mani a posto.

All’improvviso fu convocato dal consiglio scolastico e licenziato perché non aveva raggiunto i risultati standard. Così dissero. Epstein non era per nulla turbato, aveva già un altro progetto in caldo.

Durante un colloquio genitori-insegnanti nel 1976, Epstein fece colpo sul padre di un suo allievo, che lavorava a Wall Street, a cui parlò di finanza con una scioltezza e una competenza sorprendente. Il manager alzò il telefono e chiamò subito l’amico Alan “Ace” Greenberg, all’epoca amministratore delegato della banca d’investimento Bear Stearns.

«Alan, ho parlato con un ragazzo, è un vero genio. Devi incontrarlo, fidati».

L’ascesa – o la discesa agli inferi, a seconda della prospettiva - di Jeffrey Epstein cominciò quel giorno.

(Fine prima parte. Nella seconda puntata del reportage, la villa in Florida che diventerà un teatro degli orrori, le prime truffe milionarie e l’incontro con il patron degli angeli di Victoria’s Secret che cambiò la vitadi Epstein).