Quel 2 novembre non è stato ucciso solo un uomo ma la possibilità di dire la verità in un paese che preferisce le menzogne consolatorie. E questo è un omicidio di cui siamo tutti responsabili

Tutti gli articoli di Cultura

PHOTO

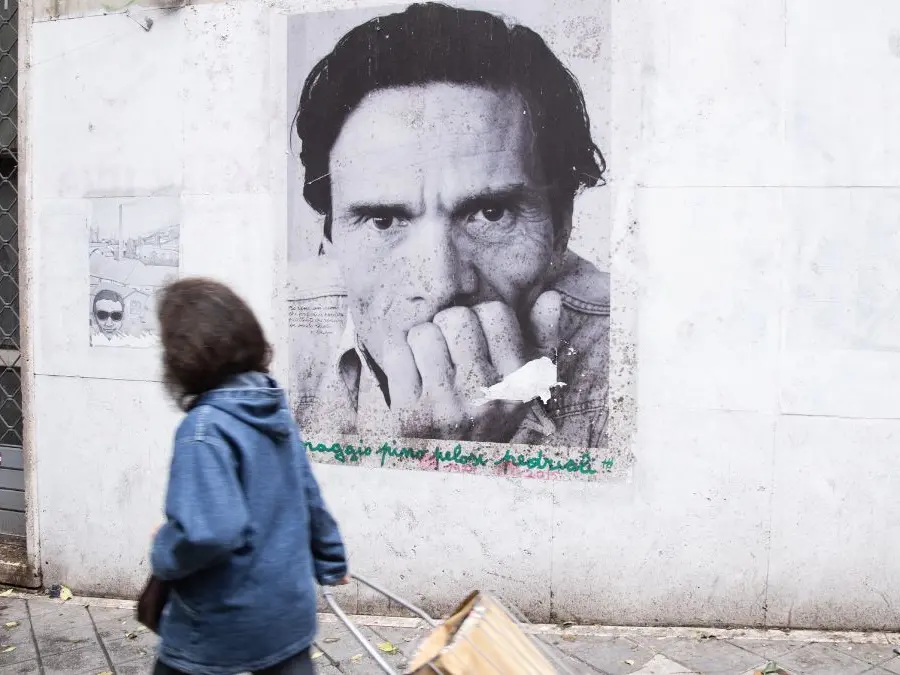

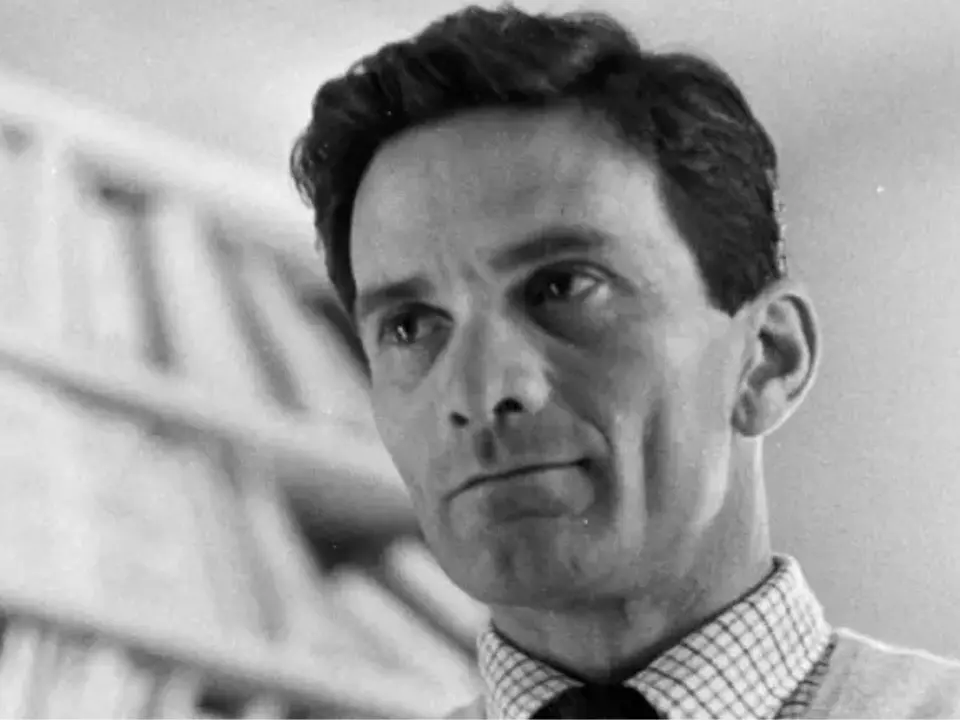

ROMA - PELOSI PINO SUL LUOGO DELL'OMICIDIO DI PIER PAOLO PASOLINI

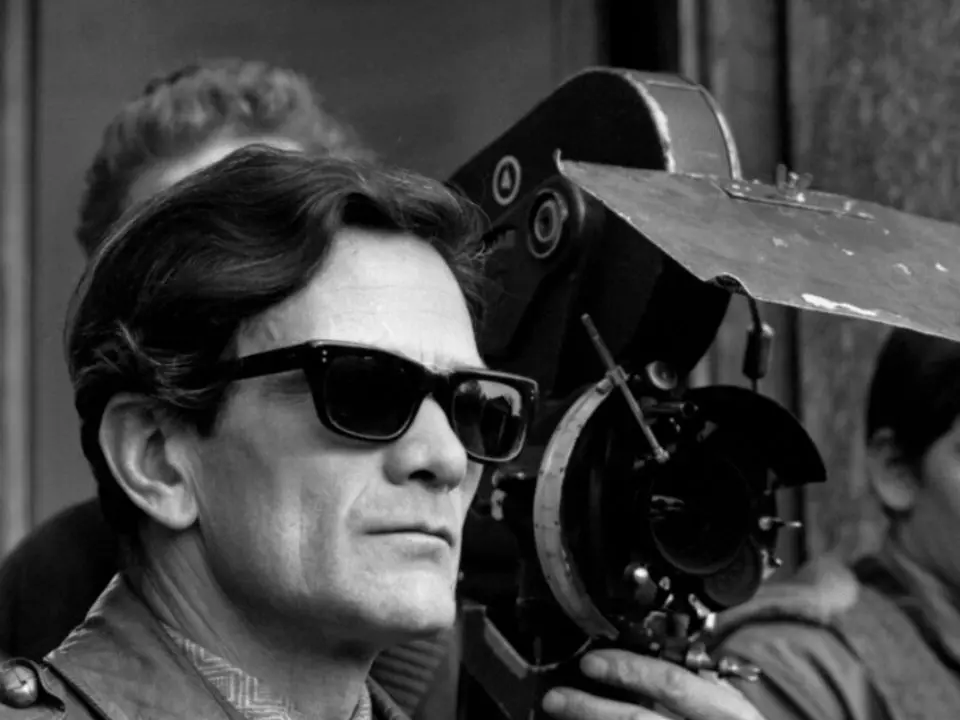

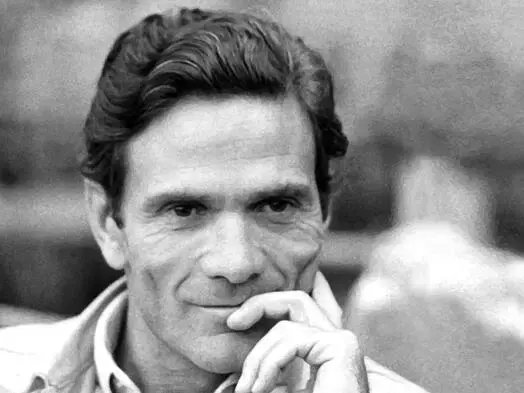

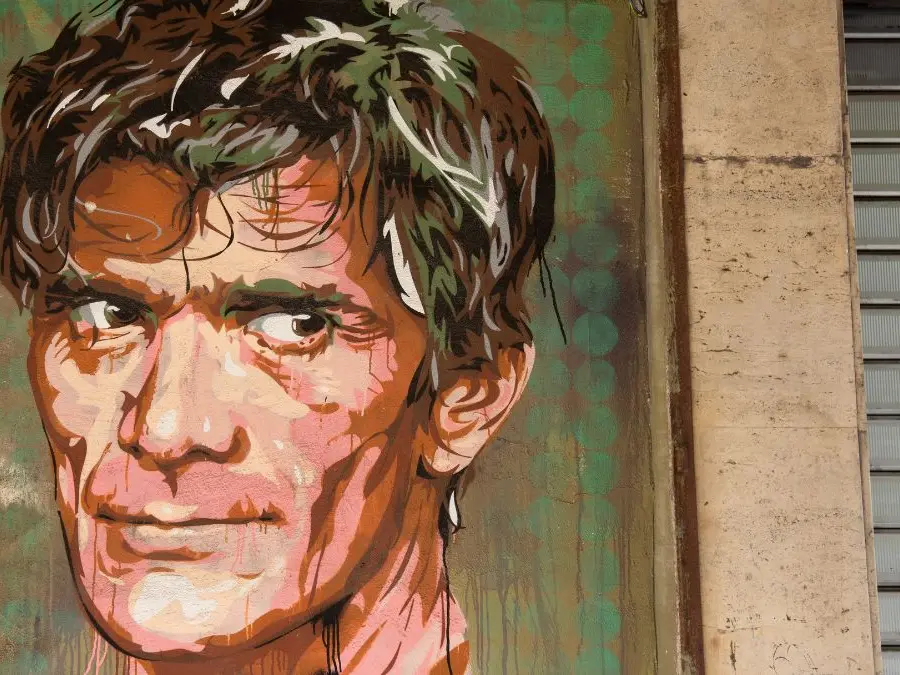

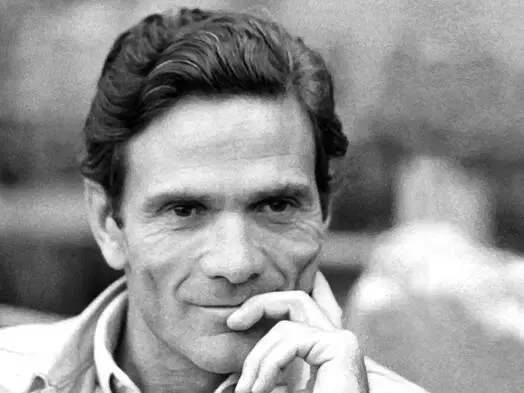

Cinquant’anni dopo la sua morte, il network LaC rende omaggio a Pier Paolo Pasolini con articoli, approfondimenti e speciali Tv. L’appuntamento culminerà il 2 novembre con una giornata intera di memorie e approfondimenti dedicati alla figura e all’eredità del grande intellettuale.

La morte ha un indirizzo preciso: via dell'Idroscalo, Ostia. Un lembo di terra fangosa dove il mare si confonde con le baracche, dove Roma finisce e inizia il nulla. Là, in quello spiazzo sterrato che i ragazzi usavano come campo di calcio – lo sport che Pasolini chiamava «l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo» – alle sei e trenta del mattino del 2 novembre 1975, Maria Teresa Lollobrigida scambia per un mucchio di stracci quello che è invece un corpo martoriato.

È venuta con la famiglia a passare la domenica nella loro baracca abusiva all'idroscalo. Vede quella cosa per terra davanti all'ingresso. Impreca. Chi avrà scaricato l'immondizia proprio lì? Si avvicina, prova con il piede a scansare quella spazzatura.

Capisce. Non è spazzatura. È un uomo.

È così, con questo gesto banale e terribile insieme – un piede che spinge quello che dovrebbe essere un sacco dell'immondizia – che si scopre l'omicidio di Pier Paolo Pasolini. Uno dei più grandi intellettuali del Novecento ridotto a un mucchio di stracci su uno sterrato di periferia. C'è, in questa scoperta casuale, tutta la crudeltà di un Paese che non ha mai saputo cosa farsene dei suoi poeti. Li usa, li maltratta, li getta via quando non servono più.

O quando sanno troppo.

Il commissario di Ostia arriva dopo un quarto d'ora. Poi il capo della Squadra Mobile di Roma. Guardano quel corpo e capiscono subito: questa non è una lite degenerata. Questo è un massacro.

Il corpo parla una lingua che non mente. Ecchimosi ovunque, sangue rappreso che sfigura il volto rendendolo quasi irriconoscibile. Ferite profonde alla testa e alla nuca, come se qualcuno avesse voluto distruggere quel cervello, cancellare quei pensieri. Dieci costole fratturate – dieci, non una, non due. Le falangi della mano sinistra spezzate, quella mano che aveva scritto migliaia di pagine di poesia, che aveva tenuto la penna come un'arma.

Una violenza che toglie il respiro. Che fa male a guardarla anche cinquant'anni dopo, nelle foto sbiadite degli archivi giudiziari. La gabbia toracica sfondata dalle ruote della sua stessa Alfa Romeo GT 2000, passata più volte – i periti direbbero almeno tre, forse quattro volte – sul corpo quando, dicono i medici legali, era ancora vivo. Ancora cosciente. Ancora capace di sentire.

Provo a immaginare quegli ultimi istanti. Il dolore. Il terrore. La consapevolezza che sta finendo lì, in quel modo, in quel posto. Pier Paolo Pasolini, che aveva frequentato i salotti più raffinati d'Europa, che aveva discusso con Moravia e la Morante, che aveva cenato con intellettuali e premi Nobel, ridotto a carne pestata su uno sterrato di borgata.

Nessun tiglio a fargli ombra, come aveva sperato e scritto nella Nuova Gioventù, raccolta di poesie in friulano pubblicata proprio quell'anno. Nessuna candida camicia ma solo stracci intrisi del suo sangue. Nessuna pace ma solo violenza, orrore, ferocia.

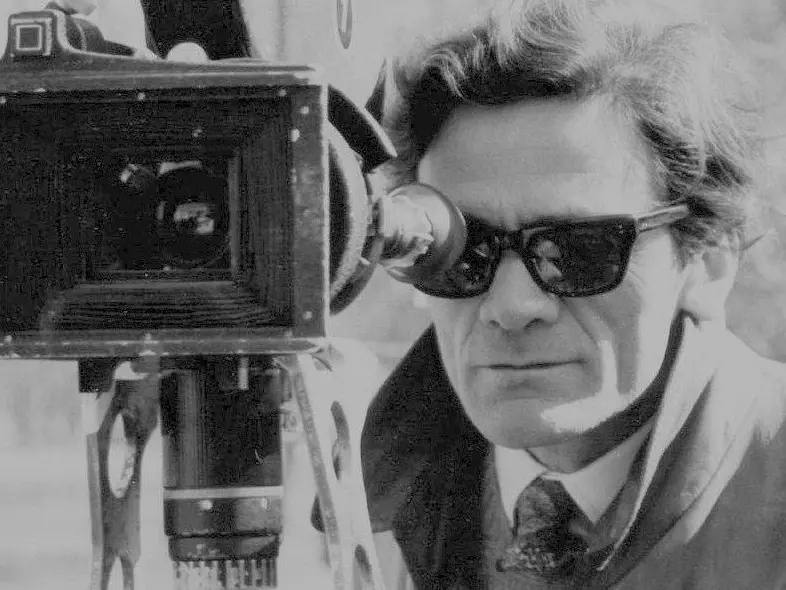

La presenza della morte lo aveva accompagnato negli ultimi mesi, questo è certo. La si ritrova trionfante nell'ultima opera cinematografica, Salò o le 120 giornate di Sodoma, quell'inferno dantesco di violenza e sopraffazione che aveva appena finito di montare tre settimane prima. Ricorre ossessiva nella riedizione ultima delle poesie in lingua friulana. Irrompe violenta nelle interviste e nei corsivi degli ultimi giorni, straboccanti di pessimismo e di sfiducia nelle possibilità di una società civile per lui ormai incomprensibile e lontana.

«La mia morte è dentro di me come la nocciola nel gheriglio», aveva scritto. Come se la presagisse. Come se la stesse aspettando.

Pasolini muore come i protagonisti sottoproletari dei suoi romanzi. Come Tommaso Puzzilli di Una vita violenta, massacrato di botte in una rissa di borgata. Come i ragazzi di vita che aveva tanto amato e raccontato, che vivevano e morivano nelle periferie dimenticate, nella violenza quotidiana di chi non ha niente da perdere perché non ha mai avuto niente.

La vita che aveva raccontato per vent'anni finisce per divorarlo.

L'indagine dura poche ore. Troppo poche. Anche per gli standard italiani, dove siamo abituati a tutto, questa è una fretta sospetta. Una fretta che sa di copione già scritto.

Alle dieci del mattino Ninetto Davoli, attore e amico carissimo di Pasolini, viene chiamato a riconoscere ufficialmente la salma. Piange. Si dispera. Quel corpo massacrato è stato l'uomo che lo ha scoperto, che gli ha dato una vita, che lo ha amato con quella contraddittoria mescolanza di amore e possesso che caratterizzava tutti i rapporti di Pasolini.

Ma gli inquirenti hanno già il colpevole. O almeno, credono di averlo.

Al carcere minorile di Casal del Marmo è detenuto dalla mattina un diciassettenne: Giuseppe Pelosi, soprannominato "Pino la rana". Ragazzetto della borgata Setteville di Guidonia, uno di quei giovani sottoproletari che Pasolini frequentava abitualmente. Volto scavato, sguardo sfuggente, quella faccia da delinquentello di periferia che nei film neorealisti faceva tanta atmosfera ma nella realtà era solo miseria e abbandono.

I carabinieri lo hanno fermato all'una e trenta di quella notte, mentre sfrecciava contromano sul lungomare Duilio di Ostia in un'Alfa Giulia GT. La macchina di Pasolini. Non si era fermato all'alt. Aveva continuato a guidare come un pazzo, contromano, rischiando di ammazzare qualcuno. Loro lo hanno inseguito, bloccato, arrestato.

Ha una ferita alla fronte, la camicia sporca di sangue. Racconta di essersi procurato quel taglio durante l'inseguimento, sbattendo contro il cruscotto. Strano però: gli abiti non mostrano altre tracce di sangue. Come se quella camicia sporca fosse stata messa lì apposta, come prova. Come costume di scena.

Al carcere dice inizialmente di aver rubato l'auto a Roma, nel quartiere Tiburtino, vicino a un cinema. Poi cambia versione. Confessa. Racconta una storia che diventerà la verità ufficiale per trent'anni.

Dice di aver incontrato lo scrittore alla stazione Termini intorno alle dieci e mezza di sera. Pasolini lo avrebbe avvicinato, gli avrebbe proposto di salire sulla sua auto dietro compenso in denaro. Pelosi ha accettato. Hanno cenato insieme al ristorante "Al Biondo Tevere" sulla via Ostiense, vicino alla Basilica di San Paolo. Ci sono testimoni che confermano: i due erano lì, insieme, poco dopo le undici.

Poi il viaggio verso Ostia. La periferia marittima, le baracche, lo spiazzo sterrato. E lì – racconta Pelosi – la lite. Pasolini gli avrebbe fatto delle proposte sessuali esplicite, pressanti. Pelosi avrebbe rifiutato. Ne sarebbe nata una colluttazione. Lo scrittore lo avrebbe minacciato con un bastone. Il ragazzo glielo avrebbe strappato di mano e lo avrebbe colpito, colpito, colpito. Fino a farlo stramazzare al suolo.

Ma Pasolini era ancora vivo. Ancora cosciente. Pelosi allora – sempre secondo la sua versione – si sarebbe impossessato dell'Alfa e avrebbe travolto più volte il corpo con le ruote, «per essere sicuro che fosse morto».

Confessa tutto. Subito. Senza avvocato presente (era minorenne, ricordiamolo). Senza contraddizioni. Come un copione già scritto che doveva solo recitare.

Sembra un caso semplice: omicidio a sfondo omosessuale. Del resto, chi conosceva Pasolini sapeva della sua passione per i giovani sottoproletari, delle sue notti nelle borgate, dei rischi che correva ogni volta che usciva alla ricerca di quell'autenticità corporea che per lui era anche ricerca poetica, anche ossessione esistenziale.

Tutti lo sapevano. La sua omosessualità era nota, sbandierata quasi, in un'Italia ancora profondamente bigotta dove la legge puniva gli "atti osceni in luogo pubblico" e la Chiesa tuonava contro la sodomia. Pasolini non si nascondeva. Viveva la sua diversità come una sfida, come un atto politico.

La sua vita era sdoppiata, certo. Di giorno frequentava i salotti intellettuali della capitale: Alberto Moravia, Elsa Morante, Bernardo Bertolucci, Attilio Bertolucci, i grandi nomi della cultura italiana. Di notte scendeva a Termini, girava per le borgate, si mescolava con Ninetto Davoli, Sergio Citti, i ragazzi di vita che erano i suoi amici prediletti, secondo lui i «figli della purezza di una civiltà ormai corrotta dal consumismo e dai valori distorti del trionfo borghese».

Chi lo conosceva sapeva che rischiava ad ogni uscita notturna. Già altre volte era stato aggredito, derubato, picchiato. Ma lui continuava. Come se quel rischio fosse parte necessaria della ricerca, come se la possibilità della violenza fosse il prezzo da pagare per toccare la vita nuda, quella non addomesticata dal perbenismo borghese.

Caso chiuso, dunque. Pino Pelosi reo confesso. Un ragazzetto che ha ucciso per legittima difesa dopo un approccio sessuale molesto. Uno dei tanti delitti che avvengono ogni giorno nelle periferie italiane.

O no?

Le certezze durano lo spazio di un mattino. Anzi no: durano il tempo che ci mette Laura Betti a sapere della morte del suo amico.

Laura Betti, l'attrice dai capelli rossi e dalla voce roca, amica intima di Pasolini, sua musa, sua confidente. Quando le danno la notizia si presenta subito al commissariato. Vuole vedere il corpo. Vuole sapere. E appena sente la versione di Pelosi scoppia: «È impossibile. Pier Paolo non avrebbe mai fatto violenza a nessuno. E poi guardate quel corpo: quelle ferite non le fa un ragazzetto di diciassette anni. Lì c'erano altre persone. Questo è un omicidio politico».

Oriana Fallaci si precipita dalla madre di Pasolini, Susanna Colussi. La trova distrutta. «Signora, mi dica la verità: suo figlio si sarebbe mai comportato così? Avrebbe mai molestato violentemente un ragazzo?». Susanna scuote la testa: «Mai. Pier Paolo era dolce. Era generoso. Dava soldi ai ragazzi, li aiutava. Non avrebbe fatto del male a una mosca».

E poi ci sono i testimoni. Confusi, contraddittori, ma presenti. Alcuni dicono di aver visto quella notte all'idroscalo non due persone ma almeno quattro. Forse cinque. Voci, urla, motori di macchine. Non una sola Alfa Romeo ma altre auto.

C'è chi dice di aver visto due motociclette sfrecciare via dopo l'omicidio. C'è chi giura di aver riconosciuto facce note della malavita romana. C'è chi parla di un gruppo di neofascisti che quella sera girava per Ostia in cerca di «froci da pestare».

Ma i testimoni non vengono ascoltati. O vengono ascoltati male. O le loro testimonianze spariscono nei meandri delle indagini. Perché la verità ufficiale è già stata decisa: Pelosi ha ucciso da solo. Caso chiuso.

Sergio Citti, regista e amico di Pasolini, non ha mai creduto alla versione ufficiale. Nel 2005, trent'anni dopo, racconta la sua verità: «Pier Paolo quella sera aveva un appuntamento. Doveva incontrare dei ragazzi che avevano rubato due "pizze” – due bobine – del film Salò. Volevano restituirgliele. L'appuntamento era a Piazza dei Cinquecento, poi si sarebbero spostati a Ostia per la consegna. Pelosi era con lui perché lo aveva caricato alla stazione Termini. Ma poi all'appuntamento sono arrivati altri. E lì è successo il massacro».

Due bobine di Salò. Rubate negli stabilimenti della Technicolor qualche tempo prima. Pasolini le voleva indietro. Contenevano scene che considerava essenziali. Era disposto a tutto pur di riaverle.

Era una trappola? Un agguato premeditato? O è davvero degenerata una trattativa per la restituzione del materiale rubato?

Nel 2005, Pelosi ritratta. Dopo trent'anni di silenzio, davanti alle telecamere del Maurizio Costanzo Show, racconta una storia diversa. Non era solo quella notte. C'erano altre tre persone. Forse quattro. Hanno aggredito Pasolini nell'oscurità. Lo hanno massacrato. Lui, Pelosi, era presente ma non ha partecipato al pestaggio. Aveva paura. È fuggito con la macchina. Ha investito accidentalmente il corpo mentre scappava.

Cambia tutto, insomma. Tutto tranne il risultato: Pasolini è morto e i colpevoli non si conoscono.

Perché Pelosi ci ha messo trent'anni a ritrattare? Aveva paura? Era stato minacciato? Lo avevano pagato per stare zitto? E se sì, chi?

Ma poi, ancora più importante: perché ritratta proprio nel 2005? Proprio davanti alle telecamere, in diretta televisione? C'è qualcosa di teatrale in quella confessione tardiva. Come se finalmente gli avessero dato il permesso di parlare. O come se qualcuno fosse morto e lui non avesse più paura.

La Corte d'Appello, già nel 1976, aveva condannato Pelosi per "omicidio volontario in concorso con ignoti". Ignoti. Quella parola è rimasta sospesa nell'aria per cinquant'anni. Come un'accusa. Come una vergogna nazionale.

Ignoti. Chi erano gli ignoti? La malavita romana? I neofascisti? Gli estremisti di destra che Pasolini aveva denunciato nei suoi articoli? I servizi segreti deviati? Gli uomini del potere che volevano zittire un intellettuale troppo scomodo?

Chi erano gli ignoti? Perché hanno ucciso Pasolini? La risposta dipende da chi lo chiedi.

Per alcuni era solo un delitto passionale degenerato. Una marchetta finita male. Un intellettuale che ha pagato il prezzo della sua vita spericolata, delle sue frequentazioni pericolose. Fine della storia.

Per altri era un agguato della malavita legata alla prostituzione maschile. Pasolini faceva troppe domande, girava troppo per le borgate, conosceva troppi segreti. Volevano dargli una lezione. Ma la lezione è sfuggita di mano ed è diventata omicidio.

Per altri ancora era un'esecuzione politica. Pasolini sapeva troppo. Stava scrivendo Petrolio, romanzo-inchiesta sui rapporti tra Eni, potere politico, stragi, trame nere. Stava tirando fili che collegavano Cefis a Mattei, le stragi agli interessi petroliferi, il potere economico alla strategia della tensione.

Un anno prima della morte, nel novembre 1974, aveva scritto sul Corriere della Sera l'articolo "Il romanzo delle stragi": «Io so. So chi ha compiuto le stragi, chi ha coperto, chi ha depistato. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore che cerca di seguire tutto quello che succede, che coordina fatti anche lontani, che mette assieme pezzi disorganizzati e frammentari di un intero quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembra regnare: l'arbitrarietà, la follia e il mistero. Ma io non ho prove. Non ho nemmeno indizi».

Conosceva i nomi. Diceva di sapere. Un uomo così, se è onesto e libero, è un uomo che dà fastidio. Un intellettuale così è un intellettuale scomodo. Troppo scomodo.

E poi c'è la teoria di Giuseppe Zigaina, pittore friulano e amico intimo di Pasolini. Zigaina ha dedicato tre saggi alla morte dell'amico: Pasolini tra enigma e profezia (1989), Pasolini e l'abiura (1993), e infine Hostia. Trilogia della morte di Pier Paolo Pasolini (1995).

Secondo Zigaina, Pasolini si era fatto uccidere volutamente. Aveva costruito, anno dopo anno, un percorso che lo avrebbe portato a quella morte. Una sorta di suicidio per procura. «Per esprimermi compiutamente io devo morire», aveva scritto Pasolini. «La mia morte dunque, come segno linguistico, come montaggio del film della mia vita».

Zigaina vede tracce di questo percorso autodistruttivo in tutta l'opera di Pasolini a partire dal 1961. La morte come opera d'arte finale. Come compimento necessario. Pasolini è morto all'alba della domenica nel giorno della commemorazione dei morti. Non può essere un caso, dice Zigaina. Era tutto previsto. Tutto voluto.

È suggestiva, questa teoria. Ma non convince. Perché se Pasolini voleva morire, perché resistere? Perché quelle ferite di difesa sulla mano sinistra? Perché quel corpo che parla di lotta, di tentativo disperato di salvarsi?

No. Pasolini non voleva morire quella notte. Voleva vivere. Voleva finire Petrolio. Voleva continuare a combattere, a scrivere, a girare film, a rompere i coglioni al potere.

Ma qualcuno ha deciso che era ora di farlo tacere.

La Commissione Parlamentare Antimafia, nella relazione della XVIII legislatura del 2020, ha scritto che «appaiono ormai del tutto improbabili soluzioni di carattere giudiziario». Sostiene l'ipotesi che l'omicidio «potrebbe essere legato al furto delle pellicole originali di Salò», ma non presenta prove. Solo ipotesi. Parole. Nebbia.

Walter Veltroni, nel 2010, da sindaco di Roma ha chiesto la riapertura del caso. Troppi i buchi, le incongruenze, le testimonianze ignorate. Troppo il silenzio. Ma non è cambiato niente. Il caso è rimasto chiuso. Gli ignoti sono rimasti ignoti.

Nel 2017 muore Giuseppe Pelosi. Ha sessantanove anni. Se ne va portando con sé la verità che aveva confessato e ritrattato, detto e non detto. Fino all'ultimo ha mantenuto una versione ambigua, a metà tra la colpevolezza e l'innocenza. Come se anche lui fosse vittima di quella notte, anche se carnefice.

Cinquant'anni dopo, la verità rimane sepolta nella nuda terra, imprigionata tra le tenebre di quella feroce notte. Sepolta là, sotto quel campo di calcio all'idroscalo di Ostia, dove i ragazzi continuano a giocare senza sapere che sotto i loro piedi riposa uno dei misteri più grandi della Repubblica italiana.

Pasolini non ha visto il suo ultimo film Salò diventare un caso. Non ha visto le polemiche, le censure, i divieti. Non ha visto – ironia suprema – il film venduto e distribuito nelle edicole come supplemento dell'Espresso, gettato tra le pieghe rosa della Gazzetta dello Sport, tra le riviste di moda patinate e i giornaletti scandalistici di gossip. Esattamente quella commercializzazione di massa che tanto odiava, quella mercificazione dell'arte contro cui aveva combattuto tutta la vita.

Non ha saputo che nemmeno la sua morte violenta è stata in grado di fermare – neanche per un momento, in un rispettoso silenzio – le diffamazioni, le cattiverie, le etichette superficiali che lo hanno accompagnato per tutta la vita e che hanno continuato a perseguitarlo anche da morto.

Il 5 novembre 1975, ai funerali a Roma, Alberto Moravia pronuncia l'orazione funebre. Parla del poeta, dell'amico, dell'intellettuale che l'Italia ha perduto. Ma già i giornali titolano: "Il poeta dei perversi". "Morte di un omosessuale". "Ucciso da un ragazzo di vita". Come se la sua opera potesse essere ridotta a questo. Come se la sua grandezza potesse essere cancellata dal modo in cui è morto.

Sul luogo del delitto, oggi, non c'è una targa. Non c'è un monumento. Non c'è niente che ricordi quella notte. Solo quello spiazzo sterrato dove il vento porta l'odore del mare e del fango. Il campo di calcio dei ragazzi è ancora lì. Giocano, corrono, gridano. Non sanno. O forse sanno ma non gliene importa. Il passato è passato. La vita continua.

Ogni 2 novembre qualcuno – pochi, sempre meno – viene a deporre un fiore. A sostare in silenzio. A chiedere perché. La risposta non arriva. Il mare continua a infrangersi sulla spiaggia. I ragazzi continuano a giocare. E il corpo dell'intellettuale più scomodo d'Italia riposa al cimitero di Casarsa, nel Friuli che tanto amava, con addosso il mistero di quella notte che nessuno – nessuno – ha mai voluto davvero chiarire.

Perché è morto Pasolini?

Quella domanda resta sospesa nell'aria da cinquant'anni. Come un'accusa. Come un rimorso collettivo. Come una ferita che questo paese porta dentro e che non ha ancora il coraggio di curare.

Forse perché la risposta farebbe troppo male. Forse perché chiamerebbe in causa troppa gente, troppi nomi importanti, troppi segreti inconfessabili. Forse perché l'Italia preferisce credere alla versione comoda: il poeta perverso ucciso da un ragazzo di vita durante una marchetta finita male.

È più facile così. Più rassicurante. Non mette in discussione niente e nessuno. Pasolini ha vissuto pericolosamente, è morto di conseguenza. Fine della storia.

Ma non è la fine. Non può esserlo.

Perché quella notte a Ostia non è morto solo un uomo. È morta una voce. È morto un pensiero libero. È morta la possibilità di dire la verità in un paese che preferisce le menzogne consolatorie. E questo – questo sì – è davvero un omicidio. Un omicidio di cui siamo tutti responsabili. Tutti complici.

Cinquant'anni dopo, il silenzio continua. E quel silenzio è la più feroce delle confessioni.