Ho la sensazione che alcune iniziative abbiano un significato risarcitorio nei confronti di un intellettuale tanto celebrato da morto, quanto perseguitato e dileggiato in vita, perché metteva a nudo con la sua opera poetica e cinematografica i disvalori di una società avvolta e protetta dalla sua ipocrisia

Tutti gli articoli di Opinioni

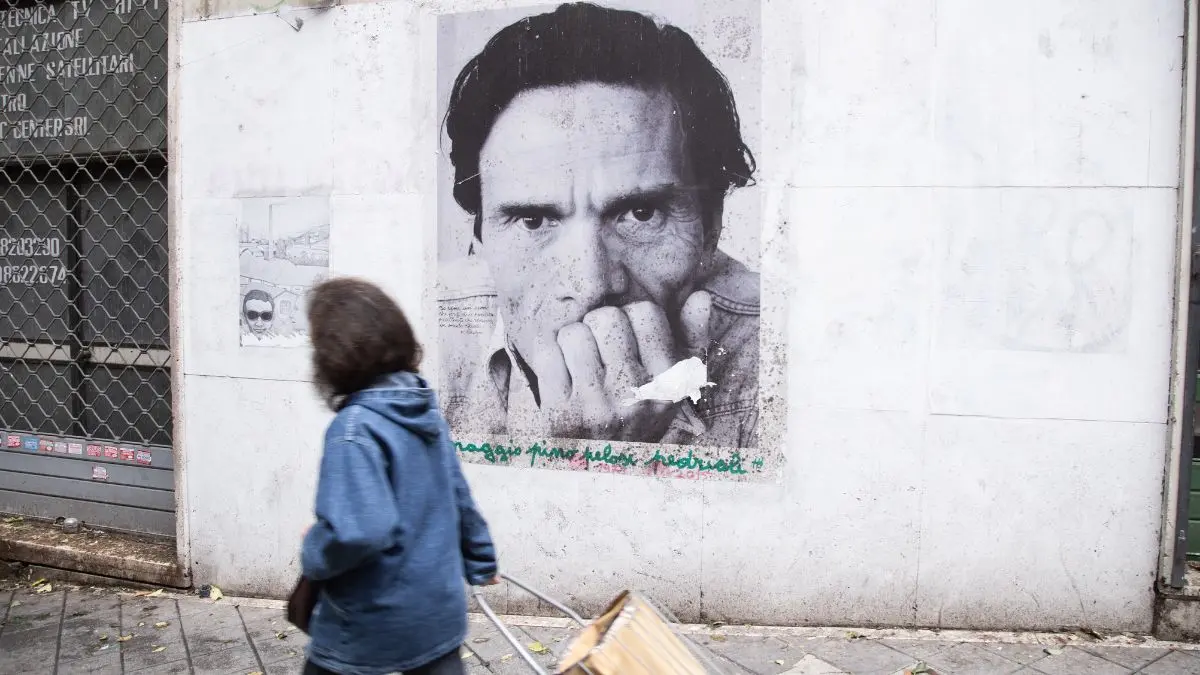

PHOTO

In questi giorni stiamo assistendo a tante trasmissioni, articoli, eventi che in qualche modo rievocano la tragica morte e la figura di Pasolini mettendo in evidenza la carica profetica di molte sue affermazioni. Per la verità ho la sensazione che alcune iniziative abbiano un significato risarcitorio nei confronti di un intellettuale tanto celebrato da morto, quanto perseguitato e dileggiato in vita, perché metteva a nudo con la sua opera poetica e cinematografica i disvalori di una società avvolta e protetta dalla sua ipocrisia. A me piace ricordarlo, in questo momento, con alcune notazioni personali.

La notizia della morte mi colse quel 2 novembre, a Crotone, terra amata da Pasolini, mentre ero in ansia per la nascita del mio primo figlio, Lenin. L’uccisione di P.P.Pasolini, intellettuale libero, grande poeta e narratore, saggista, regista e sceneggiatore, coscienza critica del novecento ma dotato di una umanità e di una civiltà che lo avevano reso, allora, straniero in patria, provocò grande sgomento e indignazione non solo nel mondo della cultura e della politica, anche se, da estimatore di Pasolini, avanzerei qualche dubbio sulla sincerità di quei sentimenti. Odiato dalla destra fascista ma non amato dalla sinistra, e dal partito comunista italiano, in particolare, ha pronunciato parole profetiche, oggi tremendamente attuali: ma nessuno è profeta in patria.

Se la notizia della morte mi ha procurato tanta angoscia, tuttavia non mi ha colto di sorpresa perché, in una intervista concessami l’otto maggio 1971, in una Roma assolata, nella sua casa di viale Eufrate, e che conservo ancora gelosamente, avevo fin da allora letto la sua condanna a morte. Ricordo di averne parlato, ancora fresco di laurea, con alcuni amici i quali avevano sorriso a questa mia osservazione. Ecco le risposte di Pasolini ad alcune delle mie domande sul romanzo “Ragazzi di vita”.

«Proprio in questi giorni sto pensando, dopo tanto tempo, ad una nuova opera che si intitolerebbe – Nuovi ragazzi di vita -, che appunto coglierebbe le differenze tra i ragazzi di vita di allora e quelli di oggi. La differenza è questa: che probabilmente c’è un po’ meno di fame, ma c’è molta più violenza; e la violenza di oggi ha un carattere che allora non aveva; allora era puramente fisiologica o istintiva, adesso è in qualche modo diventata ideologica ed implica anche la crudeltà, cosa che non c’era prima. Prima un ragazzo di vita poteva essere violento, ma non era mai crudele, ed era possibile che in lui ci fosse della pietà: in questo momento la pietà sta sempre più diminuendo, colpa della televisione e degli altri mezzi di comunicazione di massa che hanno avvicinato le borgate alla città e hanno tolto a loro, da una parte la loro solitudine, il loro isolamento, dall’altra anche la loro autonomia ideologica. Il mondo piccolo borghese lo ha raggiunto; lo ha raggiunto per donargli forse un po’ più di benessere e un po’ più di lavoro, ma distruggendo il suo modello di vita e sostituendolo con uno completamente inautentico».

«Allora sì, la mia era una weltanschauung la quale poneva il sottoproletariato un po’ come un’immagine mitica dell’uomo; con tutti i suoi difetti, le sue mancanze, le sue lacune storiche, soprattutto con tutto il suo ritardo storico. Tuttavia si poneva miticamente come un eroe positivo, l’eroe sottoproletario, cosa che allora ha scandalizzato sia i borghesi che i comunisti. Allora però io pensavo anche a una specie di palingenesi umana, a cui il sottoproletariato, in quanto terzo mondo, avrebbe contribuito: vedi per esempio quella mia poesia intitolata “Profezia”, che parla del sottoproletariato del terzo mondo che viene su, si unisce al sottoproletariato calabrese e romano, e distrugge Roma e l’Occidente…»

«Ma adesso qualcosa è radicalmente mutato: mentre allora pensavo che in fondo era giusto che il sottoproletariato volesse il potere sulla città, e sarebbe stato in grado di trasformare questo potere, renderlo democratico, giusto e ideale, adesso questo non è più possibile perché la città che il sottoproletariato conquisterebbe, nel caso la conquistasse, è una città completamente deformata, inautentica e non più comunque umanistica, cioè una città come mi pareva quindici o venti anni fa: è la città della civiltà tecnologica, della cultura di massa, della totale corruzione. Il potere, quindi, di cui il sottoproletariato si approprierebbe, in ogni eventualità, sarebbe un potere che corromperebbe il sottoproletariato stesso».

Pochi giorni prima dell’intervista la Televisione aveva trasmesso “Il vangelo secondo Matteo”. Alla domanda se l’avesse visto risponde così: «Io sono in maniera totale, assoluta contro la televisione; tutto ciò che si fa alla televisione, secondo me, è sbagliato e dannoso alle origini, perché è tutto detto ex cathedra, inutilmente mascherato di democraticità, di parlato, di colloquialità, di affabilità, ma in realtà è tutto autoritario… io non ho visto il mio “Vangelo” alla televisione per non soffrire d’angoscia. Non sarebbe così soltanto nel caso in cui la televisione fosse pluralistica, cioè ci fossero venti televisioni dentro la televisione, cioè ci fossero venti canali televisivi gestiti da persone, da partiti, da gruppi diversi: in questo caso allora l’autoritarismo andrebbe perso oggettivamente».

E a proposito della funzione dell’intellettuale: «La funzione dell’intellettuale nella società moderna per me, in questo momento, è quella di rimpiangere il passato, a costo di essere reazionario, perché non c’è niente di più orribile di questa città e di questo potere di cui le parlavo prima. Io, per conto mio, giungo a rimpiangere l’Italia fascista, non perché c’era Mussolini e due o trecentomila piccoli borghesi pazziche erano al potere, ma perché i quaranta milioni di Italiani di allora erano infinitamente migliori dei cinquanta milioni odierni. La vita, benché povera, benché miserabile, benché ingiusta, aveva una sua grazia, una sua realtà che oggi sta perdendo giorno per giorno. La funzione dell’intellettuale quindi, per me, in questo momento, è quella di essere reazionario, ma in un senso, direi, rivoluzionario della parola: sto scrivendo appunto un saggio “Come recuperare nella rivoluzione alcune affermazioni della reazione”».

«Quanto alla seconda parte della domanda, io penso che l’intellettuale non deve avere paura di essere integrato dalla società perché questo non è possibile: è una leggenda nata nella sociologia, ideologica e di cui poi l’avanguardia si è appropriata in maniera anche abbastanza teppistica e faziosa. Non è possibile che la poesia venga integrata nella società, perché non può essere consumata. Sarebbe: pensi ad un soggetto di un film in cui ci fosse un’invenzione per cui un paio di scarpe non si consumino più. Immagini ad un certo punto che un calzaturificio di Varese inventi un paio di scarpe inconsumabili: questo sarebbe la rivoluzione nel mondo industriale del nord; il mondo industriale del nord crollerebbe di fronte a una cosa simile. Quindi la poesia è inconsumabile perché morirò io, morirà il mio editore, moriranno coloro che mi hanno integrato, ma la poesia non sarà ancora consumata. Quindi non si può parlare di mercificazione della poesia a livello estetico e a livello morale; se ne può parlare provvisoriamente a livello della cultura di massa soltanto». Ho letto in questi giorni di iniziative lodevoli per ricordare la figura e l’opera di Pasolini, tanti articoli di pregio e di grande interesse, con l’augurio che non sia solo commemorazione o sentimento risarcitorio.

Non vorrei però destare scandalo se chiudo dicendo che tra le cose lette mi ha colpito molto l’intervento nei giorni scorsi a Palazzo Madama del senatore Mario Occhiuto, per le argomentazioni esposte che evidenziano, al di là delle appartenenze politiche o ideologiche, non soltanto una comprensione delle tematiche pasoliniane, ma anche una sincera, e non scontata, riflessione sulle stesse, a me così pare, che mi auguro diventino patrimonio comune.