Il giudice e presidente dell’Associazione nazionale magistrati di Catanzaro parla del «falso problema della separazione delle carriere» e di un sorteggio del Csm che è «l’antitesi della democrazia». Per il magistrato il rischio è che il pm diventi «un avvocato dell’accusa»

Tutti gli articoli di Attualità

PHOTO

«Oltre ad essere sostanzialmente inutile questa è una riforma che pone come suo presupposto un falso problema: il passaggio da una funzione all’altra, da giudice a pm o da pm a giudice. Ma il problema è falso perché i numeri ci offrono una realtà ben diversa: siamo al di sotto dell’un percento tra coloro che hanno deciso di fare questo passaggio. Tra l’altro si sta intaccando la Costituzione per porre rimedio a un problema che poteva realizzarsi con legge ordinaria come già disposto dalla legge Cartabia, secondo la quale il cambio di funzioni può avvenire una sola volta nella vita professionale di un magistrato. Decisione poi non più reversibile».

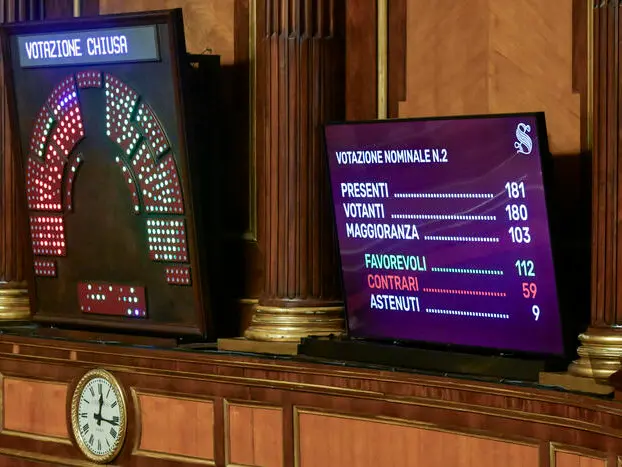

Nella sezione distrettuale di Catanzaro il presidente dell’Associazione nazionale magistrati è il giudice Giovanni Strangis. Da un anno, insieme ai colleghi, sta portando avanti una agguerrita campagna contro la riforma costituzionale della giustizia. Riforma che ieri è stata approvata in Senato con 112 voti favorevoli, 59 contrari e nove astensioni. Non essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei votanti nella seconda deliberazione, il testo sarà sottoposto a referendum confermativo, che si terrà in primavera. Il governo spingerà per il Sì ma l’Anm sta affilando le armi perché passi il No. Le ragioni ce le spiega, con larga messe di esempi, il giudice Strangis nel corso di una lunga intervista.

Chi decide di passare da una funzione giudicante a una requirente, o viceversa, deve anche cambiare regione…

«Certo! Faccio questo esempio: un giudice penale di Catanzaro non potrà mai diventare pubblico ministero della Procura di Catanzaro, o viceversa. E questo vale per gli uffici di tutto il Distretto proprio perché è un passaggio presidiato da queste garanzie. Si dovrà, di fatto, prendere armi e bagagli e cambiare regione. Ma c’è dell’altro. Se vi fosse un problema di condizionamento dei giudici da parte dei pm, la riforma non potrebbe alcun rimedio: nonostante i concorsi separati, continueremmo a rimanere comunque colleghi. In ogni caso, si tratta di un falso problema: i numeri parlano chiaramente. Le assoluzioni superano la soglia del 40% nei processi. E questo significa che il sistema funziona e che i giudici sono indipendenti».

La maggioranza di governo sostiene la riforma rifacendosi ai condizionamenti del correntismo e al caso Palamara.

«La riforma viene giustificata sulla base delle distorsioni del correntismo. Si dice: vogliamo mettere i giudici e i pm al riparo dalle correnti. A questo punto occorre fare una premessa. Il richiamo è ai fatti dell’hotel Champagne (meglio noto come caso Palamara sulle ingerenze nella nomina del procuratore di Roma, ndr). Ma la classe politica dimentica che all’hotel Champagne non c’erano solo magistrati, componenti del Csm, ma c’erano anche dei politici e quindi quella vicenda non ha riguardato solo un caso interno alla magistratura ma ha riguardato proprio il rapporto con la politica. E c’è da aggiungere che ai fatti dell’hotel Champagne la magistratura ha reagito. Ci sono due ordini di ragioni: quell’incontro è stato oggetto di indagine e di attività investigativa dalla quale sono nati dei processi ancora in corso e dalla quale sono scaturiti procedimenti disciplinari che sono sfociati nell’espulsione di Palamara dalla magistratura. Tutta quella vicenda ha innescato un dibattito interno alla magistratura che ha segnato anche il nostro modo di comportarci perché ora abbiamo metabolizzato le distorsioni del correntismo».

E la politica?

«Un dibattito interno all’ambito politico noi non lo abbiamo visto. All’interno della magistratura abbiamo valutato criticamente queste condotte che sono sfociate in processi disciplinari e processi penali. All’interno dell’ambito politico questa revisione critica noi non l’abbiamo vista. E bisogna ricordare che tutta la vicenda dell’hotel Champagne è venuta fuori dall’attività di altri magistrati. La magistratura è dotata di anticorpi che, anche in quel caso, hanno funzionato».

Tra l’altro questa riforma introduce il sistema del sorteggio per i componenti del Csm. Lo trova democratico?

«Non solo non è democratico, è l’antitesi della democrazia che si fonda su un principio di partecipazione cosciente alle sorti della collettività e del gruppo al quale si appartiene. Col sorteggio si è governati da qualcuno che non si sceglie, questo mi pare cozzi con il sistema democratico».

Ma magari si è anche governati da qualcuno che quel ruolo non vuole ricoprirlo.

«Non solo. Il sorteggio è fumo negli occhi perché si dice che il sorteggio escluderebbe le correnti. In realtà il sorteggio è uno strumento cieco che paradossalmente potrebbe andare a raggruppare all’interno del Csm soggetti appartenenti tutti alla medesima corrente. Così come potrebbe andare a raggruppare soggetti che appartengono in prevalenza a una o in prevalenza all’altra corrente creando quel gioco di maggioranza di un gruppo rispetto a un altro che è uguale a quello che c’era prima. L’unico risultato del sorteggio è quello di indebolire la magistratura sotto un duplice aspetto. In primo luogo si presenta la magistratura come un insieme di soggetti che non sono in grado di eleggere i propri rappresentanti nonostante siamo in grado di decidere delle sorti di ogni cittadino che viene a chiedere giustizia. Inoltre, un collega eletto ma non scelto, che non ha vissuto un’esperienza di condivisione, si troverà in una condizione di isolamento, di solitudine».

C’è anche una componente politica.

«C’è il confronto con una componete politica che viene sorteggiata, sì, ma tra un gruppo di prescelti. Mentre per la magistratura il sorteggio sarebbe pieno e radicale, la componente politica sarà una componente in cui uno vale l’altro perché tanto sono persone che sono state prescelte».

C’è poi la questione dell’Alta corte disciplinare.

«Io vorrei evidenziare un fatto. La Commissione disciplinare del Csm è una commissione che attualmente è presieduta dal vicepresidente del Cms che è un soggetto laico, ovvero non togato. E inoltre la commissione è composta anche da membri laici, non solo togati. E se ci rifacciamo alle cronache queste ci raccontano che la stortura proviene da un membro laico. È stata una componente laica (si riferisce a Rosanna Natoli, ndr) ad essere intercettata mentre incontrava una giudice sottoposta a procedimento disciplinare».

Come cambia questa riforma il rapporto tra il cittadino che chiede giustizia e il pubblico ministero?

«Il pubblico ministero d’ora in poi sarà orientato a portare a casa una condanna. Si cerca di spogliare il pubblico ministero dalla funzione giurisdizionale giudicante, cioè quella cultura della giurisdizione alla quale abbiamo molte volte fatto riferimento. Si trasforma il pm in un avvocato dell’accusa. Questa riforma non attua il giusto processo perché il giusto processo lo si attua con legge ordinaria dando attuazione alla Costituzione. Dobbiamo ricordare che il pubblico ministero rappresenta comunque lo Stato e quindi rappresenta anche l’interesse a che quel soggetto imputato abbia un giusto processo. L’eguaglianza significa che il pm diventa un avvocato dell’accusa, interessato soltanto a portare a casa condanne e anni di pena».