Un gesto che vale più di mille dichiarazioni: la mano tesa del sovrano inglese al Papa riapre una ferita nata con la Riforma

Tutti gli articoli di Italia Mondo

PHOTO

C’è un momento, nel protocollo ovattato del Vaticano, in cui la storia smette di sembrare un museo. È quando una Bentley nera, con lo stendardo reale al vento, varca i cancelli di San Damaso: a bordo, Carlo III e Camilla, re e regina d’Inghilterra.

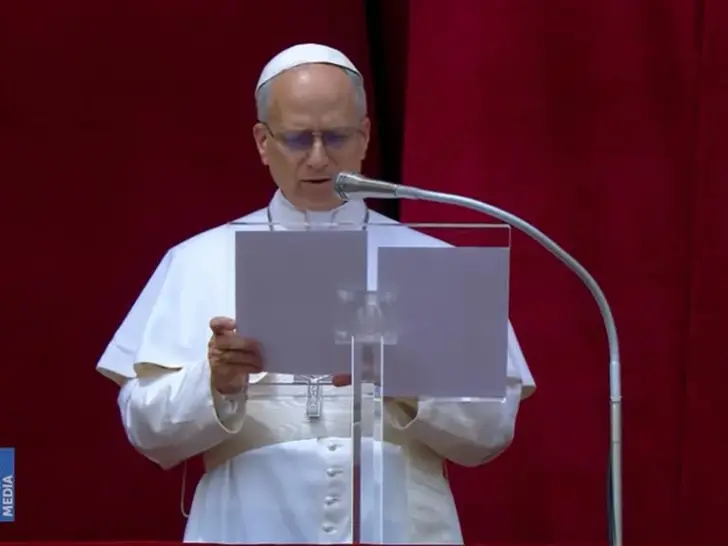

Li accoglie Papa Leone XIV nella biblioteca privata del Palazzo Apostolico. Si stringono la mano, parlano a lungo. Poi pregano insieme nella Cappella Sistina. Nessun comunicato, nessun proclama: solo gesti. Ma a volte i gesti sono scosse telluriche.

Cinque secoli di distanza, un giorno di tregua

Dal 1534, anno in cui Enrico VIII tagliò i ponti con Roma fondando la Chiesa d’Inghilterra, nessun sovrano britannico aveva pregato accanto a un Papa. Mezzo millennio di separazione, dispute teologiche, reciproche diffidenze.

Eppure eccoli lì, uno di fronte all’altro, con la compostezza di chi sa che la storia pesa, ma può ancora essere riscritta.

Carlo III ha portato con sé la discrezione britannica, ma anche il suo vecchio chiodo fisso: il dialogo tra le fedi. Papa Leone XIV, dal canto suo, è figlio di una stagione che tenta di far convivere ortodossia e apertura, dogma e ascolto.

Si sono capiti, dicono i presenti, «come due uomini che condividono lo stesso peso: la responsabilità di un mondo che cerca ancora un senso».

Non una visita di cortesia, ma un atto politico e spirituale

Quella in Vaticano non è stata una semplice udienza di prammatica. È un messaggio, calibrato con precisione: la monarchia britannica che si riconcilia con la Chiesa di Roma, almeno sul piano simbolico. Nel linguaggio ovattato della diplomazia vaticana, è un terremoto controllato.

Re Carlo, che in patria è “supreme governor” della Chiesa anglicana, sa che ogni parola può diventare miccia. Eppure ha scelto di spingersi dove nessuno dei suoi predecessori aveva osato.

Non ha chiesto perdono né concesso abiure. Ha scelto il linguaggio universale della preghiera. E il Papa gli ha risposto con lo stesso codice: silenzio, ascolto, fraternità.

Dietro la coreografia, c’è anche la sostanza. Il Regno Unito, in cerca di una nuova identità dopo la Brexit, usa la monarchia come strumento di soft power spirituale. Il Vaticano, dal canto suo, guadagna un alleato simbolico su fronti cruciali: pace, clima, dialogo interreligioso.

Entrambi sanno che la fede può ancora essere diplomazia, se si parla con voce ferma ma non arrogante.

Un linguaggio comune: la cura del creato

Tra i temi toccati nell’incontro, quello ambientale ha avuto un peso preciso. Carlo III, ecologista convinto ben prima che fosse di moda, ha trovato nel Papa un interlocutore naturale. Leone XIV — successore diretto della linea “verde” tracciata da Francesco — considera la tutela del creato parte integrante della fede.

La sintonia è stata immediata: due anziani leader, figli di mondi diversi, uniti da una stessa inquietudine. «Il pianeta come casa comune» non è più uno slogan, ma un atto di fede condivisa.

Non è un caso che, dopo l’udienza, i due abbiano partecipato a una breve preghiera ecumenica nella Cappella Sistina. Il canto corale, in latino e in inglese, ha sancito il gesto con la forza del rito.

Nessun precedente paragonabile: l’ultimo sovrano inglese a pronunciare parole di devozione sotto gli affreschi di Michelangelo regnava quando ancora l’Europa parlava il linguaggio delle crociate.

L’effetto simbolico su Londra e sul mondo

Nel Regno Unito, la visita è stata accolta con rispetto ma anche con cautela. I circoli più conservatori della Chiesa anglicana hanno storto il naso: temono che il sovrano, nel suo slancio ecumenico, finisca per annacquare l’identità anglicana.

Ma l’opinione pubblica, ormai distante dalle rigidità teologiche, sembra apprezzare il coraggio del gesto.

Sul piano internazionale, invece, l’immagine di Carlo e Leone XIV fianco a fianco funziona: è un antidoto alla polarizzazione, una lezione di compostezza in tempi di urla.

Mentre il mondo politico grida, la religione — paradossalmente — sussurra. E quel sussurro può pesare più di un trattato.

Il Vaticano come crocevia del XXI secolo

Il pontificato di Leone XIV si sta rivelando più politico di quanto i suoi primi mesi lasciassero intendere. Dopo i dossier su Ucraina, Terra Santa e Africa, l’apertura a Londra rappresenta un nuovo asse: quello delle coscienze europee.

Il Papa non cerca la riconciliazione teologica, ma quella umana. E lo fa usando l’unica arma che il Vaticano possiede davvero: l’autorità morale.

Non c’è potere militare, non c’è esercito. Ma c’è ancora, nel mondo, chi si ferma quando parla un Papa.

E se a farlo accanto a lui è un re anglicano, il messaggio diventa universale: la fede non è più una frontiera, ma un ponte.

Un segno per il futuro, non un ritorno al passato

Chi spera in una riunificazione tra cattolici e anglicani resterà deluso. Non accadrà. Ma questo incontro, più che un ritorno alle origini, è un tentativo di aggiornamento morale.

L’Europa è stanca di guerre culturali e religiose.

Invece di cercare la «verità» da imporre, Carlo III e Leone XIV hanno scelto di condividere una «preoccupazione» da affrontare insieme: la sopravvivenza spirituale dell’uomo moderno.

È questo il vero senso dell’evento: la consapevolezza che la fede, per restare viva, deve uscire dalle sue trincee.

Il valore del gesto

Alla fine, restano le immagini. Il Papa che accompagna i sovrani verso l’uscita, la regina Camilla che sorride con discrezione, il re che accenna un inchino.

E quella Bentley che si allontana lentamente dal cortile di San Damaso, come a non voler rompere l’incanto.

Non c’è bisogno di titoli roboanti per capire che qualcosa è successo davvero. Cinque secoli dopo Enrico VIII, un re d’Inghilterra ha bussato alla porta di Pietro — e qualcuno, dall’altra parte, ha aperto.