Dalle liriche friulane a Poesia in forma di rosa, la parola pasoliniana attraversa storia, dolore e tradizione, restituendo oggi una voce viva che interroga la coscienza collettiva e riscatta l’uomo oltre il mito

Tutti gli articoli di Opinioni

PHOTO

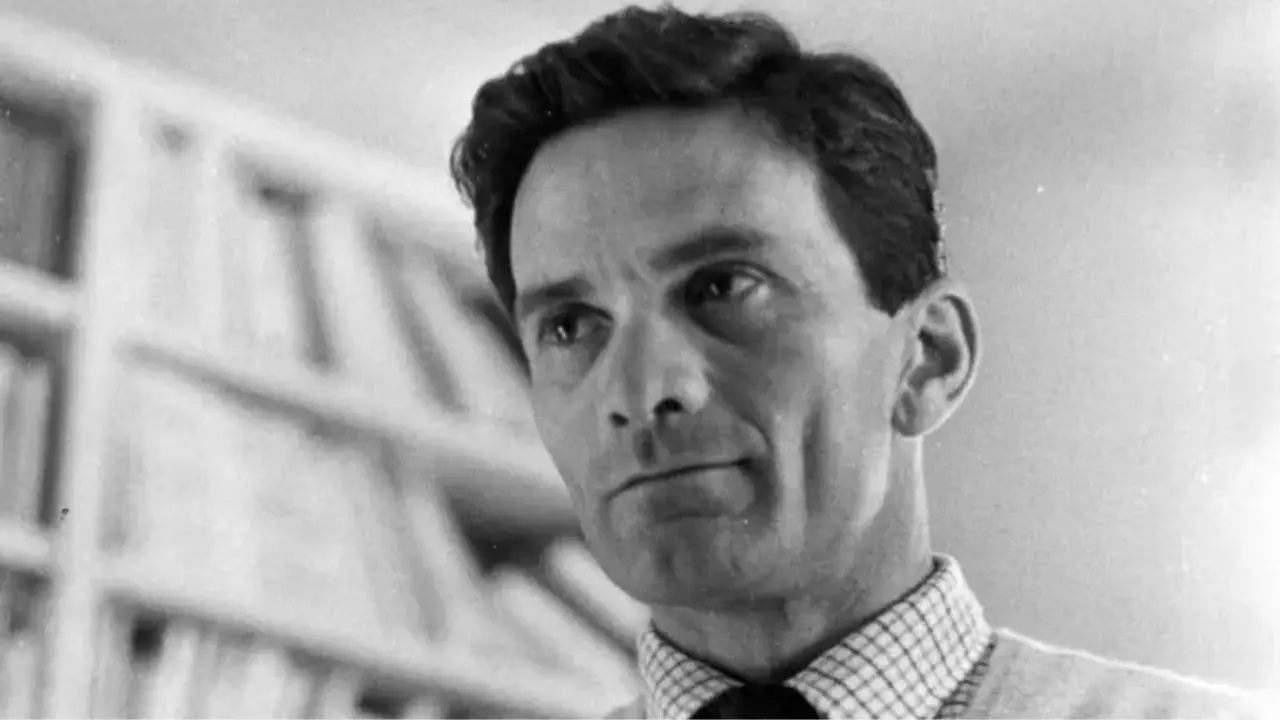

L’opera di Pier Paolo Pasolini sorprende per il vorticoso percorso di attraversamento tra i diversi linguaggi espressivi utilizzati, compiuto in poco più di trent’anni di attività.

All’interno dell’immenso e multiforme orizzonte della critica pasoliniana, la concezione della poesia quale “azione reale”, forza operante e vivente nell’intera sua opera, è stata spesso trascurata, mentre l’attenzione ha privilegiato un aspetto artistico rispetto a un altro, isolando frammenti di un corpus sterminato o circoscrivendo l’indagine a determinate “stagioni” della sua produzione.

Attraverso gli esordi poetici dialettali e le prose romane, Pasolini esplora un percorso artistico costellato di sperimentazioni e revisione continua, dialogando incessantemente con la contemporaneità, nei suoi aspetti estetici, politici e sociali, e con una tradizione avvertita come forza sotterranea e vivente, sempre operante nella sua opera.

L’esordio poetico di Pasolini manifesta fin da subito il segno di una profonda contraddizione. Le prime liriche friulane si muovono lungo il sottile crinale che separa il tempo poetico dalla Storia, l’esperienza quotidiana di Casarsa dall’ombra minacciosa della guerra. Già nella scelta del dialetto della koinè friulana a sud del Tagliamento, si delinea un disegno di consapevole polemica, un gesto di resistenza rispetto alle imposizioni politiche che gravavano sull’epoca.

La poetica di Pasolini offre l’esperienza di una temporalità altra, che si attualizza nel presente: fin dalle sue prime liriche, Pasolini avverte l’attualità come dimensione «in bilico nel tempo», ma questa consapevolezza costituisce l’apriori politico del futuro intellettuale, la condizione necessaria per quel «regresso lungo i gradi dell’essere» su cui il poeta meditò successivamente. Naturalmente, quando si tratta di Pasolini, tentare di separare la Vita dall’Opera appare a priori gesto insensato e, sul piano ermeneutico, sterile.

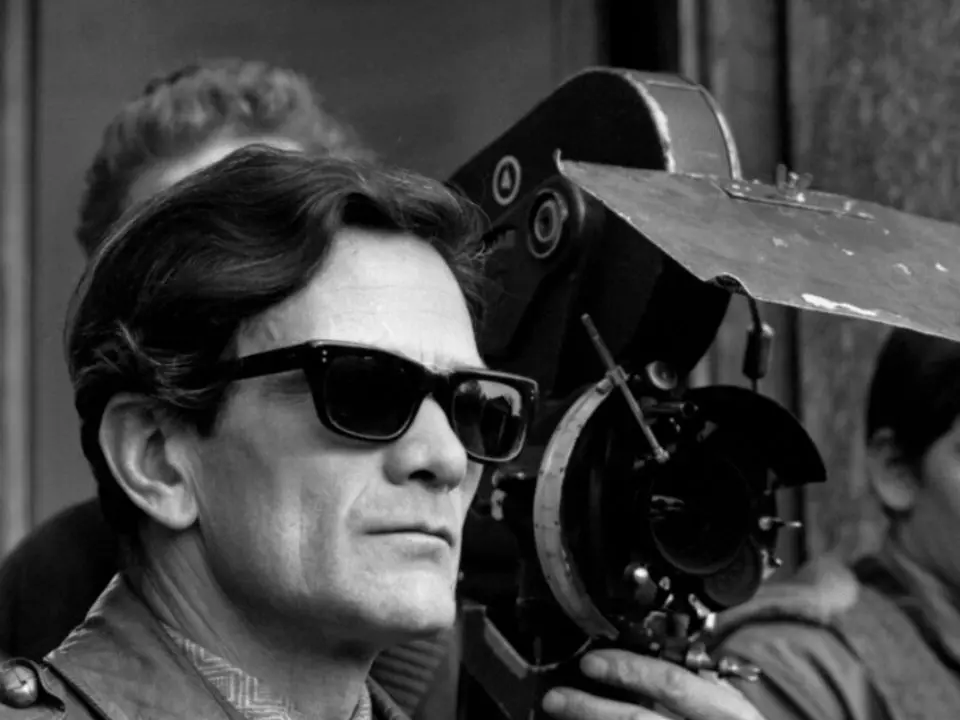

Pasolini, un delitto che non smette di parlare: le zone d’ombra e i misteri mai chiaritiLa poesia di Pasolini si dispiega in una vastità e in una multiformità tali da sottrarsi a ogni tentativo di catalogazione netta: dai primi versi friulani, intimi e dialettali, alle liriche più mature in italiano, dense di sperimentalismo, riflessione politica e interrogazione esistenziale.

Ogni raccolta ne costituisce soltanto un frammento di un universo in continua espansione, poiché Pasolini attraversa incessantemente linguaggi, temi e forme poetiche, instaurando un dialogo incessante con la tradizione e con la contemporaneità. Tentare di racchiuderla in un’unica antologia equivale inevitabilmente a compiere scelte selettive, a privilegiare determinate fasi o tonalità a scapito di altre, rischiando di compromettere la continuità visionaria e la profondità etica che pervadono l’intera sua opera.

I versi, pur nel rischio della citazione, sono l’unica via per mostrare la tensione, la musicalità e la profondità morale della parola pasoliniana.

Vogliamo proporvi alcune sue opere. La poesia «Supplica a mia madre» di Pier Paolo Pasolini è contenuta nella raccolta Poesia in forma di rosa pubblicata nel 1964.

È difficile dire con parole di figlio

ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,

ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.

Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere:

è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.

Sei insostituibile. Per questo è dannata

alla solitudine la vita che mi hai data.

E non voglio esser solo. Ho un’infinita fame

d’amore, dell’amore di corpi senza anima.

Perché l’anima è in te, sei tu, ma tu

sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:

ho passato l’infanzia schiavo di questo senso

alto, irrimediabile, di un impegno immenso.

Era l’unico modo per sentire la vita,

l’unica tinta, l’unica forma: ora è finita.

Sopravviviamo: ed è la confusione

di una vita rinata fuori dalla ragione.

Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire.

Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile…

---------------------------------

Io sono una forza del passato (Pier Paolo Pasolini) da Poesia in forma di rosa

Io sono una forza del Passato.

Solo nella tradizione è il mio amore.

Vengo dai ruderi, dalle chiese,

dalle pale d’altare, dai borghi

abbandonati sugli Appennini o le Prealpi,

dove sono vissuti i fratelli.

Giro per la Tuscolana come un pazzo,

per l’Appia come un cane senza padrone.

O guardo i crepuscoli, le mattine

su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo,

come i primi atti della Dopo storia,

cui io assisto, per privilegio d’anagrafe,

dall’orlo estremo di qualche età

sepolta. Mostruoso è chi è nato

dalle viscere di una donna morta.

E io, feto adulto, mi aggiro

più moderno di ogni moderno

a cercare fratelli che non sono più

----------------------------------------------------------------------------------------

Alla mia nazione, La religione del mio tempo, Pier Paolo Pasolini

Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico

ma nazione vivente, ma nazione europea:

e cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti,

governanti impiegati di agrari, prefetti codini,

avvocatucci unti di brillantina e i piedi sporchi,

funzionari liberali carogne come gli zii bigotti,

una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino!

Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci

pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti,

tra case coloniali scrostate ormai come chiese.

Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti,

proprio perché fosti cosciente, sei incosciente.

E solo perché sei cattolica, non puoi pensare

che il tuo male è tutto male: colpa di ogni male.

Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo.

-------------------------------------------------------------------------------------

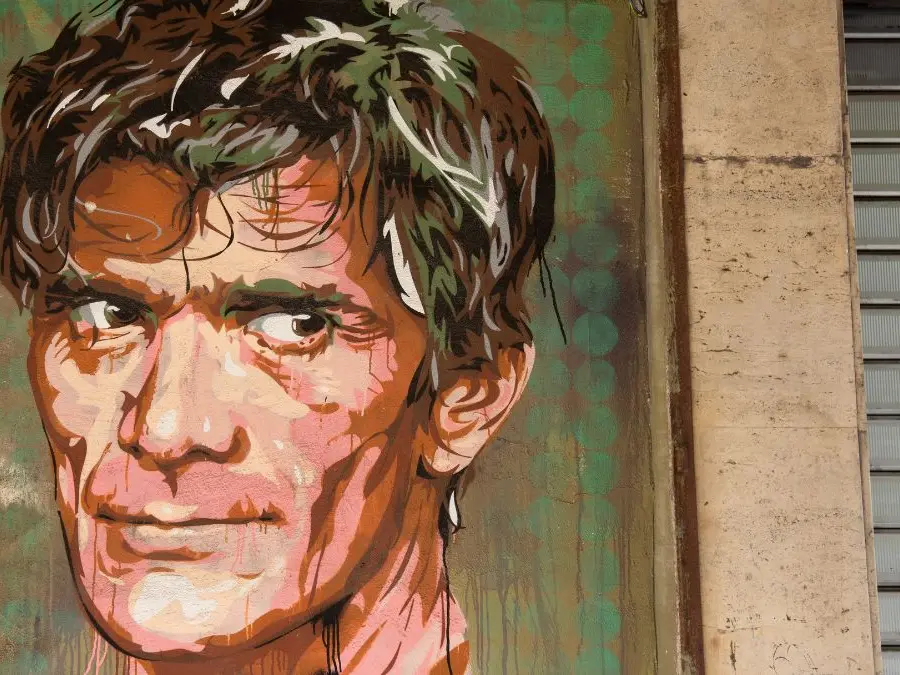

La poesia di Pasolini si erge oggi come un faro sublime, capace di rischiarare le contraddizioni profonde del mondo e dell’anima. Mediante la parola, il poeta trasforma il dolore, la memoria e l’innocenza perduta in una testimonianza viva e incandescente, affidando al lettore il compito di ascoltare, meditare e accogliere l’inquietudine di una voce che continua a dialogare, incessante, con il tempo e con la coscienza. Solo l’eresia poetica come reazione a questo sistema imposto dalla “autocrazia del presente” può sciogliere Pasolini dalla strumentalizzazione politica degli uomini di potere.

L’odierna, fervida attenzione tributata a Pier Paolo Pasolini, soprattutto in questi giorni intrisi di memoria e riflessione, in cui si rinnova il ricordo della sua scomparsa e di quel tragico evento del 2 novembre 1975, sembra manifestarsi con grandezza in ogni aspetto della sua opera, configurandosi come un atto di risarcimento, intellettuale, artistico, ma, più intimamente, umano. È come se la contemporaneità avvertisse il bisogno di ristabilire un equilibrio morale verso l’“uomo” Pasolini, nelle sue ombre e nelle sue contraddizioni, vere o presunte che fossero.