Non è verista e regionalistica, come troppe volte si è scritto. Lo scrittore, in questa nuova lettura, appare invece già proiettato a esprimere la solitudine e l’alienazione nei labirinti urbani

Tutti gli articoli di Leggendo Alvaro insieme

PHOTO

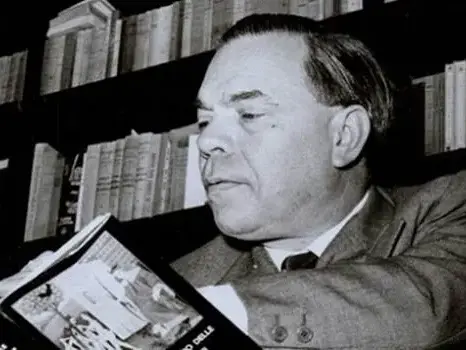

Corrado Alvaro

Nei versi di «Poesie grigioverdi» si avvertiva una chiara tensione verso la prosa narrativa. Tornato dal fronte dopo essere stato ferito gravemente al polso, Alvaro viene assunto al «Resto del Carlino», dove escono le sue prime novelle, tutte di argomento bellico. Qualche esempio: in «Nemmeno la morte è una cosa seria» (20 dicembre 1916) il tenente Guido Giampaolo ha un contatto traumatico con lo strazio della carne dilaniata e con l’attendente che raccatta da terra un braccio troncato, e poi lo seppellisce. «Il cavallo di Fanfulla» (29 giugno 1917) constata il “disfacimento del sogno” e degli ideali per i reduci dal viso senza “più età, dopo l’esperienza che è stata compiuta”: “giacevamo sulla carogna di un mondo”, tormentati dagli incubi della memoria.

La Grande Guerra è ancora in corso quando Alvaro, divenuto marito e padre, nella prima metà del ’18 comincia ad elaborare i testi della sua prima raccolta di novelle, «La siepe e l’orto» (1920). L’eredità traumatica della guerra trova in «Il sogno» una espressione straniata e spettrale: è il viaggio di un giovane ufficiale verso il fronte, per raggiungere i soldati che “stavano sdraiati nelle buche”, sentendo “l’odore di carogna nel vento”. Ma il vero viaggio comincia dopo, nell’orrore, vissuto con l’insensibilità dell’essere e con il piacere sinistro di rimanere vivo nell’escalation del dolore e della morte, fino al vertice orrendo di “un cumulo di membra sanguinanti [che] ostruivano il passaggio ingorgato come una latrina”; e al risveglio, invece, si accorge “che il suo braccio colava sangue e che la mano era raggricciata”, come era avvenuto nella realtà biografica dell’autore.

In «Uomini» i ricordi drammatici della guerra sono rivissuti e condivisi nel salotto di un bordello. Superato il primo momento di imbarazzo, quattro ufficiali austriaci e tre italiani, ormai ex nemici, scoprono di avere combattuto nello stesso luogo desertificato dai cannoni, sul Carso. Sembrerebbe poter avvenire ― sull’onda delle rievocazioni a evento ormai concluso ― un superamento dell’odio passato. Ma l’eros non scaccia l’ombra lunga della morte: “ci vedemmo, eravamo cinque ufficiali, spruzzati col cervello del mio attendente. Sicuro. Il capitano chiamò un soldato che ci raschiò il vestito con una vanghetta”. Poi, però, la narrazione si ribalta efficacemente sul versante del sarcasmo quando gli austriaci vorrebbero consumare il rapporto sessuale secondo la precedenza d’ingresso e vengono scacciati dagli italiani (“Che ci viene a parlare di diritti in casa nostra? Casa nostra, capite? Casa nostra!”) al grido di “Viva l’Italia”, che “cadde sulla strada solitaria, col fracasso senza eco dei rottami d’un piatto scagliato dalla finestra”.

Si è scritto che questa raccolta narrativa è caratterizzata da una regionalità di ambientazione, di contenuti, di personaggi, e da una marcata influenza del verismo e della letteratura calabrese (Padula e Misasi). No, non è proprio vero. Le novelle di marca calabrese, improntate a uno spiccato realismo narrativo, sono davvero poche («Casa nostra», «La siepe e l’orto», «Santa Venere», in cui appare Cecia, la prima delle prostitute redente e memorabili di Alvaro, e «Il pericolo», che però poi si sviluppa sull’ossessione allucinata per l’acqua rovinosa di un torrente). La maggior parte delle undici novelle è ambientata in un contesto urbano o tratteggia ― ed è l’aspetto migliore ― il transito dal paese alla città attraverso una tecnica che prefigura quella dell’Alvaro più maturo, con i due mondi che si toccano e si rivelano in una luce metaforica e liricizzata. «Viaggio di nozze» ne è un esito emblematico: nello stordimento che è provocato dal contatto con la realtà urbana, “pareva che le vesti di Lisa dovessero lacerarsi, che il suo corpo misero, inutile, il suo corpo che Mario aveva pensato raro, modesta bellezza di donna di paese, apparisse senza gioie e senza segreti, con le sue soavità seccanti».

Un baratro di solitudine e di incomunicazione si apre in “Casa nostra” tra il padre ed il figlio, che pure era tornato dalla metropoli romana al paese con il desiderio impossibile di cancellare le proprie delusioni rimanendovi per sempre. Sulla paternità si apre e si chiude la raccolta, pervadendola: un riflesso autobiografico di quanto stava avvenendo nella vita dell’autore, così come si può dire della presenza insistita della figura paterna. Ma tutto viene indirizzato da Alvaro verso il tratteggio di nuova condizione umana, quella dell’alienazione annichilente nei labirinti metropolitani delle solitudini, in cui il contatto con un essere femminile e la stessa generazione di un figlio divengono un tentativo (vano) di sfuggire in qualche modo all’insignificanza.

Si avvertono le suggestioni esercitate in questa fase dalla letteratura russa, ed in particolare dalla grandezza di Dostoevskij, che gli aprì le porte della modernità (tra il ’20 e il ’21 sono pubblicate le sue traduzioni delle Novelle russe, di L’eterno marito e di Il piccolo diavolo). Nelle due novelle ‘impiegatizie’ di un io narrante («Alessandro Rossi» e le sue «Memorie») Alvaro vuole ritrarre ― e ci riesce benissimo ― il grigio gocciare di una vita, di un “uomo senza qualità” che si identifica totalmente con la grande azienda in cui è stato assunto. Il suo orgoglio è di annegare la propria identità nel “grande edifizio” degli uffici, nella “mobilia lustra, ingombra di carte”, e nello “scampanare di telefoni”.

Il rovescio della medaglia è l’insicurezza derivante dalla paura onnivora di essere espulsi dalla macchina aziendale e di non sapere rispettare la gerarchizzazione estrema dei rapporti umani. L’impiegato Rossi vive in uno stato perenne e incosciente di frustrazione, che talvolta tenta una rivalsa verbale, subito spenta, quando e quanto più si percepisce minuscolo. Nelle sue «Memorie» (la novella posta significativamente a chiudere l’intera raccolta), benché andato in pensione Rossi continua ad essere vittima del plagio indotto dall’abitudine, dall’immedesimazione con la carta, gli inchiostri, i registri; e torna ossessivamente a gironzolare attorno al palazzo degli uffici, invidiando coloro che vi entrano, così come ci tornava la domenica, per rassicurarsi che tutto fosse come prima e per riattestare a sé stesso il senso della propria identità attraverso la funzione burocratica.

Confinato nell’inattività, su invito di uno scrittore rievoca le tappe salienti della sua esistenza: l’assunzione, il matrimonio, la nascita di un figlio; tutti pervasi e contrassegnati da un sentimento acuto di insignificanza e di solitudine. Bloccato dall’emozione al momento dell’entrata in servizio, era stato incapace di articolare qualche decente parola di fronte al direttore; e fantozzianamente era uscito dalla sua presenza “strisciando lungo il muro, dopo aver fatto due o tre inchini”. Ma si avverte nella sua mansuetudine il serpeggiare dell’odio per essere stato annientato, alienato: Rossi è cosciente, ora, della castrazione vitale; e con tocchi sommessi rievoca la sua fanciullezza, padrona del mondo, ed il suo essere divenuto una formica schiavizzata.

Con il dittico impiegatizio di Alessandro Rossi siamo già a quella tematica dello sradicamento, dell’alienazione e dell’emarginazione nella solitudine della città che caratterizza il primo ambizioso tentativo di Alvaro nel genere del romanzo: «L’uomo nel labirinto».