In quel drammatico incidente verificatosi il 23 dicembre 1961 nel Reventino morirono 71 persone. Quella catastrofe è lo specchio impietoso delle diseguaglianze territoriali, dell’abbandono infrastrutturale del Mezzogiorno. Lo studioso: «Questa vicenda è stata relegata alle montagne in cui si è verificata»

Tutti gli articoli di Attualità

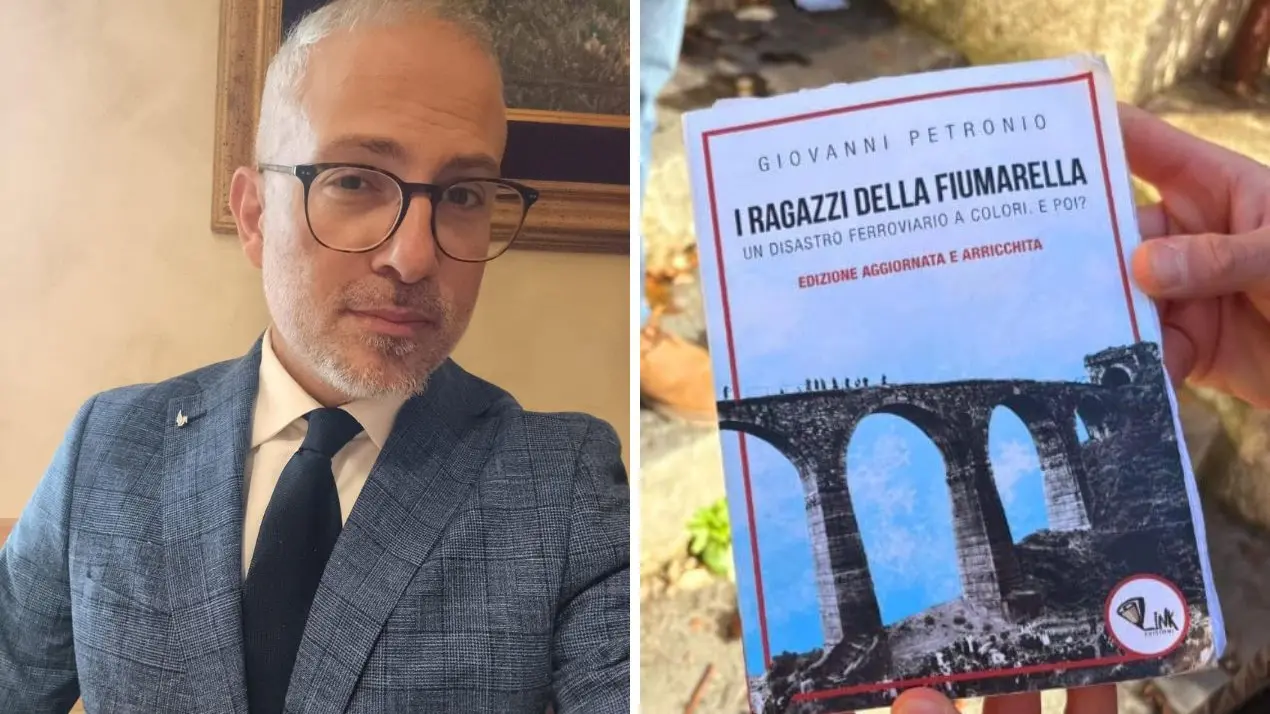

PHOTO

La sciagura ferroviaria della Fiumarella, avvenuta il 23 dicembre 1961, non è soltanto il più grave deragliamento della storia d’Italia: è anche uno specchio impietoso delle diseguaglianze territoriali, dell’abbandono infrastrutturale del Mezzogiorno, della fragilità di vite giovani consegnate a un destino che destino non avrebbe dovuto essere.

A farsi carico di questa memoria rimossa è stato, negli anni, il lavoro rigoroso e appassionato del professor Giovanni Petronio, studioso che ha scelto di consacrare gran parte della propria attività di ricerca alla Fiumarella, sottraendola all’oblio e restituendole dignità storica, umana e civile. Le sue parole non sono quelle di un semplice ricercatore: sono il frutto di un ascolto profondo, di un confronto diretto con i superstiti, con i familiari delle vittime, con le comunità ferite. In esse convivono l’analisi documentaria e la responsabilità morale di chi sa che ricordare non è un esercizio neutro, ma un dovere. L'ho raggiunto e davanti alle mie domande, non nasconde una profonda commozione nel rispondermi.

Questo racconto nasce dall’urgenza di restituire parola e spessore storico a una tragedia che, pur avendo inciso come poche altre nel corpo vivo del Novecento italiano, è rimasta per lungo tempo ai margini della memoria collettiva.

Cosa è stata la Fiumarella?

«La Fiumarella è stato il più grave deragliamento ferroviario della storia italiana. Cioè, non c'è stato un evento, a livello di deragliamento ferroviario, così grave. Ci sono stati altri incidenti ferroviari, altre tragedie e sciagure ferroviarie, ma non dei deragliamenti così gravi.

Sabato 23 dicembre 1961, due treni delle Calabro-Lucane, una motrice Breda 120 e un rimorchio, partirono dalla stazione Capotronco di Soveria Mannelli. Stiamo parlando quindi delle linee delle Calabro-Lucane della Ferrovia Cosenza-Catanzaro, che congiungeva appunto, e congiunge Cosenza con Catanzaro.

Questo treno, all'altezza di Catanzaro, quindi all'altezza del viadotto della Fiumarella, a due chilometri da Catanzaro, ebbe questo incidente, nel senso che deragliò il secondo dei due convogli, quindi il convoglio-rimorchio si staccò dalla sua motrice perché si ruppe l'asta di trazione e precipitò il secondo dei due treni.

Viaggiavano sui due treni circa 200 persone, quindi le 100 persone che erano sulla motrice non ebbero nessun problema, cioè nel senso che quel treno non cadde, cadde il secondo treno, a bordo vi erano 99 persone, 71 morirono e 28 furono sopravvissuti.

Questa è la tragedia della Fiumarella che colpì le aree interne del Reventino, soprattutto la Decollatura».

Quando ripensi al mattino del 23 dicembre del 1963, una giornata che tu hai studiato molto, che hai avuto modo di approfondire con conversazioni dirette con chi quella mattina era sul convoglio, qual è la prima immagine concreta che ti si impone alla mente: un rumore, un luogo, un volto, un silenzio?

«L'immagine è quel treno schiacciato lì sotto, di quel viadotto alto 28 metri. È quell'immagine schiacciata di questo treno capovolto, distrutto. E poi non ho più immagini, ho rumori. Il primo rumore è quello del treno, mentre deraglia. Quindi c’è questo... le ruote stridono sui binari. E quindi provocano un rumore intenso, forte. E poi l’altro rumore sono le urla, ecco. Quelle di quei giovani, in quella barra di ferro, che non riuscivano ad uscire, che non riuscirono ad uscire. Urla disperate, di ragazzi che chiedevano aiuto. E nessuno quell'aiuto poteva darglielo. Queste urla tornano, tornano nei nostri paesi. Tornano a Decollatura perché dai racconti che mi sono stati fatti, la cosa che si ricorda è quest'unico urlo che avvolgeva tutto. Un urlo collettivo».

In quei minuti sospesi tra le 7:45 e le 7:55, che cosa accade davvero lungo la linea della Fiumarella, al di là delle formule tecniche e delle versioni ufficiali?

«Noi abbiamo una verità processuale che dobbiamo rispettare. La verità processuale che cosa dice? Dice che il macchinista, a causa della distrazione, andava ad una velocità inadeguata per la linea, cioè andava troppo veloce. E questa velocità ha provocato il deragliamento. Questa è la verità ufficiale, quella che è uscita dal processo. Le altre verità sono ascrivibili al fatto che la linea in trent'anni non avesse mai subito una manutenzione come si deve, che le curve di raggio non erano così corrette e precise, che il mezzo che deragliò quella mattina aveva subito una settimana prima un urto violentissimo, guarda caso, che ne sostituiva proprio l'asta di trazione che quella mattina si staccò. Quindi ci furono delle corresponsabilità che però non furono tenute in considerazione. Fu considerata solo una responsabilità fondamentalmente, che fu quella del macchinista».

Dal punto di vista psicologico, che tipo di ferita lascia una tragedia simile nei sopravvissuti, soprattutto in chi era su quel treno e ne è uscito vivo per puro caso?

«Hai incontrato, nei racconti di chi è rimasto, il senso di colpa del sopravvissuto, quella colpa muta di chi continua a vivere mentre altri sono morti al suo posto?

È successo che si è creata in alcuni la sindrome del sopravvissuto. Tu immagina che sono stati 28 sopravvissuti, alcuni dei quali, appunto, non sono morti per miracolo, si sono salvati per caso. Il fatto è avvolto così. E quindi, in molti sopravvissuti si è creata proprio questa inadeguatezza a vivere. Cioè, com'è possibile, mi è visto un altro sopravvissuto, com'è possibile che io sono vivo e chi era accanto a me è morto? E tutto questo ha provocato anche nei familiari dei sentimenti contrastanti. Un sopravvissuto mi ha raccontato che una madre è andata a trovare questo sopravvissuto e ha detto a lui: "com'è possibile che mio figlio è morto e tu sei vivo considerando che eravate vicini? Considerando che eravate l'uno di fronte all'altro?" E quindi si sono create queste situazioni. Difficili da accettare perché tu non puoi salire su di un treno che è il massimo ideale di progresso e di scienza, e lo ancora oggi, e non tornare più a casa. Non è razionalmente ammissibile ed accettabile questa cosa».

Perché, secondo te, un disastro di proporzioni così immense è stato lasciato scivolare nell’oblio, quasi non fosse mai accaduto?

«Perché si è verificato a Catanzaro. Perché si è verificato nella provincia più povera e dimenticata d'Italia? Una provincia che non è stata mai considerata dall'agenda governativa così come doveva essere considerata. La nazione si è svegliata quella mattina, il giorno dopo, i giorni successivi, con questa tragedia, no? Con queste lacrime. Ma queste lacrime poi, a livello nazionale, dopo pochi giorni sono terminate. E si è tornati la vita di sempre. Questa vicenda è stata relegata alle montagne in cui si è verificata, purtroppo, come qualcuno qualche anno fa ha scritto: "una tragedia dimenticata perché è rimasta conficcata in quelle montagne". Come se quelle montagne fossero di meno, avessero qualcosa di meno rispetto ad altre montagne d'Italia, dove magari sono successi altri fatti che invece ogni anno vengono riportati. Questa deve essere concepita anche come una tragedia Nazionale, non una tragedia di un solo territorio. Quindi il passo che deve essere fatto è quello. Deve essere ricordato come una tragedia della Nazione intera, non solo della Calabria, che tra l'altro è la più grave tragedia calabrese della Seconda Guerra Mondiale ai giorni nostri».

Se oggi potessi restituire una sola verità su quel 23 dicembre, quale parola useresti per definirlo: incidente, colpa, abbandono, destino?

«Definirei quella tragedia, una tragedia dell'abbandono, dell'abbandono del Sud, dell'abbandono di quelle linee ferroviarie. Noi dobbiamo partire da là, per provare a capire tutto il resto. Cioè, quella linea fu costruita, fu inaugurata, l'ultimo tronco da Decollatura a Catanzaro nel 1934, e quella linea non subì mai delle riqualificazioni. Quindi noi dobbiamo partire dall'abbandono di quelle linee. Partiamo dall'abbandono per poi comprendere, provare a comprendere tutti gli altri aspetti. Perché se l'incidente ferroviario c'è stato è perché chi doveva vigilare non ha vigilato.

Io non sono uno di quelli che dice “era destino”, io non sono quello che dice “doveva andare così”. No, io non condivido che un fatto così terrificante dovesse accadere. Si è accaduto, ma se è accaduto non significa che noi dobbiamo dimenticarlo, che noi dobbiamo metterlo in un cassetto e tenerlo là. Perché se vogliamo essere cittadini consapevoli, i fatti storici li dobbiamo conoscere e li dobbiamo trasmettere alle generazioni presenti e alle generazioni future. Altrimenti non andiamo da nessuna parte. Ecco perché la commemorazione e il ricordo devono essere annuali. Deve esserci sempre il ricordo, sempre. Altrimenti rischiamo di continuare a dimenticare un fatto storico. Pindaro diceva che un fatto storico esiste se quel fatto storico tu lo ricordi. Perché se non lo ricordi è come se quel fatto storico non ci fosse mai stato».

Il lavoro di Giovanni Petronio si colloca, oggi, come uno dei più alti esempi di storiografia civile applicata a un evento traumatico del nostro passato recente. La sua ricerca non si limita a ricostruire i fatti: li interroga, li mette in relazione con un sistema di incuria e di marginalizzazione, li restituisce come ferita ancora aperta nel tessuto della nazione. Senza il suo impegno costante, solitario e tenace, la Fiumarella sarebbe probabilmente rimasta confinata a una memoria locale, trasmessa a bassa voce, priva di riconoscimento pubblico.

È auspicabile – ed è doveroso – che questo lavoro trovi finalmente ascolto e legittimazione a livello nazionale, perché la tragedia della Fiumarella non appartiene solo alla Calabria o alle comunità del Reventino, ma all’Italia intera. Finché essa non sarà riconosciuta come parte integrante della nostra storia collettiva, continueremo a perpetuare una gerarchia del dolore e della memoria.

Ricordare la Fiumarella significa affermare che nessuna vita è periferica, che nessuna morte è minore, che la storia esiste solo nella misura in cui viene narrata, custodita e trasmessa. È nella speranza che questa tragedia trovi finalmente uno spazio stabile e consapevole nella storia italiana che il lavoro di Giovanni Petronio si consegna alle generazioni presenti e future: come monito, come testimonianza, come atto di giustizia tardiva ma necessaria.