Non solo una citazione in “Ti amo ancora di più”, ma un filo emotivo che unisce due linguaggi diversi: la prosa inquieta di Cesare Pavese e le ballate struggenti del cantautore

Tutti gli articoli di Cultura

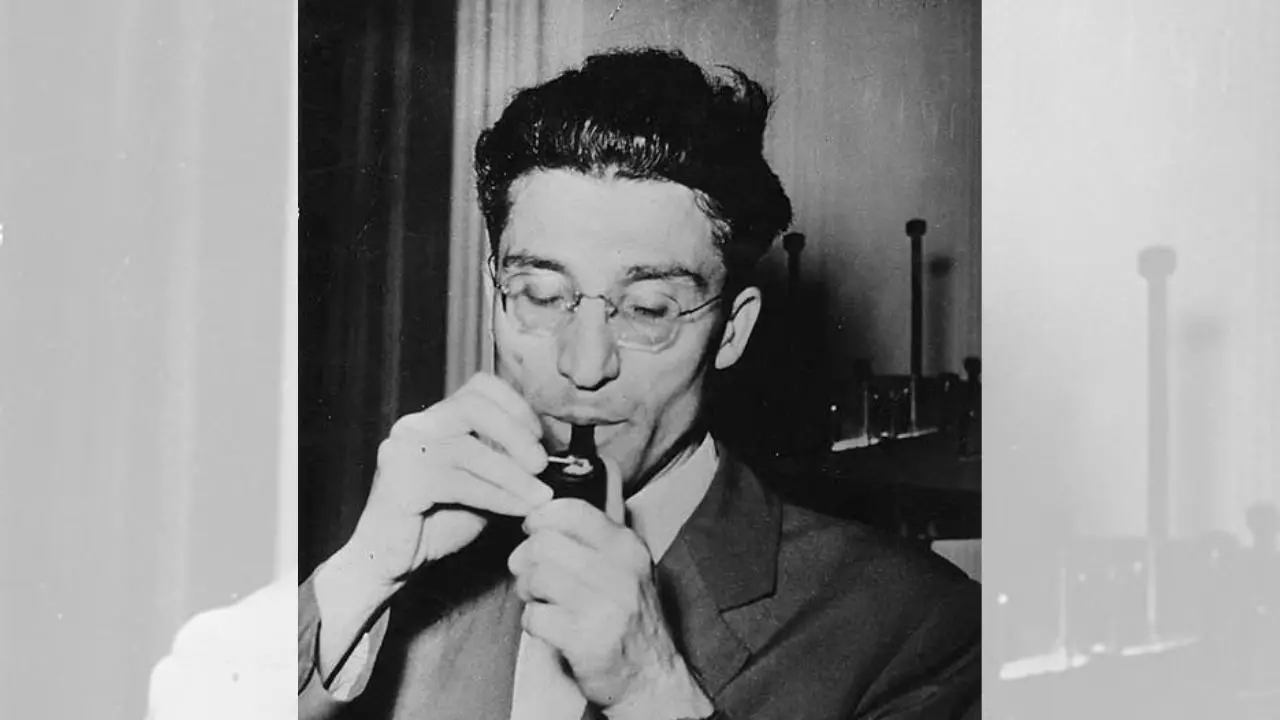

PHOTO

La presenza di Cesare Pavese nella canzone italiana non è immediata, né plateale. Non esistono interi album dedicati al grande scrittore piemontese, né grandi citazioni diffuse della sua opera. Eppure, ascoltando con attenzione Riccardo Cocciante, si avverte una consonanza profonda: un comune sentire che unisce la prosa malinconica di Pavese e la voce sabbiosa di Cocciante.

Un episodio rende questo legame particolarmente evidente: in Ti amo ancora di più, una delle canzoni più intense di Cocciante, il ricordo dell’amata è illuminato da un dettaglio quasi quotidiano, ma carico di senso: "Tu seduta che leggi un libro di Pavese". Non è una citazione ornamentale, ma un’immagine che spalanca un orizzonte poetico ed esistenziale. Pavese diventa qui simbolo di una femminilità assorta, inquieta, incapace di trovare una pace stabile. La donna che legge Pavese porta in sé, come le eroine dei romanzi dello scrittore, un’inquietudine sottile, fatta di fragilità e destino.

La scelta non è casuale. Pavese, con il suo “e di vivere", con la sua capacità di raccontare l’amore come attesa e condanna, ha consegnato alla letteratura italiana un linguaggio intessuto di malinconia e verità. E Cocciante, nelle sue ballate, sembra riprendere quella stessa tonalità esistenziale: l’amore come vertigine, la separazione come ferita insanabile, il ricordo come unica forma di sopravvivenza. Pavese scriveva che “verrà la morte e avrà i tuoi occhi”; e in Cocciante ogni perdita amorosa è già esperienza di morte, ogni “fine di un amore” è un lento spegnersi dell’esistenza, una morte lenta, inesorabile.

Un altro punto di contatto profondo è la dimensione notturna. La notte, per Pavese, è lo spazio dell’attesa, del silenzio che pesa più delle parole, dell’incontro con la propria solitudine. Per Cocciante, è il momento in cui la voce si fa confessione, in cui la musica diventa un respiro doloroso che accompagna il pensiero dell’altro. Le sue canzoni più celebri – da Margherita a Quando finisce un amore – vivono di notti abitate da silenzi, da camere vuote, da assenze che pesano come presenze. È lo stesso paesaggio emotivo che si ritrova nelle pagine di Pavese, dove il buio è sempre un varco sull’abisso.

Ciò che accomuna i due mondi non è tanto un rapporto di influenza diretta – Cocciante non “musicalizza” Pavese, né si rifà a lui come a una fonte dichiarata – quanto una consonanza di tono, una sensibilità affine. Con molta probabilità Cocciante ha letto Pavese, lo conosce attraverso le sue letture, pertanto le sue canzoni portano l'eco di questa conoscenza. Pavese ha insegnato a guardare l’esistenza senza retorica, a nominare la disperazione senza gridarla, a raccontare la solitudine senza compiacersene. Cocciante, a sua volta, traduce in musica lo stesso sentimento: la voce che si spezza, l’acuto che diventa quasi un grido, la parola che si fa carne.

In definitiva, la presenza di Pavese nella canzone di Cocciante non è soltanto nella citazione esplicita di Ti amo ancora di più, ma nell’intera postura emotiva che le sue canzoni portano con sé. È un filo sotterraneo che unisce pagina e pentagramma, scrittura e canto: l’amore come destino, il dolore come necessità, la vita come una lunga attesa di qualcosa che sfugge sempre.

Ecco perché quell’immagine di lei che legge Pavese non è un dettaglio marginale, ma la chiave di lettura dell’universo musicale di Riccardo Cocciante: una donna che si riconosce nello scrittore del disincanto, un uomo che la osserva e la canta, e in entrambi la certezza che l’amore, pur ferendo, è l’unico luogo in cui la vita trova davvero la sua voce.