Proseguiamo con la serie di ritratti dedicati agli scrittori calabresi che, con la loro particolare disposizione intellettuale, con un'idea o una curvatura dello stile, hanno contribuito in maniera decisiva a definire l'anima di una regione

Tutti gli articoli di Cultura

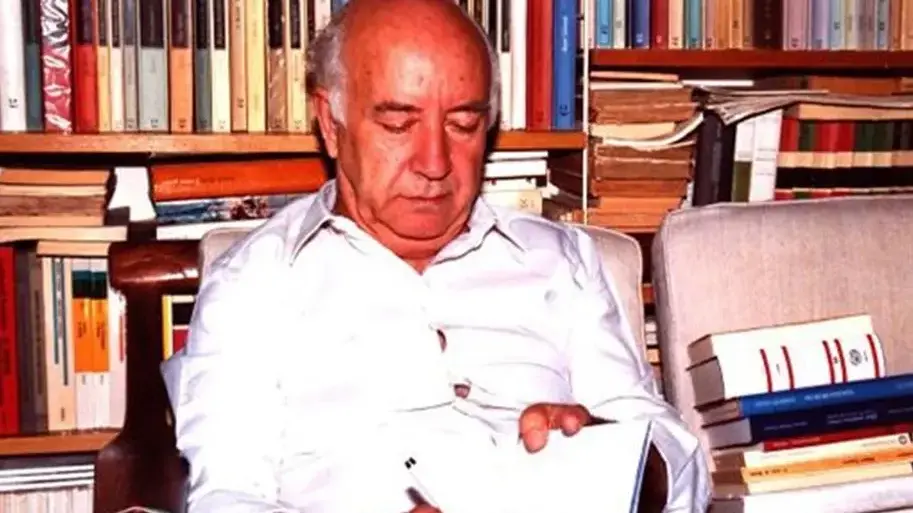

PHOTO

Saverio Strati è nato il 16 agosto 1924 a Sant'Agata del Bianco, in provincia di Reggio Calabria. Il padre era muratore e contadino, a seconda delle necessità, mentre la madre lavorava come sarta. Sin da ragazzino, Saverio accompagnava il padre in campagna e sui cantieri, come manovale: “Lo Stato, scriverà qualche anno dopo, allora non costruiva case e strade, sicché era difficile fare l'apprendista muratore”, il mestiere che avrebbe ereditato.

Tuttavia, finita la guerra, la famiglia decise che Saverio avrebbe continuato gli studi, prima in paese poi a Catanzaro, dove conseguì la licenza liceale classica nel 1949. Nel 1950, a Messina, conobbe Giacomo Debenedetti, docente di letteratura italiana, e ne divenne allievo. Si trasferì a Firenze per preparare la tesi di laurea ma, pur lavorando moltissimo, non si laureò mai. Suoi racconti apparvero sul “Ponte” e su “Paragone”. Dopo una parentesi in Svizzera, patria della moglie, si stabilì definitivamente a Scandicci. Nel 2009 lo scrittore, che viveva in condizioni di indigenza, chiese i benefici della legge Bacchelli, che ottenne alla fine di quello stesso anno. Strati, dopo aver ottenuto nel 2010 la laurea honoris causa presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria, morirà nel 2014, a 89 anni.

Dai cenni biografici che abbiamo voluto riportare si comprende l'autodidattismo di Strati, sentito, da un lato, come radice, dall'altro, come un limite da superare. La sua stessa condizione sociale emarginata e deprivata costituirà lo stimolo principale per denunciare la situazione del Sud alla quale aderì, ma criticamente.

Significativa per comprendere la compattezza della sua opera una dichiarazione che egli stesso rilasciò in un'intervista pubblicata il 5 luglio 1975 su “Epoca”: “ogni mio romanzo si trova già in nuce in uno dei dodici racconti che compongono il primo libro, La marchesina. Il racconto La marchesina ha una sua continuazione ne La Teda, che a sua volta viene sviluppato e concluso da Noi lazzaroni. Nel racconto Io e mia madre c'è già Tibi e Tascia, che viene continuato e in certo senso concluso da Il nodo. Nel racconto E dite che i poveri soffrono c'è il germe di è il nostro turno”.

La dichiarazione tocca i momenti più significativi della sua carriera letteraria che ha attraversato diverse fasi, non tutte luminose. La prima è, forse ancora oggi, quella maggiormente apprezzata dalla critica e dai lettori perché comprende i racconti pubblicati agli inizi fino a quelli raccolti in Gente in viaggio che uscì per Mondadori nel 1966. È quasi una risposta a Gente in Aspromonte, nella misura in cui rappresenta con precisione la transizione in atto della civiltà contadina e fa comprendere la sua matrice di ingiustizia e dolore.

La materia narrativa dei primi libri, racconti o romanzi che siano, rimanda al mondo reso celebre da verismo e naturalismo: la durezza della vita del giovane muratore di La Teda, del '57, le vicende sfibranti dell'emigrato di Mani vuote, la stessa protesta contadina di Gianni Palair di Melissa, racconto incluso in Gente in viaggio, uscito nel 1966, consentono di ascrivere la proposta di Strati all'ambito neorealista. Ma la scrittura di Strati, pur non arrivando alle deformazioni espressionistiche tipiche dei neorealisti, fruisce di una disposizione più complessa e, probabilmente, più autentica perché legata irrevocabilmente al vecchio mondo, ma anche pronta a dire addio alle vecchie sovrastrutture ideologiche che invece permangono.

In Tibi e Tascia, la cui prima edizione risale al 1959, si trovano allo stato sorgivo tutti i temi che Strati ha sviluppato nel corso del suo lavoro e sarà forse questo il motivo per cui è stato difficile riprodurne la freschezza aurorale. L'incantesimo dell'età infantile si contrappone alla spaventosa miseria e all'ingiustizia selvaggia che contraddistinguono il piccolo paese calabrese sotto il fascismo. La malinconia si accompagna alla denuncia e, talvolta, la copre. Così, una sera, riflette Tibi: “Anche a lui, il fuoco, sembrava freddo, stanco, gli sembrava anche tanto solo e a vedere la legna ardere e diventare brace e da brace cenere, provava amarezza; come se qualche cosa dentro di sé si stesse consumando come quella legna, come se stesse per finire e per sempre la parte più bella della sua vita. Forse mai più con Tascia avrebbe giocato...”.

L'intero romanzo corre lungo il confine che separa la realtà quotidiana dal sogno della fuga, un po' come nei Malavoglia. Il sogno, in Strati, realizzato che sia o meno, si sottrae tanto alla rassegnazione quanto al peccato, facendosi complesso sentimento malinconico, gioioso e fantastico. Le pagine in cui la favola e il lieto fine si percepiscono meno sono probabilmente le migliori mai scritte da Strati. Il corpo del sogno emerge senza compromessi e mostra un aspetto della Storia più profondo e inedito, colto senza nostalgia.

Il protagonista de Il nodo, pubblicato nel 1965, è Tibi che, diventato uomo, ha lasciato il paese, ha studiato e scrive. Adesso è un intellettuale che, guardando il vecchio mondo, si accorge che la salvezza non esiste neanche altrove. Il linguaggio, stilisticamente evoluto ed è più articolato rispetto a quello delle opere precedenti, piace di meno alla critica che però, già con Noi lazzaroni (del 1972), dovrà prendere atto di un ulteriore cambio di registro. Il romanzo racconta il ritorno a casa, in vacanza, di un muratore calabrese che vive in Svizzera dove ha conquistato una certa agiatezza. Per sottrarsi alla fame e conquistare la dignità sono necessarie fatica, fame, umiliazione. Gli uomini che sono rimasti nei paesi assistono inermi e rassegnati a una civiltà che ha rapinato le loro vite. La lingua adottata dal protagonista per narrare le proprie vicende ha grande vigore per quanto è composita e fluente: luoghi comuni, proverbi, espressioni dialettali avvicinano l'espressione di Strati a quella della realtà, proprio nel momento in cui questa sta cambiando profondamente.

Anche le opere successive si fanno portatrici del medesimo disagio. Le più interessanti sono Il selvaggio di Santa Venere, romanzo che vinse il Premio Campiello ma che venne ignorato dalla critica, e I cari parenti. “So bene che il mio successo ha dato fastidio a molti letterati di potere” – dirà Strati in una sua intervista del settembre del 1977 concessa a Stefano Lanuzza – “Una vera beffa che, tramite il loro premio borghese, io abbia avuto il modo di farmi conoscere dal grande pubblico. I giudici del Campiello non avevano immaginato che il mio libro potesse vincere il premio: altrimenti non lo avrebbero ammesso nemmeno nella cinquina finalista. Ho visto il disappunto e la contrarietà dipingersi sul viso di tanti notabili del mondo letterario. Questo come puntuale conseguenza del paternalismo imbarazzato che può accompagnare il non poter fare a meno di mettere nella rosa finale l’opera d’uno scrittore proletario del Sud, pubblicato da un grosso editore. Nessuno dei signori suddetti si è degnato, dopo l’assegnazione del premio, non dico di complimentarsi con me, ma anche solo di dichiarare la propria adesione al mio libro. Con divertimento, ho assistito al ridicolo mimetismo di gente che evitava di salutarmi per non compromettersi…”.

I cari parenti, protagonisti dell'omonimo romanzo che Strati pubblicò nel 1982 per Mondadori, parlano spesso tutti insieme e nessuno di loro ascolta: ne viene un cicalio, fitto e vivace, come quello prodotto da una mandria. A finirne travolta è spesso la donna, “tenuta in casa come una capra da mungere, come un'asina da bardare, come una vacca da aggiogare”. I parenti e le loro risoluzioni senza testa sono la peste, “il malodestino”, per Mariarosa, la sterile e non più giovanissima zia del narratore che, in virtù di un'inaspettata eredità da una lontana comare americana, ritiene di potersi scegliere liberamente l'uomo da sposare. Ma per il padre, e non soltanto per lui, non è che “una gallina che ha l'uovo storto” alla quale le cose vanno ripetute più volte perché le possa comprendere.

A Colleverde, forse trasposizione immaginaria di Sant'Agata del Bianco, si consuma il divertente e quasi farsesco confronto con la famiglia dell'ultimo pretendente, destinato, come i precedenti, a fallire miseramente sotto i colpi del destino. La scena, fitta di dialoghi, mostra con poesia come tale destino possa essere impassibile e beffardo e vale da sola l'intero romanzo per il modo in cui lascia trasparire in controluce l'immagine di una Calabria che, magari, desidera anche cambiare, mutare la propria condizione, ma che, alla fine dei conti, si accontenta di restare così com'è.

Dagli anni novanta del secolo scorso inizia per Strati la lunga fase dell'oblio, precisamente nel '91 col rifiuto di Mondadori di pubblicare Melina, raccolta di racconti che poi uscirà per Manni nel 2015. Anche se continuò a pubblicare romanzi e racconti per piccole case editrici, restò per sempre ai margini dei salotti letterari e degli interessi della critica. Con un'iniziativa meritoria, Rubbettino, da qualche anno, ne sta riproponendo le opere principali.